【中学歴史】奈良時代の超重要ポイントまとめ!テスト・高校入試で差がつく覚え方と勉強

「奈良時代って、結局なにが大事なの?」

——そんな疑問を感じたことはありませんか?

中学歴史では、縄文時代や弥生時代といった“昔のくらし”の話から始まり、飛鳥時代を経ていよいよ「奈良時代」に入っていきます。でも、奈良時代は覚えることが急に増えるうえに、似た名前や難しい漢字が多くて、つまずきやすい単元でもあります。

このコラムでは、奈良時代の全体像をつかむところから、重要人物や政策、文化までを6章立てでわかりやすく解説。さらに、「どう覚える?」「どう対策する?」といった勉強法のコツまで紹介します。

- 教科書や授業ではわかりにくかった部分をスッキリ整理

- 重要用語の覚え方や語呂合わせも紹介

- 実際のテストに出やすいポイントにしぼって解説

このコラムを読めば、「なんとなく覚える」から「自信を持って答えられる!」へステップアップできます。

それではまず、奈良時代がどんな時代だったのかを一緒に見ていきましょう!

目次

第1章:奈良時代ってどんな時代?

流れをざっくり理解しよう!

中学歴史で登場する「奈良時代」。年号でいうと710年から794年までの約80年間を指します。この時代は、都が初めて本格的につくられ、天皇を中心とした政治が本格的に進められた時期です。でも、「なんとなく大仏ができた時代?」「仏教が関係してたっけ?」と、イメージがぼんやりしている人も多いかもしれません。

でも大丈夫!

この章では、奈良時代の流れをシンプルに整理しながら、押さえておきたい重要なポイントを3つ紹介していきます。

平城京に都を移した理由とは?

奈良時代のスタートは、元明天皇が都を「平城京」に移したこと(710年)から始まります。

この平城京は、中国の都・長安(現在の西安)をモデルにしたとても大きな都でした。直線的な道路や整った区画があり、政治や経済の中心として整備されました。

なぜ都を移したのかというと、それまでの都(藤原京など)はたびたび変わっていたため、安定した場所に恒久的な都を作りたかったからです。これによって、中央集権体制(天皇中心の政治)をしっかりと確立していこうという狙いがありました。

奈良時代の中心人物・聖武天皇の登場

奈良時代を語るうえで絶対に外せないのが、聖武天皇です。彼の時代には、天然痘の流行や農民の反乱など、国が大きく揺れ動く出来事が続きました。そこで聖武天皇は、「仏教の力で国を安定させよう」と考えます。

その結果、全国に国分寺・国分尼寺を建てさせたり、奈良にある巨大な大仏で有名な東大寺を建立したりしました。これらは、政治と宗教を強く結びつけることで国を一つにまとめようとした取り組みでした。

奈良時代の終わりと次の時代へのつながり

奈良時代の最後は、桓武天皇によって都が平安京(現在の京都)に移されたこと(794年)で終わります。このタイミングで、奈良時代から次の「平安時代」へとバトンタッチされます。

平城京はしっかりと整備された都でしたが、仏教勢力が強くなりすぎて政治に口出しするようになったことが、遷都の大きな理由の一つです。天皇はより自由に政治を行うために、新たな都を求めたのです。

奈良時代のキーワードは「都・仏教・政治」

第2章:聖武天皇と大仏の関係とは?

東大寺が持つ意味を理解しよう

奈良時代といえば「大仏」、というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。その大仏があるのが、奈良の東大寺です。では、なぜ聖武天皇はあれほど大きな大仏を作ったのでしょうか?それには、当時の政治と深く関わる理由がありました。

この章では、東大寺建立の背景や聖武天皇のねらい、そして国を支えるために仏教がどのように使われたのかを見ていきましょう。

国をまとめる手段としての「仏教」

聖武天皇の時代、国内では大きな災害や疫病が相次ぎ、人々の不安が高まっていました。特に天然痘の流行は深刻で、たくさんの人々が命を落としました。さらに、地方では反乱が起き、政治も不安定に。

こうした中、聖武天皇は「仏教の力で国を安定させよう」と考えます。仏教は、人々の心を落ち着かせ、秩序を保つ役割を果たせると信じられていたのです。

そこで彼は、全国の国ごとに「国分寺」と「国分尼寺」を建てることを命じました。これにより、仏教を通して国全体を一体化し、天皇の力を広めようとしたのです。

東大寺と大仏にこめられた願いとは?

国分寺建立の集大成ともいえるのが、奈良の東大寺です。そこにある大仏(盧舎那仏/るしゃなぶつ)は、仏教の中心的な存在である「光り輝く仏」をあらわしています。

この大仏を通して、聖武天皇は「国民全体を仏の光で照らし、平和な世の中にしたい」という願いをこめました。高さ15メートルを超える巨大な仏像は、まさにその思いを形にしたものです。

東大寺は、ただのお寺ではありません。政治と宗教が一体となった象徴的な建物だったのです。

東大寺を支えた人々—行基と民衆の力

聖武天皇の願いを実現するためには、多くの人の協力が必要でした。そこで登場するのが、僧侶の行基(ぎょうき)です。彼は民衆の間で高い信頼を得ており、橋をかけたり井戸を掘ったりするなど、社会に役立つ活動を行ってきました。

行基は、大仏建立の際に民衆の協力を呼びかけ、寄付や労働を集めました。つまり、東大寺の建設は、天皇と民衆が力を合わせてつくりあげた国家プロジェクトだったのです。

このことから、奈良時代は仏教が“お坊さんのもの”だけでなく、“国と人々をつなぐもの”として大きな役割を果たしていたことがわかります。

仏教は政治を支える道具だった?

テストでは、以下のキーワードをセットで覚えておきましょう。

次の章では、そんな奈良時代に生きた人々の暮らしに目を向けて、貴族と農民の生活のちがいや、土地をめぐる法令について見ていきます!

第3章:貴族と農民のくらしの差に注目!

奈良時代の生活をのぞいてみよう

奈良時代の社会は、「天皇を中心とした中央集権国家」が目指された時代でした。しかし、全国の人々が平等に豊かだったわけではありません。実際には、一部の貴族たちがぜいたくな生活をする一方で、農民たちは重い税に苦しみながら働いていたのです。

この章では、奈良時代のくらしの実態に迫りながら、貴族と農民の生活のちがい、そして土地にまつわる法令について見ていきましょう。

貴族のくらし:高級すぎる日常!

奈良時代の貴族は、役人として朝廷で働く一方、都ではきらびやかな生活を送っていました。高価な衣服や美しい食器に囲まれ、宴(うたげ)を開くこともしばしば。教養も高く、中国から伝わった書物や文化にふれることも多かったようです。

政治や文化の中心にいた貴族は、まさに“特別な存在”でした。

農民のくらし:重い税と苦しい労働

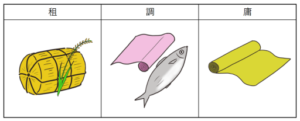

一方、地方の農民たちは、国から与えられた田んぼで米を作って暮らしていました。しかし、その生活はとても厳しいものでした。というのも、農民には3つの税(租・庸・調)が課せられていたからです。

- 租(そ):田んぼの収穫の一部を納める税

- 庸(よう):都に送るための労働または物資(布など)

- 調(ちょう):地方の特産品(絹や布など)を納める税

さらに、遠くの役所や工事にかり出されることもあり、日々のくらしはかなり大変でした。

土地をめぐる法律:農民のやる気アップ作戦?

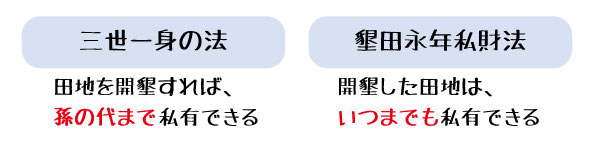

農業を支えるために、国は土地制度にも工夫を加えていきます。最初に出されたのが、三世一身の法(さんぜいっしんのほう)。これは、「新しく田んぼを開いたら、その人の子や孫の代まで使っていいよ」という法律です。

しかし、子や孫の代までしか認められないため、開墾(かいこん=新しい土地を切り開くこと)はあまり進みませんでした。

そこで出されたのが、墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)です。こちらは、「新しく開いた田んぼは、ずっとその人のものにしていいよ」という画期的な法令でした。これにより、貴族やお寺がどんどん開墾し、自分の土地(私有地)を広げていくようになりました。

くらしの差が、社会の不安につながった

テストでは、次のキーワードをセットで覚えておきましょう。

第4章:奈良時代の重要用語をチェック

テスト頻出!【一問一答形式つき】

奈良時代は、「重要語句が多くて覚えにくい!」という声がよく聞かれます。ですが、裏を返せば、出題パターンが決まりきっている分、暗記すれば確実に得点につながる単元ともいえます。

この章では、テストに頻出の重要語句をジャンル別にまとめ、一問一答形式でテンポよく確認できるようにしています。

さらに、語句の意味やつながりを図解的にイメージできるような覚え方のコツも紹介します!

人物編

奈良時代のキーパーソンをおさえよう!

テストでよく問われる人物は以下のとおり。名前とセットで「何をした人か」を明確に覚えておきましょう。

▼ 一問一答クイズ(人物編)

- Q. 奈良時代に大仏をつくらせた天皇は? → 聖武天皇

- Q. 民衆に人気があり、大仏建立を助けた僧は? → 行基

- Q. 唐から日本に仏教を伝えるために来日した僧は? → 鑑真(がんじん)

建物・文化編

東大寺だけじゃない!天平文化の広がり

奈良時代を象徴する建物や文化もテストに出やすい分野です。「どこにある?」「なにを伝える?」を押さえましょう。

▼ 一問一答クイズ(文化・建物編)

- Q. 聖武天皇が建てた、大仏のあるお寺は? → 東大寺

- Q. 日本各地に建てられた、国ごとのお寺は? → 国分寺/国分尼寺

- Q. 天平文化の代表例である、唐風の文化を表す建物は? → 正倉院

- Q. 鑑真が開いた寺は? → 唐招提寺(とうしょうだいじ)

法令・文献編

言葉の意味と背景に注目!

▼ 一問一答クイズ(法令・文献編)

- Q. 開墾した土地を子や孫の代まで使ってよいとした法令は? → 三世一身の法

- Q. 開墾した土地を永久に自分のものにできる法令は? → 墾田永年私財法

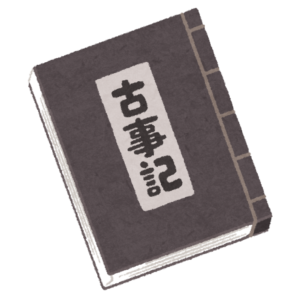

- Q. 日本最古の歴史書は? → 古事記

- Q. 天皇家中心に編さんされた歴史書は? → 日本書紀

- Q. 各地の自然・伝説をまとめたものは? → 風土記

語句を「つなげて」覚えると忘れにくい!

この章の一問一答を繰り返し解くことで、確実にテストで得点につながる知識が身につきます。

第5章:高校入試にも出る!

文化の特徴をおさえよう【天平文化】

奈良時代における文化は、当時の国が唐(中国)の影響を受けて大いに発展した天平文化として知られています。唐との交流や遣唐使の派遣、また鑑真の来日など、国内外から新しい風が吹き込み、華やかで多様な文化が花開きました。

高校入試では、こうした国際的背景や文化の特長が問われることが多いため、しっかりと理解しておくことが大切です。

唐からの影響と国際交流の始まり

奈良時代は、唐の先進文化を取り入れることで、大きな変革が起きた時代です。遣唐使の派遣により、中国の先進的な制度や学問、芸術が日本に伝来しました。これによって、日本は独自の文化を育むとともに、国際社会の一員としての顔を持つようになりました。

鑑真来日と仏教文化の革新

鑑真は、唐から日本に渡り、仏教や僧侶の修行法を伝えた僧侶であり、その活動は天平文化をさらに豊かにしました。彼の教えは、仏教の深い思想と技術を日本に根付かせるきっかけとなり、寺院建築や美術に新たな風をもたらしました。鑑真の存在は、単に仏教伝来だけでなく、文化交流の象徴とも言えます。

正倉院と歴史書が映す文化の全体像

天平文化を代表する遺産として、正倉院はその盛大さと多様な文化財で有名です。また、『古事記』『日本書紀』『風土記』などの歴史書は、当時の政治・文化や生活の実態を現代に伝える貴重な資料となっています。これらの文化財は、国の誇りとしてだけでなく、試験でも頻出する重要なポイントです。正倉院に収められた宝物は、唐から伝わった技術と日本独自の感性が融合した結果と言えるでしょう。

天平文化は日本の文化形成の原点

高校入試では、これらの背景知識をもとに、どうして当時の文化が特別だったのか、そしてその影響が現代にどうつながっているのかを理解することが求められます。

主要なキーワードとして

をしっかり押さえ、文化の全体像を頭に入れておきましょう!

第6章:奈良時代の学習法

テスト・入試対策

奈良時代の知識を「覚えたつもり」で終わらせず、テストや入試で点数につなげるには、整理・比較・暗記の工夫が欠かせません。

この章では、効果的な勉強法や、よく出る問題パターンを紹介します。

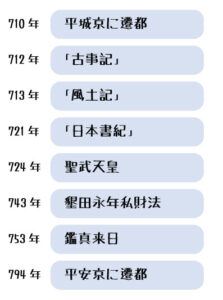

時代の流れは「年表型整理」でつかめ!

奈良時代は、出来事が前後関係でよく出題されます。たとえば、「三世一身の法」「墾田永年私財法」「東大寺の建立」などがどの順番で起こったかを問う問題は定番。

このような問題に強くなるには、「年表型の整理」が効果的です。

語呂合わせも活用しましょう。

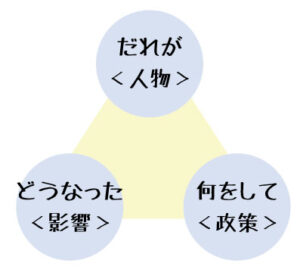

人物・政策・文化は「三つ組」で覚える!

「誰が、何をして、どんな影響があったか」をセットで覚えると記憶に残りやすくなります。

例:

- 聖武天皇…仏教による国の安定を目指す

- 政策…大仏造立・国分寺建立

- 影響…仏教文化が全国に広まる

このように、「人物→行動→影響」の3点をワンセットにしてノートにまとめておくと、記述問題や応用問題に対応しやすくなります。

入試で差がつく“応用問題”の対策法

高校入試では、「文化の特色を説明させる」「飛鳥時代との違いを問う」といった思考力系の問題も出題されます。

この対策には、比べて説明する練習が有効です。

たとえば、飛鳥文化と天平文化の違いを次のように書き出してみましょう。

| 項目 | 飛鳥文化 | 天平文化 |

|---|---|---|

| 特徴 | 仏教と中国文化の融合 | 国際的で豪華な文化 |

| 主な建築 | 法隆寺 | 東大寺 |

| 代表的な人物 | 聖徳太子 | 鑑真、聖武天皇 |

知識の「つなげ方」がカギ!

奈良時代を知ることは、

日本のはじまりを知ること

奈良時代は、日本が本格的に「国」としての形を整えていく大切な時代でした。律令国家としての政治体制、貴族たちが担った中央集権の政治、そして仏教を中心とした文化の広がり。これらすべてが、日本の礎となっていきました。

聖武天皇の理想のもとに建立された東大寺や大仏は、今もその存在感を放っています。天平文化にみられる国際的な広がりは、当時の日本がすでに「外の世界」と深くつながっていたことを教えてくれます。

また、墾田永年私財法などの政策からは、政治と経済の関係性、土地や人々の生活がどのように動いていたかをうかがい知ることができます。ただ年号や人物名を覚えるだけではなく、「なぜそのようなことが起こったのか」「それによって何が変わったのか」を意識することで、歴史は一気に面白くなります。

このコラムを通して、奈良時代の流れをつかみ、学びのヒントを得てもらえたなら幸いです。

歴史はつながっています。奈良時代の先に続く平安時代、そして中世・近世へと、日本はどう変わっていくのか。ぜひ、これからの学習でも「背景」と「意味」を大切にしながら、一歩ずつ理解を深めていきましょう。

未来の社会を生きる私たちが、過去から学べることは、想像以上に多いのです。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 3,250人 に閲覧されています。

.jpg)