【通塾例】堺市立長尾中学校の生徒が英語・数学の苦手を克服し、定期テストで点数アップ!

「英語や数学の点数が思うように伸びない」

「部活が忙しくて勉強の時間が取れない」

――生徒や保護者の方から、よく耳にする悩みです。特に中学2年生になると、学習内容は一気に難しくなり、1年生の頃の基礎があやふやなままだと成績が下がってしまうケースも少なくありません。さらに、部活動も本格化し、「時間の使い方」と「効率的な勉強法」が求められるようになります。

今回は堺長尾教室に通塾するイマナビ生の実例も踏まえてどのように対策し、どのように改善されたのかをご紹介します。

大阪府 堺市北区 北長尾町4丁5‐8 第一協商ビル1F

堺市立長尾中学校から徒歩4分の場所にあります。最寄り駅はJR阪和線「堺市」駅。駅前の堺市駅前東商店街から出てすぐの場所にあります。位置的なこともあり、長尾中学校の生徒に多く通っていただいています。

今回は、その長尾中学校の生徒さんの実例をご紹介します。

入塾したのは1年生の11月。塾に通うのは初めてで、「テストで思うように点数が取れない」「特に英語が苦手」という課題を抱えていました。部活動は運動系の部活に所属し、毎日の練習で帰宅時間も遅くなりがち。それでも

「勉強と部活を両立させたい」

という強い思いから、週2回の通塾をスタートしました。

特に注目していただきたいのは「英語の点数の伸び」です。入塾前は英語40点台と苦戦していましたが、コツコツと英単語の暗記や文法の確認を重ねることで、次の学年末テストでは70点台までアップ。その後も安定して得点できるようになり、苦手科目を克服するきっかけとなりました。

また、数学ではもともと平均以上の力がありましたが、演習量を増やすことでさらに点数を伸ばし、2年生1学期の中間テストでは80点台を記録。さらに理科では100点を達成するなど、得意科目を確実に得点源にできています。

「苦手を克服しつつ、得意を伸ばす」

まさに理想的な学習サイクルを実現できたのは、部活と両立しながら計画的に学習を進められたからです。これからご紹介する取り組みの流れは、同じように長尾中学校で勉強と部活の両立に悩む生徒さんにも、大きなヒントになるはずです。

第一章:入塾のきっかけ

今回ご紹介する長尾中学校の生徒さ

んが当塾に通い始めたのは、1年生の11月でした。入塾前の定期テストでは、英語が40点台と苦戦しており、数学は平均点より少し上くらい。もともと勉強に前向きな気持ちはあったのですが、「英単語が覚えられない」「文法のルールが理解できない」という課題が積み重なり、特に英語への苦手意識が強くなっていました。

また、部活動は運動部に所属しており、平日は夕方まで練習があるため、家に帰ってからの学習時間を確保するのが難しい状況でした。保護者の方からも「勉強と部活を両立できる方法を探したい」「苦手科目をこのまま放置すると高校受験に不安が残る」というご相談をいただきました。

こうした背景から、本人と保護者の両方の希望が一致し、塾で学習習慣を整えることを決めたのです。初めての通塾ということもあり、不安も少なくありませんでした。特に、「週2回で本当に効果があるのか」「部活との両立が可能なのか」という点は、保護者の方も慎重に考えていらっしゃいました。

しかし、当塾では長尾中学校のカリキュラムや定期テストの出題傾向を分析し、一人ひとりの状況に合わせた学習プランを作成します。そのため、最初から過度な負担をかけるのではなく、「まずは苦手の克服から」「部活のない日に集中して学習する」という形でスタートできました。

具体的には、英語については単語テストや文法の小テストを取り入れ、確実に「できること」を積み重ねる学習を実施しました。また数学については、理解度が高い分野は応用問題に挑戦し、苦手な単元は基礎に立ち返るなど、効率よく点数を伸ばす方針を取りました。こうした取り組みを通じて、「塾で勉強する」ことが少しずつ日常の一部になっていきました。

入塾から数週間後、生徒さん自身が

「学校の授業が前よりわかるようになった」

「テスト勉強の仕方が少し見えてきた」

と話してくれるようになりました。部活に一生懸命取り組みながらも、勉強に前向きな気持ちを取り戻せたことは、大きな一歩です。この「小さな成功体験」が、後の成績アップにつながる原動力になりました。

第二章:学習の取り組み方・通塾スタイル

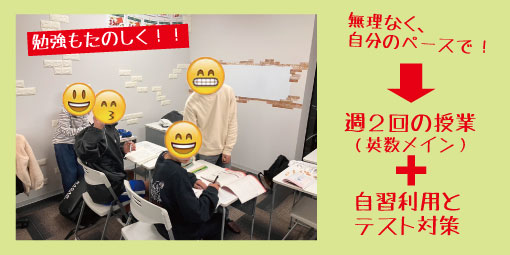

入塾後、この長尾中学校の生徒さんがまず大切にしたのは「無理のないペースで学習習慣を作ること」でした。部活動は、平日は夕方まで練習があり、疲れて帰宅する日も多くあります。そのため、当塾では「週2回の授業」を基本とし、部活のない日や比較的余裕のある曜日に合わせた学習スケジュールを提案しました。

週2回の授業では、英語と数学を中心に指導しました。英語は、単語・文法の確認テストを取り入れることで「覚えたことを忘れない仕組み」を作り、苦手意識を少しずつ克服。数学は、宿題や小テストで基礎を固めつつ、授業内では応用問題に挑戦するスタイルをとりました。得意をさらに伸ばし、苦手を取りこぼさないようバランスを意識しました。

さらに、この生徒さんにとって大きな支えとなったのが「定期テスト前の追加授業」です。通常の週2回に加えて、テスト直前の週には必要に応じて授業を増やし、学校ワークや過去問題を一緒に確認しました。特に長尾中学校のテストは出題傾向に特徴があり、学校ワークの反復が得点に直結します。そこで塾では「わからない問題をそのままにしない」「同じ問題を何度も解いて確実に点につなげる」という方針を徹底しました。

また、本人のモチベーションを維持するために、授業の冒頭には必ず「今日は何をできるようになりたいか」を確認し、授業の最後には「今日できるようになったこと」を一緒に振り返りました。小さな達成感を積み重ねることで、部活で忙しい日でも「塾で頑張ろう」という前向きな気持ちを持ち続けることができました。

通塾を始めて数か月が経つと、勉強のリズムが整い、家庭学習の姿勢にも変化が見られるようになりました。宿題や小テストの準備を自分から進めるようになり、保護者の方も「家での勉強時間が少しずつ増えている」と変化を実感されていました。

こうして、週2回の授業をベースに、定期テスト前には追加授業で総仕上げを行う――このサイクルが習慣化したことで、部活と勉強を両立しながら成果を出す土台が整っていったのです。

第三章:成績の変化と長期休暇での取り組み

入塾後、この長尾中学校の生徒さんには着実な成績の変化が見られました。

入塾前の1年生2学期中間テストでは、英語が40点台と大きな課題を抱えていました。しかし、塾で基礎から丁寧に学び直した結果、学年末テストでは70点以上にまでアップ。さらに、2年生1学期中間テストでも70点台後半を記録し、苦手科目だった英語を安定して得点できる科目へと変えることができました。

数学も入塾前は70点程度でしたが、授業と演習量の積み重ねにより、2年生では80点以上を獲得。さらに、理科では100点満点を取るなど、得意科目を確実な得点源にできるようになりました。

こうした成果を支えたのは、定期テスト対策だけでなく「長期休暇の学習」です。学校の授業が進まない期間をどのように過ごすかが、その後の成績に大きな影響を与えました。

まず、春休み(3月~4月)には1年生内容の総復習と、2年生の予習に取り組みました。特に英語では「be動詞と一般動詞の区別」や「疑問文・否定文の作り方」など基礎の整理を徹底。1年生のときにつまずいていた単元をクリアにしたことで、新学期からの学習にスムーズに入ることができました。春休みの集中学習があったからこそ、2年生1学期の中間テストで好スタートを切ることができたのです。

続いて、夏休み(7月~8月)は、1学期の復習と2学期内容の先取りを行いました。部活動は大会シーズンで練習も多くありましたが、計画的に授業回数を増やして学習時間を確保。英語では文型や不定詞、数学では一次関数といった重要単元を夏のうちに先取りしたことで、2学期の授業を余裕を持って理解できるようになりました。長期休暇を「苦手を補う期間」と「得意を伸ばす期間」の両方として活用できた点が、この生徒さんの大きな成長ポイントです。

定期テストの点数アップはもちろん、学習姿勢そのものも変化しました。休暇中に計画的に勉強を積み重ねた経験から、自分でスケジュールを立てて取り組む意識が芽生え、普段の授業や家庭学習にも前向きに取り組めるようになったのです。

このように、入塾後の定期テストでの成績向上と、春休み・夏休みといった長期休暇での集中学習が相乗効果を生み、学習面で大きな成果を出すことができました。

第四章:同じ中学校の方へメッセージ

ここまでご紹介してきた長尾中学校の生徒さんの通塾例から分かることは、「部活と勉強は両立できる」ということです。英語に苦手意識を持ちながらも、週2回の授業と定期テスト前の追加学習を継続したことで、短期間で大きな成果を出すことができました。さらに、春休みや夏休みといった長期休暇をうまく活用し、復習と予習の両方に取り組んだことが、その後の安定した得点につながっています。

長尾中学校では、授業進度や定期テストの出題範囲に特徴があります。塾ではその傾向を把握し、学校のカリキュラムに即した学習を行うことで「やった内容がそのままテストに出る」という実感を持てるようにしています。この積み重ねが「勉強すれば結果が出る」という自信につながり、苦手を克服するきっかけとなります。

また、この生徒さんの事例から見えてくるのは、「小さな成功体験の積み重ね」が大切だということです。最初から高得点を狙うのではなく、「単語テストで合格できた」「ワークを最後までやり切れた」といった小さな達成を繰り返すことで、自然と学習への前向きな姿勢が育っていきます。これは多くの長尾中学校の生徒さんに共通するポイントであり、勉強に苦手意識を持つ子ほど効果的です。

保護者の方にとっても、「部活が忙しいから塾は難しいのでは」と心配されることが多いですが、実際には部活と両立しながら成果を上げている生徒がたくさんいます。大切なのは「無理なく続けられる学習スタイル」を見つけることです。今回の生徒さんも、最初は週2回の授業から始め、徐々に勉強のリズムを作っていきました。勉強と部活、どちらかを犠牲にするのではなく、両方を大切にしながら成績を伸ばしていくことが可能なのです。

イマナビ【堺長尾教室】では、長尾中学校の授業進度や定期テスト対策にしっかり対応し、一人ひとりの状況に合わせた学習プランを提案しています。同じように悩んでいる生徒さんも、必ず成果を実感できるはずです。

「部活も勉強もあきらめたくない」

――そんな長尾中学校の生徒さんを、私たちは全力で応援します。

第五章:イマナビの魅力

「部活と両立しつつ成績UP」を可能にする理由

「通塾」と「家庭学習」2つの学習をサポート

イマナビでは、塾での学習時間に加えて、家庭学習も見逃しません。“やることを可視化”し、家庭で何をすべきか、いつどれだけ進めるかを明確に管理することで、毎日の学習習慣が自然と定着します。

特に、部活で帰宅が遅くなりがちな長尾中の生徒さんにとって、「家での学習の管理」があるだけで、次への学習の踏み出しがずっとラクになります。

柔軟な学習形態

イマナビの授業は、対面の個別指導に加えて、映像やオンライン授業も組み合わせることができます。これにより、部活帰りでも塾に出向く時間を節約しながら、効果的に学習が進められます。こうした柔軟性は、「疲れている日に無理をさせずに自宅でしっかり学べる」という安心感にもつながります。

モチベーションを丁寧に振り返り

学習を継続するには、「今、自分が何をやっていて、どこが伸びたのか」を実感することが大切です。イマナビでは、週に一度の授業の前後の時間を使って、学習の進捗やつまずきポイントを一緒に確認しながら、モチベーションを維持していきます。

このプロセスは、部活と並行しながら基礎を固めたい生徒にとって、大きな支えになるでしょう。!

「ナビゲーション型」学習設計

「苦手をただやるのではなく、理解を固めて先に進む」ための仕組みも整っています。イマナビでは、生徒の現状や目標に合わせて、必要な学び方や教材、スケジュールをオーダーメイドでナビゲート。

たとえば、英語の文法に不安があるなら、「be動詞」や「疑問文の形」など、段階的に固める流れをつくり、学年が変わってからも安心して学習を進められるようにサポートしています。

- 塾と家庭、両側から“計画的な学習習慣”をサポートできる

- 個別 × 対面 / オンライン / 映像が選べる柔軟な学習形式

- 毎週の面談で「できた実感」と「次の一歩」を確認できる

- 一人ひとりに合わせたナビゲーション型の学習設計=「できる力」を着実に育てる構成

これらの特長は、「部活と両立しながら確実に成績を上げたい」という長尾中学校の多くの生徒にとって、非常に心強い学習環境になり得ます。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 337人 に閲覧されています。

.jpg)