【中学生向け】2学期中間テストで成績アップ続出!点数を伸ばした生徒の共通点とテスト直しのコツ

2学期の中間テストが終わり、結果が出そろいました。この時期のテストは、夏休み明けの生活リズムや学習習慣の差がそのまま結果に表れる大切なタイミングです。そんな中、今回のテストでは多くの生徒が大きな成果を見せてくれました。

1学期期末テストから15点以上アップした生徒、そして80点以上の高得点を取った生徒が続出!

努力がしっかり「点数」という形になって現れたことを、心から誇りに思います。

今回のコラムでは、実際に成績を伸ばした生徒たちの努力や学習法を紹介しながら、「どうすれば次のテストで結果を出せるのか?」を一緒に考えていきます。

特に注目してほしいのは、“テスト直し”の活用法です。

多くの生徒が「テストが終わったらホッとして見直さない」という経験があると思います。しかし、成績を伸ばしている生徒ほど、この“テスト直し”を上手に使っています。

点数アップを実現した生徒たちは、ただ勉強時間を増やしただけではなく、「できなかった問題をどうすればできるようになるか」に焦点をあて、自分の弱点を正確に分析して次へつなげていました。

また、今回の結果から見えてきたのは「学び方の違い」です。

中間テストで成果を出した生徒の多くは、勉強時間より学習の“質”と“リズム”を大切にしていました。

- 「テスト3週間前からコツコツと」

- 「ワークを3回以上繰り返す」

- 「間違えた問題をノートにまとめる」

——こうした小さな積み重ねこそが、点数アップへの一番の近道です。

このコラムでは、

- ・成績アップを達成した生徒たちの努力の軌跡

- ・点数を伸ばした生徒に共通する勉強習慣

- ・“テスト直し”を学びに変える方法

- ・次の期末テストへ向けて意識すべきポイント

を、順を追って紹介していきます。

読んでくれた皆さんが、「自分もできる!」と感じ、次のテストに向けて一歩を踏み出せるように。

——そんな想いを込めてお届けします。

目次

第1章 2学期中間テスト結果速報!

2学期中間テストの結果が出そろいました。この時期は夏休み明けの切り替えが難しく、1学期と比較して2学期の内容が難しくなるので、毎年「点数が下がりやすい」傾向が見られます。

しかし、今年はその流れを見事に変えてくれた生徒たちがいました!!

1学期期末テストから15点以上アップした生徒、そして80点以上の高得点を取った生徒が多数登場。コツコツと努力を重ねた結果が、確かな数字として表れています。

今回は、その成果を少し詳しく見ていきましょう。どんな生徒がどんな教科で伸びたのか、またどのような努力を積み重ねてきたのかを紹介します。

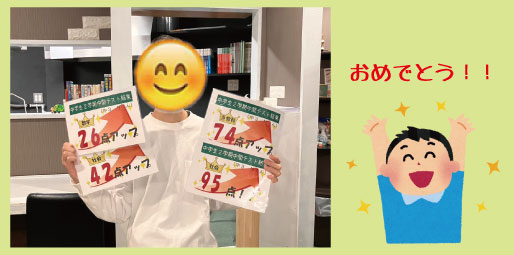

点数アップ部門

――努力が数字にあらわれた瞬間

今回のテストで最も注目すべきは、点数アップを果たした生徒の多さです。

-

Mさん 社会+30点アップ!/5教科+20点アップ!

-

Nくん 英語+18点、国語+23点、社会+42点、5教科+74点など、全体で大幅アップ!

-

Tくん 英語+17点、理科+25点、社会+32点、5教科+93点アップ!

-

Hくん 英語+19点アップ、5教科+40点アップ!

ここに挙げたのは一部ですが、いずれの生徒も「コツコツの積み重ね」を続けてきた点が共通しています。テスト前だけでなく、夏休み含め、普段の授業や宿題への取り組み方が大きく変化したことが、点数アップの背景にあります。

💬たとえばNくんは、苦手だった社会のワークを“3回解く”ことを習慣化。毎回間違えた問題をノートにまとめ直し、わからない箇所は先生に質問して理解を深めました。

高得点部門

――集中力と継続力が生んだ結果

高得点者も多数登場しました。

-

Nくん 社会95点!

-

Aくん 数学86点・理科86点!

-

Tくん 理科99点・社会92点!

-

Hくん 数学95点・理科96点・社会96点!

-

Oさん 理科87点!

これらの生徒に共通するのは、「学習時間よりも“質”を重視していた」ことです。長時間机に向かうよりも、「短時間で集中」「間違えた問題だけを繰り返す」など、自分に合った勉強スタイルを確立していました。

💡Tくんは「理科の図や語句を“人に説明できるレベル”で覚える」ことを意識。暗記ではなく、理解とアウトプットを意識した勉強が高得点につながりました。

数字の裏にある“成長のストーリー”

点数アップや高得点は、もちろんうれしい成果です。

ですが、本当に大切なのは「どう努力したか」「どんな工夫をしたか」というプロセスです。

-

ワークを“繰り返す”生徒

-

テスト直しを“ノートにまとめる”生徒

-

苦手を“先生に質問して克服する”生徒

これらの行動が、「成績を上げる生徒の共通点」です。テストの結果は、たった数日で変わるものではありません。小さな努力を積み重ねた“時間の証”として、今回の数字があります。

今回の中間テストでは、結果に表れた「努力の証」がたくさん見られました。大切なのは、成功した方法を“自分の勉強スタイル”として続けていくこと。そして、点数アップや高得点を「次へのステップ」として捉えることです。

これから紹介していく各章では、そんな生徒たちの「共通点」や「テスト直しの活用法」を詳しく見ていきます。

第2章 なぜ成績が上がったのか?

2学期中間テストで大幅な点数アップを達成した生徒たち。彼らは特別な才能があったわけではありません。むしろ、

- 「日常の中で何を意識したか」

- 「どんな勉強の仕方を続けたか」

が結果を大きく分けました。

今回は、点数アップを実現した生徒に共通していた“3つの習慣”を紹介します。これを意識するだけで、次のテストに向けた勉強の質が一気に変わるはずです。

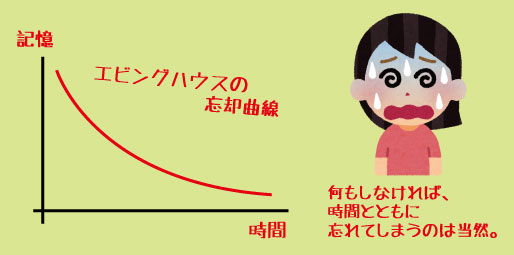

毎日の「小さな復習」を欠かさない

点数を上げた生徒の多くに共通していたのが、「その日のうちに復習をする」習慣でした。

授業ノートを見返し、解けなかった問題をもう一度解く。たった10分でも、記憶が新しいうちに復習することで理解が定着します。一方、「テスト前にまとめて復習しよう」と思っていると、記憶はあいまいになり、やる気も下がってしまいがち。

「1日10分だけでも復習を続けたら、苦手の社会が一気に伸びた」と感想をくれた生徒も。

「質問メモ」で分からないを放置しない

わからない問題をそのままにせず、質問できるようメモしておく生徒が多くいました。

例えば、学校の授業中に「ここがちょっとあやしいな」と思った箇所を、ノートの端に「?」マーク付きで書いておく。塾や学校の先生に質問するときにすぐ確認でき、疑問を“持ち越さない”勉強ができます。

わからないを放置しないことが、学力の穴を作らない最大のコツです。

「質問メモ」を活用していた生徒は、結果的に復習の効率も上がり、学習内容を自分の言葉で説明できるレベルにまで成長していました。

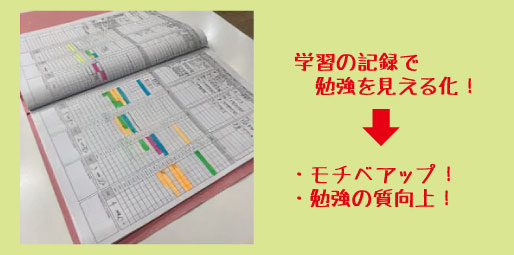

週ごとの「振り返り時間」を設ける

勉強を“やりっぱなし”にせず、週に1回だけ「どこができた?」「どこがダメだった?」を整理する時間を取っていた生徒も共通していました。

例えば、金曜日の夜に10分だけ「今週のがんばりチェックシート」を記入するなど、小さな振り返りを習慣化。この時間があることで、次の1週間の勉強の方向性がはっきりし、無駄な時間が減ります。

イマナビでは、家庭学習の記録を行ない、授業の際にチェックしてこのサイクルをまわします。これをうまく活用できた生徒は勉強の効率が飛躍的に上がります!!

こ点数アップを果たした生徒の共通点は、派手な勉強法ではなく、「毎日・毎週の小さな積み重ね」を大事にしていたことです。毎日の10分復習、質問メモ、週1回の振り返り。これらの習慣が、結果的に大きな自信と成果を生みました。成績を上げたいなら、まずは今日から「1日10分の復習」だけでも始めてみましょう。小さな一歩が、次のテストでの大きな結果につながります。

第3章 テスト直しの本当の目的とは?

テストが終わると、「もう終わった!次のテストまでしばらく休憩!」という気持ちになりますよね。

しかし、点数を大きく伸ばした生徒たちは、テスト終わりを「終わり」ではなく「スタート」と考えていました。彼らが口をそろえて言うのが、「テスト直しが一番の勉強になる」ということ。ただ間違いを赤で写すだけの“作業”ではなく、

- 「なぜ間違えたのか」

- 「次はどうすれば解けるのか」

を考える“思考のトレーニング”として活用していました。

この章では、成績アップにつながる“正しいテスト直しのやり方”を3つのステップで紹介します。

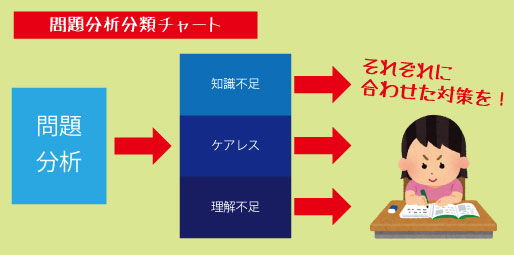

間違えた原因を「3種類」に分けて考える

点数アップ生徒の多くは、テスト直しの際に“原因分析”を行っていました。

間違いには大きく分けて次の3種類があります。

- 1️⃣ 知識不足タイプ … そもそも覚えていなかった

- 2️⃣ ケアレスミスタイプ … 分かっていたのにミスした

- 3️⃣ 理解不足タイプ … 理解があいまいで応用できなかった

まずはどのタイプの間違いなのかを分類することが、改善の第一歩です。「わかっていたのにミスした」と「そもそも覚えていなかった」では、対策法が全く違います。

たとえば、Nくんは自分の間違いをこの3種類に色分けして記録しており、次のテスト前には「知識不足」の赤マーカー部分を重点的に復習していました。

「どうすれば防げたか?」を一言で書く

ただ「×を○に直す」だけでは、次に活かすことができません。そこで効果的なのが、“再発防止メモ”を一言添えることです。

たとえば、

-

「公式を確認せずに解いた → 公式をノートにまとめる」

-

「時間が足りなかった → 難問は後回しにする」

-

「漢字ミス → 5回書いて覚える」

といった具合に、自分への“アドバイス”を1行メモとして残しておくと、次のテスト勉強で意識が変わります。

「反省メモをまとめノートに貼っておいたおかげで、同じミスを繰り返さなくなった」という生徒もいました。

「できる」まで解き直して定着させる

本当のテスト直しは、“理解”で終わりではありません。もう一度、自分の力で「できる」まで解き直すことが最も大切です。

特に数学や英語などは、間違えた問題を“自力で解ける”状態にするまで繰り返すことで、記憶が強く定着します。Nくんは「2回目に解いたときに完璧にできるようにする」を意識して、数学26点アップを実現しました。

また、間違えた問題を1冊にまとめた「間違いノート」を作るのもおすすめです。テスト前にこのノートだけを見返すことで、効率よく弱点を克服できます。

テスト直しは、単なる“復習作業”ではなく、“次の点数アップの設計図”です。原因を分析し、再発を防ぎ、自力で「できる」に変える。この3つのステップを意識すれば、同じミスを繰り返すことがなくなり、テストのたびに確実に力がついていきます。「テスト直し=自分の成長ノート」だと思って、1問ずつ丁寧に向き合ってみましょう。

小さな反省が、次のテストでの大きな成果につながります。

4章 高得点をとる!!

2学期中間テストでは、80点・90点台を連発する生徒が多数現れました。中には、理科で99点、社会で96点、数学で95点という立派な結果を残した生徒も!!彼らが特別に長時間勉強していたわけではありません。

むしろ、「限られた時間の使い方」や「勉強の取り組み方」に明確な共通点がありました。

この章では、高得点を取った生徒たちの学習スタイルを3つのポイントに整理し、“結果を出す勉強のやり方”を紹介します。

インプットとアウトプットのバランスが良い

高得点層の多くは、「覚える(インプット)」と「使う(アウトプット)」をセットにしている点が特徴です。

たとえば、Oさんは「覚えたらすぐ問題演習」を徹底。英単語を覚えた後にすぐ英文を作る、社会の用語を覚えたら地図上で確認するなど、“使って覚える”勉強を心がけていました。

一方で、ノートまとめや暗記だけに時間を使いすぎると、テスト本番で応用が効かなくなります。

「覚えた知識をどう使うか」を常に意識することで、理解が深まり、得点につながるのです。

間違いを“次へのヒント”に変える

高得点者は「ミスを恐れない」「ミスを分析する」という姿勢を持っています。

たとえば、Tくんは、間違えた問題に赤ペンで大きく×をつけ、「なぜミスしたのか」を振り返る習慣がしっかりできていました。彼にとって間違いは“失敗”ではなく、“次に伸びるチャンス”。この習慣が、安定して80点台をキープできる理由です。

さらに、できなかった問題を“次のテスト前にもう一度解くリスト”として残すことで、弱点が着実に減っていきます。これが「第3章で紹介したテスト直し」を継続的に活かす方法でもあります。

高得点を取る生徒の共通点は、「勉強時間の長さ」ではなく、「勉強の中身の濃さ」。集中して取り組み、知識を使って定着させ、ミスを次の成長に変える。この3つの習慣が、点数を安定的に伸ばす“勝ちパターン”です。

テストで高得点を取るためには、特別な才能も、長時間の勉強も必要ありません。必要なのは、“考えて勉強する姿勢”です。「どうすればもっと効率的に伸ばせるか?」を意識することで、誰でも高得点への道が開けます。

第5章 結果を出すために

テスト勉強と聞くと、「とにかくワークを終わらせる」「暗記ノートをひたすら見る」といった方法を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、成績を大きく伸ばした生徒たちは、ただ長時間やみくもに勉強していたわけではありません。彼らは、“成果につながる正しい順序と習慣”=テスト勉強の黄金ルールを実践していました。

この章では、誰でも今日から真似できる「点数が上がる勉強法の型」を3つのステップに分けて紹介します。

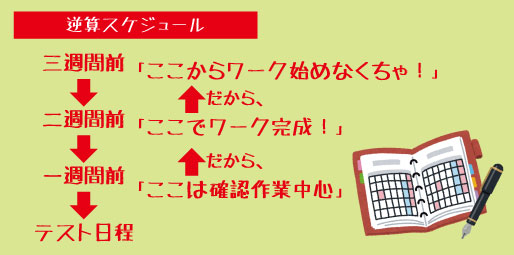

テスト3週間前から「戦略的に動く」

点数アップした生徒も高得点をとる生徒も、テストまでのスケジュール管理が上手です。テスト1週間前に焦ってワークをやるのではなく、3週間前から逆算して計画を立てています。

たとえば、Oさんは、

-

3週間前:授業ノート・プリントを整理

-

2週間前:学校ワークを1周+わからない問題に印をつける

-

1週間前:印をつけた問題を再挑戦&苦手範囲を集中復習

という流れを徹底。「いつ」「何を」「どの順番で」取り組むかを意識することで、効率的に成果を出しています。

「1回やった」では終わらせない

多くの生徒が、「ワークを1回終えた=勉強した」と思いがちですが、実際には1回では定着しません。成績アップ生たちは、必ず“複数回勉強法”を実践しています。

- 1周目:全体を解いて苦手を発見する(理解度チェック)

- 2周目:間違えた問題を中心にやり直す(弱点補強)

- 3周目:もう一度全範囲を通しで解く(定着・スピード確認)

特に、間違えた問題に印をつけて2・3周目で解き直すことで、「分からない」を「分かる」に、「できない」を「できる」に変えられるのです。

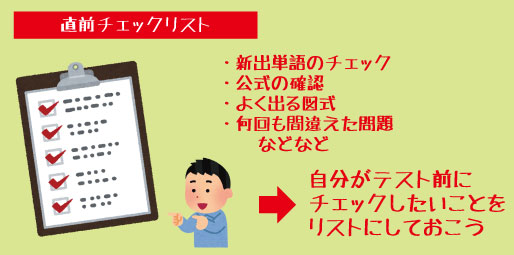

テスト1週間前は「解くより“まとめる”」

テスト直前に新しい問題を解き続けるよりも、これまでやってきた内容を整理して頭を整えることが重要です。高得点を取る生徒ほど、テスト1週間前から“知識の再確認”と“自分ノートの見直し”に時間を使います。

たとえば、ある生徒は「まとめノート」に重要語句・公式・ミス問題を集約。前日はそのノートだけを見返すことで、不安を減らし、落ち着いてテストに臨むことができていました。

テスト直前期は「新しいこと」より「確実に取れる問題」を取りにいく意識が、結果を左右します。

テスト対策には“正しいやり方”があります。

- 1)早めに計画を立てる

- 2)ワークを3周して苦手を克服する

- 3)直前は復習と整理に集中する

この3つの黄金ルールを守れば、努力がしっかり結果に結びつきます。

勉強は「量」より「質」、そして「順番」です。

ただがむしゃらに頑張るのではなく、ルールに沿って動くことが、点数アップへの最短ルートです。

第6章 次の期末テストに向けて

2学期中間テストが終わり、ほっと一息ついた人も多いでしょう。しかし、本当の勝負はここから。今回のテストで点数が上がった人も、思うように結果が出なかった人も、次の期末テストこそが「成長の証」を示す絶好のチャンス!

結果を出した生徒たちに共通しているのは、「テストが終わったあとも勉強を止めなかった」ということ。小さな努力を毎日続けることで、知識が定着し、自信が積み重なり、やがて大きな成果につながります。

この章では、「努力を継続できる人」が実践している3つのポイントを紹介します。

日常学習を“習慣化”する

テスト直前だけでなく、毎日の学習をコツコツ続けることが、結果を安定させる最大のポイントです。

たとえば、Nくんは、「1日30分だけでも机に向かう」をルールにしていました。短時間でも「毎日やる」ことで、勉強が“特別なこと”から“当たり前のこと”へと変わります。

また、日々の学習は「テスト勉強の準備期間」と考えるのがコツ。授業ノートの見直しや、学校ワークの復習を少しずつ進めておくと、テスト前に焦ることがなくなり、心にも余裕が生まれます。

小さな成功を「見える化」してモチベーションを保つ

努力を続けるには、“自分の成長を感じること”が大切です。

高得点を取った生徒の多くが、イマナビの学習記録をしっかりと継続していました。その他、記録ノートやアプリの活用など様々な方法があります。

イマナビでは、

- ・学習した時間帯を記録

- ・取り組んだ教科や内容を記録

- ・今週することをリスト化→できたorできなかったチェック

- ・一週間ごとに振り返り

という習慣を続けています。「できた」を積み重ねることで、自己肯定感が上がり、自然と次のやる気につながります。

“次の目標”を具体的に決めて動き出す

テストが終わった直後こそ、次の一歩を考えるベストタイミングです。

「次は社会で90点を目指す」「苦手な数学で平均+10点」といった具体的な数値目標を立てることで、勉強の方向性が明確になります。

また、「いつ」「どんな方法で」その目標を達成するかを決めておくと、日々の行動にブレがなくなります。

たとえば、

-

英単語は毎朝10個ずつ復習

-

理科の計算問題は週2回解く

など、“小さく始めて大きく続ける”ことが大切です。

成績アップの秘訣は、「一度頑張ること」ではなく、「頑張り続けること」。今回のテスト結果を通して、自分の成長ポイントや課題が見えたはずです。その気づきを活かして日常の学習を少しずつ改善すれば、次の期末テストでは、さらに大きな成果が待っています。

努力の継続は、未来を変える力です。“今の自分”を超えるために、今日からまた新しい一歩を踏み出しましょう。

努力は必ずチカラになる

今回の中間テストでは、たくさんの生徒が見事に点数を伸ばしました。「社会で+30点!」「5教科で+70点アップ!」などの結果は、決して偶然ではありません。それは、日々の積み重ねと、正しいやり方で努力を続けた結果です。

このコラムでは、そんな成績アップの裏にある“共通点”を見てきました。

第1章では、実際の結果をもとに生徒たちの頑張りを紹介しました。

第2章では、点数を上げた生徒に共通する「3つの習慣」——授業理解の積み重ね、計画的な学習、そして“間違いを恐れず挑戦する姿勢”を取り上げました。

さらに第3章では、テスト直しを「やりっぱなし」で終わらせず、「自分の弱点を発見し、できるように変える」ための大切なステップとして捉える重要性を学びました。

続く第4章では、高得点を取る生徒たちの“学習スタイル”を紹介しました。共通しているのは、「自分に合ったやり方を確立していること」。無理に長時間勉強するよりも、「集中できる時間を大切にする」「目標を具体的に立てる」など、質を重視する姿勢が印象的でした。

第5章では、結果を出すための“テスト対策の黄金ルール”として、「範囲表を見た瞬間から勝負が始まっている」「優先順位をつけて復習する」「本番を意識した演習を積む」など、すぐに実践できるポイントを整理しました。

そして最終章では、「努力を続ける力」こそが最大の武器であることを確認しました。

一度の成功で終わるのではなく、その経験を次に生かしていく。その積み重ねが、未来の大きな成果につながります。

これから期末テストや受験に向けて勉強を続ける皆さんへ。

今回のコラムで紹介した生徒たちも、最初から完璧にできたわけではありません。間違えて、悔しくて、何度もやり直して——それでもあきらめずに努力を続けた結果、笑顔でテストを終えることができたのです。

“結果は、頑張った人にしかついてこない”。

でも、頑張り方を知っている人は、もっと速く、もっと遠くに進めます。

だからこそ、次のテストでは「ただ勉強する」だけでなく、「自分に合ったやり方で成長する」ことを意識してみてください。今日の小さな努力が、明日の大きな自信になります。

次のテストでは、あなたの名前が表彰リストに載る番かもしれません。

努力のバトンをつなぎ、みんなで成長していきましょう!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 338人 に閲覧されています。

.jpg)

「勉強時間」より「勉強の密度」を重視する

高得点を取る生徒に共通しているのは、「何時間やるか」より「どれだけ集中してやるか」を意識していることです。

たとえば、ある生徒は、「勉強中はスマホを別の場所に置く」「25分集中→5分休憩」を繰り返す勉強法を取り入れていました。2時間ダラダラより、1時間集中して勉強する方が、記憶定着率も圧倒的に高いのです。

また、短時間でも「今日のゴール(例:理科ワーク1章解き切る)」を明確にすることで、勉強が“作業”ではなく“挑戦”になります。