中学理科 定期テスト対策|大気圧・水蒸気・湿度をしっかり理解しよう

あなたは、ペットボトルの空気がつぶれる実験を見たことがありますか?

お湯を入れて少し温めたペットボトルの中の空気が、冷やされると「ペコッ」とつぶれる──。一見、不思議なこの現象、実は大気圧のはたらきによるものです。空気には「重さ」があり、私たちは普段からその重さに押されながら生活しているのです。

また、雨の日に窓が曇ったり、お風呂上がりに鏡が白くなったりすることもありますね。これらは水蒸気と湿度の変化によって起こる現象です。

「空気の重さ」や「水蒸気の量」といった見えないはたらきを理解することで、天気の変化や季節の違いまで読み解けるようになります。

これらの単元(圧力・大気圧・水蒸気・湿度)は、中学理科の中でもテストで頻出の分野です。

- ・圧力=力と面積の関係

- ・大気圧=空気の重さによる圧力

- ・水蒸気と湿度=空気中の水分の変化

といった基礎をしっかり理解しておくことで、応用問題にも強くなります。

さらに、これらの内容は「天気」「雲の発生」「気象観測」といった次の単元にもつながる重要テーマ。

たとえば、湿度が高いと雨が降りやすくなる理由や、低気圧が近づくと頭痛がする人がいる理由など、実生活の中にも理科の知識が生きています。

このコラムでは、

- 圧力と大気圧の基本

- 気圧の変化と天気の関係

- 水蒸気と湿度の仕組み

を一つずつ整理しながら、テストに出やすい要点・公式・実験例を分かりやすく解説していきます。

読むうちに、「なんだ、理科って身の回りのことなんだ!」と思えるはずです。理解を深めることで、暗記ではなく“納得して覚える”力がつきます。

さあ、いっしょに「空気」と「水」の不思議な世界を見ていきましょう!

第1章 空気にも「重さ」がある?

圧力と大気圧の基本をつかもう

理科の授業で「空気にも重さがある」と聞いたとき、「本当に?」と思った人も多いでしょう。見えないし、手でつかめない空気が、どうして“重さ”を持っているのか。

この章では、圧力と大気圧の基本を通して、その秘密を明らかにしていきます。

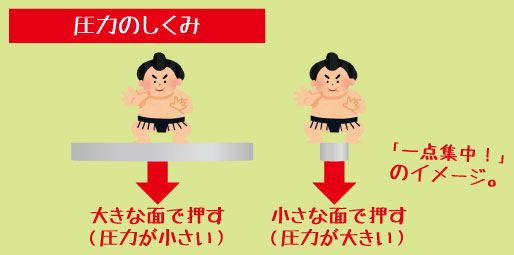

圧力とは?力が面にかかるしくみを理解しよう

まず押さえておきたいのが、「圧力(あつりょく)」という考え方です。圧力とは、「力が面にどのくらい強くかかっているか」を表すもの。

たとえば、画びょうのとがった先で押すと紙に穴が開きますが、指で同じ力を加えても穴は開きません。これは、力を受ける面積が小さいほど、圧力が大きくなるからです。

理科では、次の公式で表します。

圧力 = 力 ÷ 面積

この式からわかるように、同じ力でも面積が小さいと圧力は大きくなります。ハイヒールが地面に深く刺さるのに対し、スニーカーはほとんど沈まないのも同じ理由です。

空気にも重さがある!それが「大気圧」

次に、大気圧(たいきあつ)について見てみましょう。

地球のまわりには厚い空気の層(大気)があり、その空気にも重さがあります。この空気の重さが、地球の表面に向かって押している力——それが大気圧です。

驚くことに、私たちは普段から1平方センチメートルあたり約10ニュートン(1kgの力)の空気の重さに押されています。つまり、教科書1冊分くらいの重さが、あなたの肩や頭の上にもずっとかかっているのです。しかし、私たちが押しつぶされないのは、体の内側の空気(内圧)が外の空気の力とつり合っているからです。

真空実験とマグデブルクの半球

大気圧の力を実感できる有名な実験があります。それが「マグデブルクの半球」の実験です。

2つの金属の半球を合わせて中の空気を抜くと、外からの大気圧が押しつけて離れなくなります。昔、この実験では馬が左右から引っ張っても離れなかったほどです。

また、理科の授業でよく行う「お湯で温めたペットボトルを冷ます実験」も同じ原理です。中の空気が冷えて体積が小さくなると、外の大気圧がボトルを押しつぶします。

このように、空気の“見えない力”が、ものを動かすのです。

この2つを理解することが、次の章「気圧の変化で何が起こる?」を学ぶ基礎になります。

定期テストでは、

-

圧力の公式の使い方

-

面積が変わると圧力がどうなるか

-

大気圧の働きの具体例

がよく出題されます。まずは、「空気にも力がある」という事実をしっかり頭に入れておきましょう。

第2章 気圧の変化で何が起こる?

天気や吸盤のしくみを理解しよう

空気には重さがあることを学びましたが、実はその「空気の重さ(大気圧)」は、場所や条件によって変わります。この大気圧の変化を「気圧(きあつ)」と呼びます。気圧の違いがあるからこそ、私たちは「晴れ」や「雨」などの天気の変化を体験しているのです。

また、吸盤や注射器、真空パックなど、日常の道具にもこの気圧のしくみが活かされています。

吸盤はなぜくっつく?——身近にある大気圧の力

吸盤が壁にくっつくのは、大気圧の力のおかげです。吸盤の中の空気を押し出すと、内側の気圧が外より低くなります。

すると、外の大気圧が押しつける力のほうが大きくなり、吸盤がしっかり密着するのです。

注射器も同じ原理です。ピストンを引くと中の気圧が下がり、外から液体が押し込まれるように入ってきます。

また、真空パックの食品も、中の空気を抜くことで外側の大気圧が袋を強く押しつけ、密閉された状態を保っています。

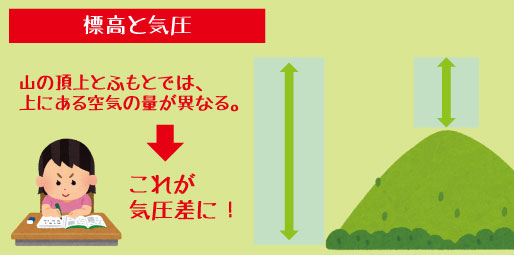

山の上では空気がうすい?——気圧と標高の関係

標高が高くなるほど、上にある空気の量が減ります。つまり、上から押さえる空気の重さが小さくなるため、気圧が下がるのです。

そのため、富士山の山頂ではポテトチップスの袋がパンパンにふくらむ現象が起こります。これは、袋の中の空気の圧力が一定のままなのに、外の気圧が低くなることで、内側の空気が袋を押し広げるからです。

同じ理由で、高い山ではお湯が100℃になる前に沸騰します。外の気圧が低いほど、水の中の分子が飛び出しやすくなる(気化しやすくなる)ためです。

気圧の変化は、天気や身の回りの道具に深く関係しています。

-

・高気圧では下降気流で晴れ

-

・低気圧では上昇気流で雲や雨

-

・吸盤や真空パックは大気圧の力を利用

-

・標高が高いほど気圧が下がる

定期テストでは、

-

「気圧と天気の関係」

-

「山頂でお湯が早く沸く理由」

- 「吸盤がくっつくしくみ」

といった応用問題が頻出です。気圧の変化は、ただの数値ではなく、空気の動きと天気をつなぐカギ。

次の章では、この気圧の変化と深く関係する「水蒸気」と「湿度」について学んでいきましょう。

第3章 水蒸気ってなに?

気体になった水の正体を見てみよう

寒い朝、息を「はぁ」と吐くと白く見えることがありますよね。「これが水蒸気?」と思う人も多いですが、実はそれは水蒸気ではありません。白く見えるのは、空気中で冷えて水の粒になった小さな水滴なのです。

では、本当の「水蒸気」とはどんなものなのでしょうか?

この章では、水が気体になるしくみと、テストでよく出る「蒸発」や「結露」の考え方を整理していきます。

水蒸気は見えない?——「湯気」とのちがいを知ろう

水蒸気とは、水が気体になった状態のことです。つまり、空気中にふくまれている「見えない水分」です。

一方、やかんから出る「湯気」や「雲」「息の白さ」は、実は水蒸気が冷やされて水の粒になったもの。この小さな水滴が光を反射して白く見えているのです。

✅ ポイント

水蒸気=見えない気体の水

湯気・雲=見える水滴

「見える=水蒸気」と思いこんで間違えるケースが、定期テストではよくあります。

蒸発と沸騰——どちらも“水が気体になる”

水が気体になるときのしくみには、蒸発と沸騰の2つがあります。

どちらも「液体の水が気体(水蒸気)に変わる」現象ですが、起こる条件がちがいます。

-

・蒸発:水の表面でゆっくり起こる(気温が低くても進む)

-

・沸騰:水全体が高温で一気に気体になる(100℃付近)

たとえば、洗濯物が乾くのは「蒸発」。やかんの中でブクブクと泡が出るのは「沸騰」です。

どちらも、水の分子が空気中へ飛び出していく現象なのです。

温度と分子の動き——なぜ温かいほど蒸発しやすい?

温度が高くなると、水の分子は激しく動くようになります。このとき、一部の分子が水の表面から空気中へ飛び出し、水蒸気になります。

つまり、温度が高いほど水分子の運動エネルギーが大きくなり、蒸発しやすくなるのです。

そのため、

-

・風通しがよく

-

・温度が高く

-

・空気が乾燥している

ほど、水は早く蒸発します。

定期テストでは、「どの条件で洗濯物が早く乾くか」や「コップの外に水滴ができる理由」などがよく出題されます。特に「水滴ができる=空気中の水蒸気が冷えて液体に変わる(凝結)」という点を押さえておきましょう。

水蒸気とは「目に見えない気体の水」であり、湯気や雲はそれが冷えてできた水滴です。蒸発と沸騰はどちらも“水が気体になる”現象ですが、起こる場所や条件が異なります。そして、温度が高くなるほど水分子の動きが活発になり、蒸発しやすくなります。

定期テストでは、

-

「湯気=水蒸気ではない」

-

「蒸発する条件」

-

「結露や水滴ができる理由」

といった問題が頻出。水の変化を“見た目”ではなく“分子の動き”として理解できるようになると、応用問題にも強くなります。

この第3章では、水の姿が変わる「気化と凝結」の基本を整理しました。次の第4章では、これらの変化をさらに深めて、湿度と飽和水蒸気量の関係をわかりやすく解説していきます。

第4章 湿度を理解するとテストがラクになる!

飽和水蒸気量と湿度の関係

雨の日はムシムシ、冬の朝はカラカラ。同じ空気なのに、どうしてこうも感じ方が違うのでしょう?

そのカギをにぎるのが「湿度」です。湿度を理解すると、天気の変化や雲ができる理由、テストでよく出る湿度計の問題までスッキリ整理できます。

この章では、「湿度ってなに?」という基本から、「飽和水蒸気量」や「湿度の公式」までをわかりやすく解説していきます。

湿度とは?——空気の中の“水の割合”を表す

空気の中には、目に見えない水蒸気がふくまれています。この水蒸気が“どれくらいの割合で入っているか”を示すのが湿度(しつど)です。

たとえば、同じ大きさのコップに「どれだけ水を入れられるか」をイメージしてください。

- そのコップの「満タン」が飽和水蒸気量で、

- 実際に入っている水の量が実際の水蒸気量です。

湿度とは、その「入っている割合」をパーセントで表したものです。

✅ 湿度の公式

湿度(%)=(実際の水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量)×100

飽和水蒸気量とは?——“空気のコップ”の大きさは温度で変わる

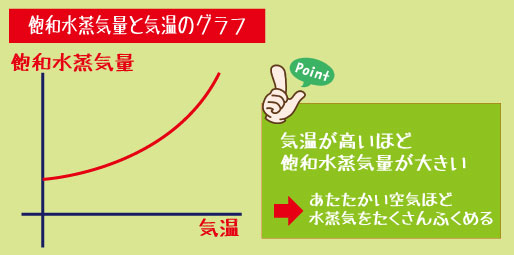

飽和水蒸気量とは、その温度で空気がふくむことができる水蒸気の最大量のことです。

ポイントは、「暖かい空気ほど多くの水蒸気をふくむことができる」という点です。なぜなら、気温が高いほど水分子が活発に動き、水としてではなく気体(=水蒸気)のままいられるからです。逆に、冷たい空気は水蒸気をあまりふくめず、すぐに水滴になってしまいます。

この関係は、グラフで覚えるのがコツ。気温が上がると飽和水蒸気量がグッと増える曲線は、テストにもよく出ます。

湿度が高い日・低い日の空気のようす

湿度が高いとき、空気の中にはすでに多くの水蒸気がふくまれています。そのため、汗が蒸発しにくくなり、体の熱が逃げません。結果、ムシムシと暑く感じるのです。

逆に、湿度が低いときは空気が乾いており、水蒸気をあまりふくんでいません。そのため、汗はすぐに蒸発して体が冷えやすく、カラカラに乾燥します。風邪やインフルエンザが流行りやすいのも、湿度が低い季節(冬)です。

✅ 湿度が高いとき:空気が湿ってムシムシ

✅ 湿度が低いとき:空気が乾いてカラカラ

テストで狙われる!湿度計の読み取りと計算問題

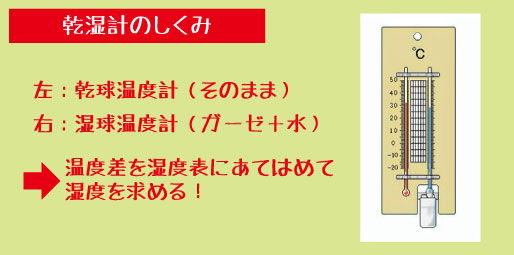

定期テストでよく出るのが、「湿度計(乾湿計)」の問題です。

2本の温度計を使い、乾球温度(普通の温度)と湿球温度(ぬれたガーゼで包んだ温度計)の差から湿度を求めます。

湿球温度は、水が蒸発するときに熱をうばうため、乾球温度より低くなります。温度差が大きいほどよく蒸発している(=湿度が低い)ということです。この温度差と表を照らし合わせて湿度を読む問題は、頻出中の頻出。

湿度とは、空気中にふくまれる水蒸気の割合。暖かい空気は多くの水蒸気をふくめる(=飽和水蒸気量が大きい)ため、気温が下がるとすぐに水滴ができやすくなります。

この関係を理解すると、「雲や雨の発生」や「結露」のしくみもスムーズに説明できるようになります。

🌟 テストポイント整理

湿度の公式を覚える(÷飽和水蒸気量 ×100)

あたたかい空気ほど多くの水蒸気をふくめる

乾湿計では温度差が大きいほど湿度が低い

湿度を数字だけでなく、「空気のコップにどれだけ水蒸気が入っているか」というイメージでとらえると、暗記よりも理解で解けるようになります。

次の第5章では、この湿度と深く関係する「露点」や「雲の発生」について、空気が冷やされるとどう変化するのかを見ていきます。

第5章 雲と雨はどうしてできる?

雲の発生の仕組み

晴れた空にふわりと浮かぶ雲や、雨の日に降るしずく。私たちは日常的に空の変化を目にしますが、雲や雨がどのようにしてできるのかは、理科の授業で習った「水蒸気」と「大気」の知識がカギになります。

水蒸気がどのように冷えて水滴になり、雲や雨として現れるのかを理解すれば、テストでもよく出る「露点」や「雲の形成」の問題もスッと解けるようになります。

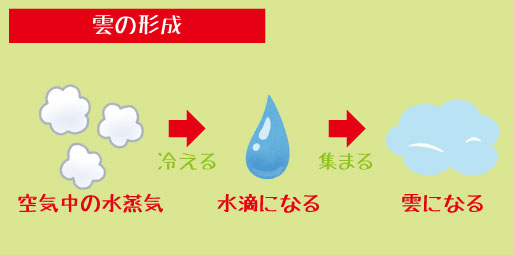

水蒸気が冷えるとどうなる?——雲の発生の仕組み

空気中の水蒸気は、気温が下がると凝結(ぎょうけつ)して水滴になります。この水滴がたくさん集まると、私たちが目で見る「雲」となります。

たとえば、朝の空気が冷えたときに霧が出るのも同じ現象です。空気が冷えて水蒸気が液体の水に変わると、湿度は100%となり、水滴ができるのです。

この点を理解しておくと、「露点とは何か」「結露のしくみ」は簡単に説明できます。

上昇気流と気圧——空気が上がると冷える理由

雲ができるもう一つのポイントは空気の上昇です。

暖かい空気は軽く、上昇気流となって上空へ向かいます。上に行くと気圧が下がるため、空気は膨張して温度が下がります。これにより、水蒸気が凝結して水滴となり、雲が形成されるのです。

この仕組みは、山の上で雲が発生しやすい理由ともつながります。上昇気流と気圧の関係を押さえることで、雲の発生のしくみを理論的に理解できます。

雨・雪・霧はどうやってできる?——水滴や氷の成長

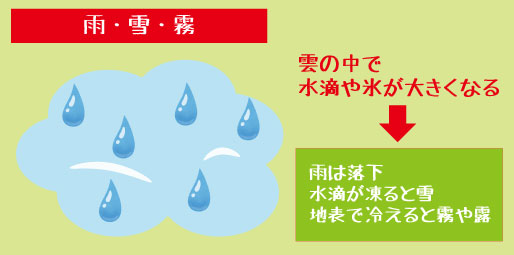

水滴や氷の粒が大きくなると、重力に耐えられなくなり地上に落ちます。これが雨や雪です。

-

雨:水滴が成長して落下

-

雪:空気が冷たいと水滴が氷の結晶となって落下

-

霧:地表付近で空気が冷えて凝結した微小な水滴

湿度が100%に達すると、空気中の水蒸気はこれ以上ふくまれず、結露や霧、露が発生します。

これが露点の考え方です。

雲や雨の発生は、単なる天気の変化ではなく、水蒸気の凝結と大気のはたらきによって起こります。

-

・水蒸気が冷えて水滴になる→雲の形成

-

・上昇気流で空気が冷える→凝結が促進される

-

・水滴や氷が成長→雨・雪・霧

定期テストでは、特に「露点と結露」「雲ができるしくみ」「雨・雪・霧の発生過程」がよく出題されます。上昇気流と気圧の変化、水蒸気の凝結というプロセスを整理しておけば、テストでも迷わず答えられます。

この章で、水蒸気が冷えて雲や雨になるプロセスを理解できました。次の第6章では、これまで学んだ圧力・大気圧・湿度・水蒸気の知識をまとめて、定期テスト対策の問題に強くなる方法を解説します。

第6章 テストに強くなる!

「圧力・気圧・湿度」まとめとよく出る問題パターン

これまで5章にわたって、圧力・大気圧・水蒸気・湿度・雲や雨の発生について学びました。

定期テストでは、公式の使い方や現象のしくみを理解しているかが問われます。

この章では、覚えておきたい公式とポイントを整理し、よく出る問題パターンを確認しましょう。

圧力・気圧・湿度の公式まとめ

まずは公式の整理です。

-

圧力

圧力(Pa)= 力(N) ÷ 面積(m²)

-

・面積が小さいほど圧力は大きくなることを覚えよう。

-

・単位に注意:1Pa = 1N/m²

-

湿度

湿度(%)=(実際の水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量)×100

-

・暖かい空気ほど多くの水蒸気をふくめることをイメージすると理解しやすい。

-

気圧と天気の関係

・高気圧 → 空気が下降 → 晴れ

・低気圧 → 空気が上昇 → 雲や雨

典型問題①:圧力の計算

問題例

10Nの力が、面積0.02m²にかかるときの圧力は?

圧力 = 力 ÷ 面積 = 10 ÷ 0.02 = 500Pa

注意点

-

単位を必ず揃える(Nとm²)

-

面積が小さくなるほど圧力は大きくなることを理解

典型問題②:湿度計の読み取り

乾球温度25℃、湿球温度20℃の場合、表を使って湿度を求める問題は定番です。

-

温度差が大きいほど蒸発が多く、湿度は低い

-

温度差が小さいほど湿度は高い

典型問題③:気圧と天気の関係

-

高気圧 → 晴れ

-

低気圧 → 雨や雲

-

山の上では気圧が低くなることも押さえる

テストでのポイント

-

雲ができるのは空気が上昇して冷えるから

-

湯気=水蒸気ではなく水滴であること

ミスしやすいポイント

-

1)湯気と水蒸気を混同しない

-

2)単位を揃えずに圧力を計算しない

-

3)暖かい空気ほど水蒸気を多く含めることを忘れない

テスト直前チェックリスト&確認クイズ

チェックリスト

-

圧力公式を覚えているか

-

湿度の計算方法がわかるか

-

高気圧・低気圧の天気の特徴を答えられるか

-

湯気と水蒸気の違いを説明できるか

確認クイズ(例)

-

1)5Nの力が0.01m²の面にかかるとき、圧力は?

-

2)乾球温度28℃、湿球温度24℃のとき湿度は高い?低い?

-

3)高気圧のとき、空気は上昇する?下降する?

圧力・気圧・湿度は、公式の計算だけでなく、空気や水蒸気の動きを理解することが重要です。典型問題を整理してテスト前にチェックすることで、暗記だけに頼らず理解したうえで解答できるようになります。

🌟 テスト必勝ポイント

圧力公式、湿度公式、気圧と天気の関係をセットで覚える

湯気と水蒸気の違いを常に意識

乾湿計の読み取りや雲・雨のしくみも理解

今回のコラムでは、私たちの身の回りで起こる空気や水の変化をテーマに、圧力・大気圧・水蒸気・湿度・雲や雨の仕組みを、中学理科の定期テスト向けにわかりやすく解説しました。

まず、第1章と第2章では、圧力と大気圧、そして気圧の変化について学びました。

圧力とは力が面に及ぼす作用であり、面積が小さいほど圧力は大きくなること、空気にも重さがあるため大気圧が存在することを理解しました。また、高気圧と低気圧の違いや、吸盤・注射器・真空パックなど日常生活での大気圧のはたらきも身近な例として確認しました。

第3章では、水蒸気とは何かに焦点をあてました。

水蒸気は目に見えない気体の水であり、湯気や雲は水滴であること、そして蒸発と沸騰の違いを理解しました。温度が高いほど水分子の運動が活発になり、蒸発が起こりやすくなることも押さえました。これにより、日常の現象や定期テストでよく出る「コップの外の水滴」問題も説明できるようになります。

第4章では、湿度と飽和水蒸気量の関係を学びました。

空気中の水蒸気の割合を表す湿度は、温度によって空気がふくむ水蒸気の量が変わるため、暖かい空気ほど多くの水蒸気を含めることができます。この理解は、乾湿計の読み取り問題や、ムシムシ・カラカラの体感の理由を考えるうえでとても重要です。

第5章では、雲や雨の発生メカニズムに進みました。

空気が上昇すると膨張して冷え、水蒸気が凝結して水滴になり、雲ができることを理解しました。さらに水滴や氷の粒が大きくなると雨や雪として降り、地表付近の冷えた空気では霧や露が発生することも押さえました。上昇気流や気圧の変化を理解すると、天気の変化の仕組みが論理的に説明できるようになります。

最後の第6章では、これまで学んだ圧力・気圧・湿度の公式や関係を整理し、典型的なテスト問題の解き方を確認しました。

圧力計算、湿度計の読み取り、気圧と天気の関係など、テストで頻出のパターンを押さえ、間違いやすいポイントも整理しました。理解と公式の両方をバランスよく確認することが、テストでの得点につながります。

これから中学理科を勉強する皆さんへ。

空気や水の変化は、一見難しそうに見えますが、身近な現象をイメージしながら学ぶととても理解しやすくなります。今回のコラムで学んだ内容をしっかり整理し、公式や仕組みを自分の言葉で説明できるようになることが、定期テストや応用問題に強くなる第一歩です。

焦らず、少しずつ理解を積み重ねていけば、空気や水の世界の面白さと理科の楽しさをしっかり味わえるはずです。自分の理解が深まるたびに、「なるほど!」という感覚を楽しみながら、テストに向けて自信を持って勉強を進めていきましょう。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 2,040人 に閲覧されています。

.jpg)

高気圧と低気圧——天気を決める空気の重さ

気圧が高いところを高気圧(こうきあつ)、低いところを低気圧(ていきあつ)といいます。

高気圧では、空気が地面に向かって押しつけられ、下降するので、空気中の水蒸気が凝結しにくく、晴れの天気になります。一方、低気圧では、空気が上昇して冷やされ、水蒸気が水滴に変わり、雲や雨が発生します。

つまり、天気は「空気の動き」と「気圧の違い」で決まるのです。