【中1理科】状態変化と密度をスッキリ理解!覚えておきたい公式と勉強のコツ

中学1年生の理科、最初のつまずきポイントは「状態変化」と「密度」

あなたのお子さんは、しっかり理解できていますか?

中1の理科では、初めて登場する概念や公式が多く、見た目と中身の違いを理解する“理科的な考え方”が求められます。

この記事では、状態変化・質量と体積・密度・理科公式の意味や勉強法を、5つの章に分けてわかりやすく解説します。

「理科が苦手になりかけているかも…」という生徒さんや保護者の方にとって、きっとヒントになる内容です。

目次

第1章:中1理科の最初のつまずきは「状態変化」と「質量・体積」の考え方

たとえば、氷(固体)を溶かして水(液体)にした場合。見た目も性質も変わりますが、質量(重さ)は変わりません。これは、物質の中にある「粒の数」が変わっていないからです。

理科ではこの考え方を「質量保存の法則」と呼びます。

つまり、どの状態でも“物質そのものの量”は変わらないのです。

このルールをしっかり押さえておくと、後の「密度」や「質量の計算」などでもスムーズに理解できるようになります。

一方で、体積は状態変化によって変化します。

水を加熱して水蒸気にすると、分子が活発に動いて体積が大きくなります。逆に冷やすと体積は小さくなります。

イメージでつかむことが理解のカギ

状態変化を理解するには、目に見えない変化をイメージで補うことが大切です。

たとえば、教科書の図をノートに写したり、固体・液体・気体の分子の動きをイラストにしたりすることで、変化の仕組みが頭に残りやすくなります。

「状態が変わっても、物質そのものは変わらない」「質量は変わらないが、体積は変わる」――この2つをしっかり区別できることが、中1理科の最初の関門を乗り越えるカギとなります。

第2章:「密度」ってなに?公式の意味を理解しよう

密度は「重さ」と「大きさ」の関係を表す

中1理科で登場する「密度」という言葉。

これは、ある物質がどれだけ“ぎゅっと”詰まっているかを表す値です。たとえば、同じ大きさの木と鉄があったとき、持ってみると鉄のほうがずっしりと重く感じます。

これは、鉄のほうが「同じ体積あたりにたくさんの質量がある」=密度が大きいということです。

密度は、「見た目が同じでも中身が違う」ことを数値で表せる便利な指標なのです。

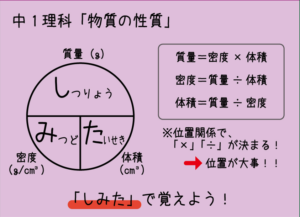

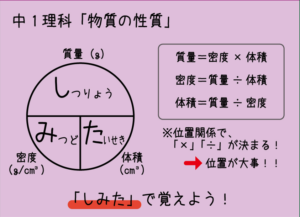

密度の公式

「 密度=質量 ÷ 体積 」

これは、「1cm³あたりに何gあるか」を示す公式です。たとえば、質量が200g、体積が100cm³の物体なら、密度は「200 ÷ 100 = 2(g/cm³)」となります。この公式は暗記するだけでなく、意味を理解することが大切です。「重さ ÷ 大きさ」で、“1の大きさあたりの重さ”を求めているというイメージを持ちましょう。

水より重い?軽い?=密度で比べる!

理科の授業でよく出てくる比較が、「水と比べて重いか軽いか」です。

水の密度は約1.0g/cm³と決まっているので、これより大きければ水に沈み、小さければ浮く、という性質があります。

たとえば、氷の密度は約0.9g/cm³なので水に浮かびます。一方で鉄の密度は7.8g/cm³ほどもあるので、水に沈みます。

このように、密度を使うことで、物質の性質やふるまいを比べることができるのです。

単位に注意!

gとkg、cm³とm³を正しく使おう

密度の問題では、単位のミスがよくある間違いポイントです。

たとえば、質量が「kg(キログラム)」で、体積が「cm³(立方センチメートル)」のままだと、計算ができません。

基本は「質量=g(グラム)」「体積=cm³」にそろえること。単位の変換も、正しく行えるように練習しておきましょう。

次の章では、この単元で覚えておきたい理科の公式まとめと、覚え方のコツについて紹介します。

第3章:よく出る理科公式まとめ&覚え方のポイント

中1理科で覚えておきたい基本公式

中学1年生の理科では、「状態変化」「密度」など、身のまわりの現象を数値で表すための公式が初めて登場します。

まずはこの時期にしっかり押さえておきたい、基本公式を確認しましょう。

この公式は、上記の図で覚えると便利です。上に「質量」、下の2つに「密度」と「体積」を置くことで、隠した部分が求めたい項目になります。

覚えるだけでなく「使える」ようになるこ

とが大切

公式を覚えるときにやりがちなのが、丸暗記で終わってしまうこと。ですが、理科では「公式を使ってどう考えるか」が問われます。

たとえば、「密度=質量÷体積」と覚えていても、「じゃあ密度が1.5g/cm³で、体積が20cm³のとき、質量は?」と聞かれると迷ってしまう生徒が多いです。

このとき、上記の公式図のように整理して考えられると、応用力が自然とついてくるのです。

単位に注意しよう!

理科公式では単位のそろえ方がとても大切です。たとえば:

-

「kg」を「g」に直す(1kg=1000g)

-

「m³」を「cm³」に直す(1m³=1000000cm³)

このような変換を忘れると、正しく計算していても答えが合わなくなってしまいます。問題に取り組むときは、まず単位がそろっているかを確認するクセをつけておきましょう。

練習問題で公式の「型」を体にしみ込ませる

公式は、見ているだけではなかなか身につきません。

解き方を理解したら、似たような問題を何問も解いて“型”を体で覚えるのがポイントです。「この問題は、どの公式を使えばいいか?」と自分で判断できるようになるまで繰り返すことが、理科の定着に大きくつながります。

次の章では、公式や計算だけでなく「中1理科を得意にするための勉強法のコツ」について解説します。

第4章:中1理科を得意にする勉強法のコツ

「イメージ × 言葉 × 公式」の3つをつなげよう

中1理科の学習では、「言葉(用語)」「公式(計算)」「現象のイメージ」の3つをバラバラに覚えてしまうことがよくあります。

しかし、理科はこの3つをセットで理解することが大切です。

たとえば「水が蒸発する=気体になる」という状態変化では、言葉だけを覚えるのではなく、「どんなときに起きる?」「体積や質量はどうなる?」とイメージと結びつけながら学ぶと、知識が定着しやすくなります。

「ただ用語を暗記する」「計算だけこなす」のではなく、それぞれを関連づけることで、“点”だった知識が“線”になり、理解が深まります。

図や表を活用して「見て理解する」

理科は、図やグラフ、表を使った視覚的な理解がとても重要です。

たとえば状態変化の図(固体→液体→気体の変化)や、密度の比較図などをノートに描くことで、頭の中で現象をイメージしやすくなります。

教科書や資料集の図をそのまま写すのも効果的ですが、自分なりにアレンジして書いてみると、より記憶に残りやすくなります。

「理科=図を描く教科」という意識を持つことで、勉強がぐっと分かりやすくなりますよ。

用語の暗記だけでなく、「なぜそうなるか」を考える

中学の理科では、ただ暗記するだけでは通用しない場面が増えてきます。

たとえば「水は100℃で沸騰する」という知識を覚えていても、「なぜ気体になると体積が増えるのか?」という問いに答えられなければ、応用問題でつまずいてしまいます。

理科の本質は、「なぜそうなるのか?」という仕組みや理由を考えることです。

知識だけでなく、それを支える“理解”を意識した学習にシフトすることで、自然と応用力がついてきます。

自分の言葉で説明できるようになると理解が深まる

勉強した内容を、家族や友達に「ちょっと聞いて!」と説明してみるのもおすすめです。

「密度ってね、同じ大きさでも中身が重いと大きいんだよ」と自分の言葉で言い換えることで、理解の浅い部分に気づくことができます。

インプットした知識をアウトプットする練習を取り入れることで、「わかっているつもり」から「本当にわかった」に変わっていきます。

第5章:苦手な人ほど見直してほしい!理科を楽しむヒント

「理科って難しい…」と感じるのは自然なこと

中1の理科では、「状態変化」「密度」「公式」など、初めて出会う概念や計算が次々と登場します。

「意味はなんとなくわかるけど、テストでは点が取れない」「計算問題が苦手」――そんな声は決して珍しくありません。

でも、それは“理解の仕方”や“勉強の順番”が合っていないだけ。苦手意識は、やり方を少し変えるだけでガラッと変わることがあります。

実生活の中に理科がある!

理科が身近なものだと感じられれば、勉強へのハードルはぐっと下がります。

たとえば、お風呂に入ったときの「水蒸気=気体への状態変化」、料理中に氷が解ける「固体→液体」、炭酸飲料の泡が出るのは「気体が溶けていた」から…。

私たちの生活の中には、理科で学ぶ現象があふれています。

「この前習ったこと、お風呂で見たかも!」「これって密度が関係してるのかな?」という発見が増えると、自然と理科への関心が高まり、理解も深まっていきます。

「わかった!」を増やすことで理科が面白くなる

理科は、「なるほど、そういうことか!」という瞬間が楽しい教科です。難しい内容でも、一度イメージでつかめると、一気にスムーズに理解できるようになります。特に公式を使った計算問題などは、「自分の力で答えを出せた」という達成感が自信につながります。

小さな「わかった!」を積み重ねることで、理科は「苦手な教科」から「得意な教科」へと変わっていくのです。

テスト対策だけじゃない、“考える力”を育てる科目

理科は、単に暗記や計算だけをする教科ではありません。

「なぜこうなるのか?」「どんな法則があるのか?」と、“観察する力”“推理する力”を育てる教科でもあります。

この力は、将来どんな分野に進んでも必要な“考える力”の土台になります。

理科を通して「わかるって面白い!」という体験ができれば、他の教科や学びへの姿勢にもきっと良い影響を与えてくれます。

でも、公式の意味を理解し、図やイメージで整理しながら学ぶことで、“考える力”が育ち、理科がどんどん楽しくなっていきます。

今回ご紹介した内容が、「理科っておもしろいかも」「もう一度しっかり復習してみよう」と思えるきっかけになれば幸いです。

小さな「わかった!」の積み重ねが、大きな自信と成績アップにつながります。

ぜひご家庭でも、理科の学びを楽しんでみてくださいね。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、ただの丸暗記ではなく、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。

まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

ーーーーーーーーーーーーーーーー

こちら各種SNSでも

情報配信中です。

参考にしてみてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

/

この記事は 3,714人 に閲覧されています。

.jpg)

固体・液体・気体って何が変わるの?

中学1年生の理科では、最初に「物質の状態変化」について学びます。氷が水に変わり、水が水蒸気になる――このような「固体・液体・気体」への変化を、まとめて「状態変化」といいます。

この単元のカギとなるのは、見た目や形が変わっても“中身(質量)は変わらない”という考え方です。しかし、これが直感と違うため、多くの生徒がここでつまずきます。

「蒸発したら軽くなるんじゃないの?」「体積が変わったら重さも変わるのでは?」と感じてしまうのは自然なこと。だからこそ、この単元では**“変わるもの”と“変わらないもの”の区別を理解することが重要**なのです。