【中学理科】細胞分裂・染色体・DNAをわかりやすく解説!テストで差がつくポイントまとめ

目次

中学理科「細胞分裂」テスト対策コラム

中学理科のなかでも、「細胞分裂」は苦手と感じる生徒が多い分野のひとつです。細胞、核、染色体、遺伝子、DNAなど、聞き慣れない専門用語がたくさん出てくるうえに、それぞれの関係性が分かりにくく、

「テストに出るのは分かってるけど、覚えきれない…」

という声をよく耳にします。

でも、じつはこの単元、図や流れでイメージできるようになると、グンと理解が進みます!特に、染色体とDNAの関係や、体細胞分裂のステップは、しっかり整理すれば暗記に頼らずスッキリ覚えられます。理解してしまえば、テストでも得点源に変わるおいしい単元です。

今回のコラムでは、細胞の基本から始まり、体細胞分裂のしくみ、染色体・遺伝子・DNAの違いまで、中学生にもわかりやすく、図や表を交えて整理していきます。また、テストによく出るポイントや、チェック問題も取り入れて、理解を深めるサポートも行います。

さらに、個別指導塾としての視点から、どんな学習アプローチが効果的かについてもアドバイスを交えながら解説していきます。苦手意識を克服し、理科を得点源にしたい中学生や、わが子の勉強をサポートしたい保護者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

このページを読み終えるころには、

「細胞分裂ってそういうことだったのか!」

と自信をもって言えるはずです。

第1章:細胞ってなに?

体の基本単位をおさらいしよう!

みなさんの体は、一体何でできているのでしょうか?骨?血?筋肉?――もちろん正解ですが、実はそのすべてに共通している“もっと小さな単位”があるんです。それが「細胞(さいぼう)」です。

私たちの体は約60兆個もの細胞でできていて、目には見えないけれど、それぞれが働きながら体全体を支えています。つまり、細胞は体をつくる「最小の単位」なんですね。

この章では、まずは細胞の基本構造と、それに関わる重要なキーワード「核」「染色体」について整理していきましょう。

細胞とは?ーー体の「パーツ工場」

細胞は、まるで工場のようにさまざまな働きをしています。栄養をとりこみ、不要なものを出し、エネルギーをつくり、時には分裂して数を増やす。体を成り立たせるために、それぞれの細胞が自分の役割を果たしているのです。

細胞は1個ずつでも生きている「生き物」で、植物でも動物でも、人間でも、すべての生物が細胞からできています。たとえば、皮ふの細胞、筋肉の細胞、血液の細胞など、体のどの部分にも必ず細胞があります。

細胞の中にある「核(かく)」とは?

では、細胞の中には何があるのでしょう?その中心にあるのが、「核(かく)」です。

核は、細胞の“司令塔”のような役割を持っています。何をつくるのか、いつ分裂するのか、どう働くのか――細胞の動きをコントロールするための情報がすべて詰まっているのが「核」です。

この核の中には、さらに大切な「染色体(せんしょくたい)」という構造が入っています。テストにもよく出るポイントなので、次で詳しく見ていきましょう。

染色体には「設計図」がつまっている!

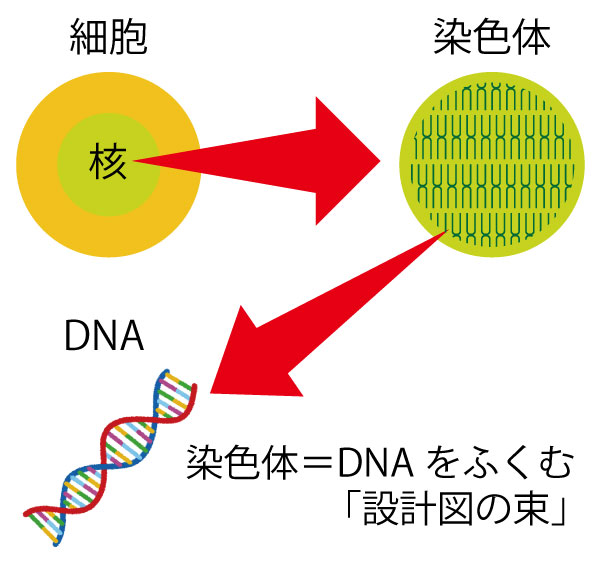

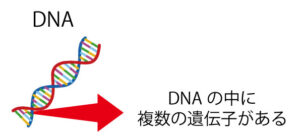

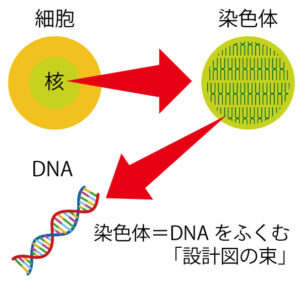

染色体は、核の中にある糸のような構造で、染色液でよく染まることから「染色体」と呼ばれています。この染色体の中に入っているのが「DNA(ディーエヌエー)」と呼ばれる物質です。

DNAは、髪の毛の色や背の高さ、血液型など、体の特徴を決める「遺伝子(いでんし)」の正体です。つまり、染色体=DNA(=遺伝子)をふくむ“設計図の束”と考えると分かりやすいですね。

細胞・核・染色体の関係をおさえよう!

ここまでをまとめると、こうなります。

- 人の体は、目に見えないほど小さな「細胞」でできている

- 細胞の中にある「核」が、細胞の働きをコントロールする

- 核の中の「染色体」に、DNA=遺伝子という体の設計図がある

この「細胞→核→染色体→DNA(遺伝子)」の関係は、理科のテストでもよく出る超重要ポイントです。

次章では、そんな細胞がどうやって数を増やしていくのか

――「体細胞分裂」の仕組みについて、詳しく見ていきましょう!

第2章:体細胞分裂とは?

なぜ分裂するの?

第1章では、私たちの体がたくさんの細胞でできていることを学びました。では、この細胞はどうやって数が増えていくのでしょうか?

答えは「分裂(ぶんれつ)」です。細胞は自分のコピーを作るようにして、1つが2つに分かれることで数を増やしています。このしくみを「体細胞分裂(たいさいぼうぶんれつ)」といいます。

体細胞分裂は、生き物が大きく成長したり、けがを治したりするために必要不可欠なはたらきです。

この章では、体細胞分裂について、その目的や仕組みをくわしく見ていきましょう!

体細胞分裂の目的とは?

体細胞分裂の目的は大きく分けて2つあります。

1つ目は、「成長のため」。赤ちゃんが子どもへ、子どもが大人へと体が大きくなるとき、細胞の数がどんどん増えていきます。これは体細胞分裂のおかげです。

2つ目は、「けがの修復のため」。すり傷が自然に治るのも、血が止まってかさぶたになるのも、体細胞が分裂して新しい細胞を生み出しているからです。

このように、体細胞分裂は生命を維持するための重要なしくみなのです。

体細胞と生殖細胞のちがいは?

ここでよく混同されやすいのが、「生殖細胞(せいしょくさいぼう)」とのちがいです。体細胞は体を作る細胞のことで、皮ふや骨、筋肉、血液など、ほとんどの細胞がこれにあたります。

一方、生殖細胞は、子どもをつくるときに関わる「卵子」や「精子」のことです。分裂のしかたや染色体の数も異なるため、テストでは「体細胞分裂」と「生殖細胞分裂(減数分裂)」をしっかり区別して覚えることが大切です。

今回のテーマは「体細胞分裂」なので、生殖細胞については軽く押さえておけばOKです。

体細胞分裂で何が起こる?

体細胞分裂では、1つの細胞が2つに分かれるわけですが、ただ割れるだけではありません。

まず、細胞の中の「核」が分かれます。核の中にある染色体があらかじめコピーされて、同じ情報をもつ染色体が2つに分かれるのです。そのあと、細胞の本体も2つに分かれて、それぞれに同じ染色体を持った細胞ができます。

つまり、体細胞分裂の目的は、「まったく同じ遺伝情報をもつ細胞をつくること」。こうして分裂をくり返すことで、成長や修復が行われているのです。

体細胞分裂は命をつなぐしくみ!

体細胞分裂は、生き物にとって欠かせない大切なしくみです。

- 成長やけがの修復のために、細胞が分裂して増えていく

- 分裂の際には、核の中の染色体がコピーされ、同じ情報を持った細胞ができる

- 生殖細胞とは目的もしくみもちがうので、しっかり区別しておこう!

次章では、この体細胞分裂がどうやって進んでいくのか、

ステップごとの流れをわかりやすく解説していきます。

ここをしっかり理解しておくと、テストでも点を取りやすくなりますよ!

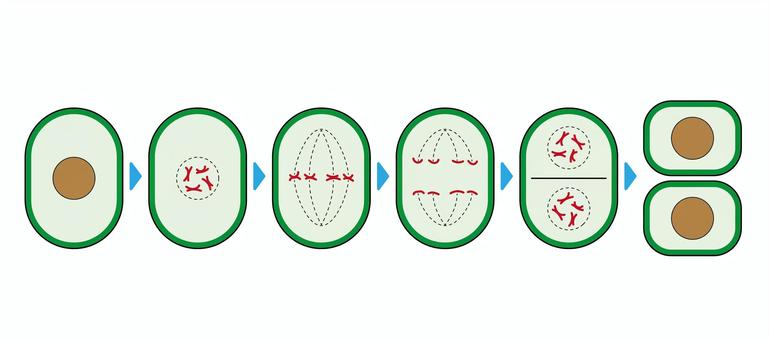

第3章:分裂の流れをステップで確認!

テストに出やすい順番整理

体細胞分裂の仕組みをしっかり理解するには、「分裂の流れ」を正しく覚えることが大切です。ただなんとなく「細胞が2つに分かれるんでしょ?」と思っているだけでは、テストの図や記述問題でひっかかってしまいます。

じつは、細胞分裂はいくつかのステップを順番に進んでいくしくみになっています。核の中で起きる変化や、染色体の動きがどうなっているかをイメージできれば、テストでもバッチリ対応できますよ!

この章では、体細胞分裂のステップを図や表とあわせてわかりやすく整理していきます。

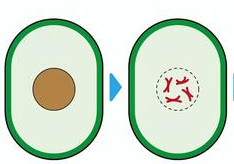

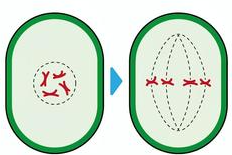

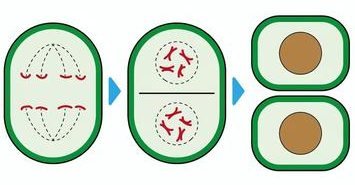

ステップ① 染色体がふえる(複製)

まず最初に起こるのが、「染色体の複製(コピー)」です。

細胞分裂の前には、細胞の核の中にある染色体がまったく同じ内容のコピーを作ります。これは、分裂したあとも2つの細胞に同じ情報を受け渡すために必要な準備です。

この時点では、見た目には細胞は変わっていませんが、内部では分裂の準備が始まっていると考えましょう。

ステップ② 染色体が真ん中に並ぶ

次に、複製された染色体が細胞の中央にきれいに並びます。これを「赤道面(せきどうめん)に並ぶ」と表現することもあります。

この並び方はテストでもよく問われるポイントです。「染色体が中央に一列に並んでいる状態」が出題されたら、このステップだと判断しましょう。

ここでしっかり並んでおくことで、次の「分かれる」動きがスムーズにいくのです。

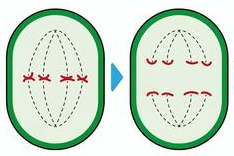

ステップ③ 染色体が引っぱられて分かれる

中央に並んだ染色体は、次に左右に引っぱられて、両端へと移動します。この動きが「核分裂」の中心です。

このとき、複製された染色体がきれいに分かれることで、2つの核に同じ情報の染色体が受け渡されることになります。ここで情報がズレると、細胞が正しく働けなくなってしまうので、とても重要なステップです。

ステップ④ 細胞全体が2つに分かれる

最後に、核だけでなく細胞そのものが2つに分かれて、完全に新しい2つの細胞ができあがります。

これで1つの細胞が、同じ遺伝情報を持つ2つの細胞へと分裂完了!これが体細胞分裂の一連の流れです。

順番を理解してテストに強くなる!

体細胞分裂のステップは、順番を覚えることがカギです。

- 染色体がコピー(複製)される

- 染色体が細胞の中央に並ぶ

- 染色体が左右に引っぱられて分かれる

- 細胞全体が2つに分かれて分裂完了!

この流れを図でイメージしながら覚えると、テストの図表問題や並びかえ問題にも対応できます。

次章では、こうした「染色体・DNA・遺伝子」について、

それぞれの違いや関係性を詳しく解説していきます。

よく混同されがちな用語なので、しっかり整理して得点源にしていきましょう!

第4章:染色体とは?

遺伝子やDNAとのちがいをスッキリ整理!

理科のテストでよく混同されるのが、「染色体」「DNA」「遺伝子」の3つの用語です。

言葉も似ていて、どれも細胞の中にある…となると、頭がこんがらがってしまいますよね。

でも安心してください。この3つは“入れ子構造”で関係していて、イメージで理解すればスッキリ整理できます!

この章では、それぞれの役割や違いを図やたとえ話を交えて説明していきます。

「DNA」は体の“設計図”

DNAは、「デオキシリボ核酸」という物質の略称で、私たちの体のつくり方を決める情報が書きこまれています。

たとえば、髪の毛の色、身長、血液型など、さまざまな特徴を決めているのがDNAです。

この情報が、すべてA・T・G・Cという4つの文字の組み合わせで書かれているというのもポイント。まるで、文字で書かれた「レシピ本」や「設計図」みたいですね。

「遺伝子」はDNAの中の“必要なページ”

では、「遺伝子」はどこにあるのでしょう?

実は、遺伝子はDNAの中の一部なんです。DNA全体の中に、目の色を決める部分、血液型を決める部分など、意味のある情報のまとまりが“遺伝子”になります。

たとえば、「DNA=レシピ本」だとすると、その中の1ページが「カレーのレシピ」=“カレー遺伝子”という感じ。つまり、DNAという本の中に、遺伝子というページがいくつもあるというイメージです。

■ チェック!ここで一問クイズ

A. 染色体 B. DNA C. 遺伝子

▶ ▶ ▶ 正解は…C. 遺伝子!

遺伝子は、DNAの中にある「設計情報のまとまり」でしたね。

3つの関係性を整理して覚えよう!

ここまでのポイントをもう一度整理しておきましょう。

- 染色体=DNAがまとまった束(収納袋)

- DNA=体の情報が書かれた設計図

- 遺伝子=DNAの中の、体の特徴を決める情報のまとまり

用語の違いをしっかり理解しておけば、記号問題だけでなく記述問題にも対応できますよ!

次章では、テストでよく問われる細胞分裂のポイントを

クイズ形式でおさらいしていきましょう。

第5章:よく出る!

細胞分裂のチェック問題にチャレンジ!

ここまで、細胞・核・染色体・DNA・体細胞分裂の流れについて学んできましたね。

でも、「わかったつもり」になっているだけでは、テストで得点に結びつきません。

そこでこの章では、定期テストでよく出る形式のチェック問題にチャレンジしながら、理解を深めていきましょう!すぐ下に答えと解説もついているので、まちがっても大丈夫!

問題①:用語の理解

Q1. 次のうち、「体の設計図が書かれた物質」はどれ?

A. 細胞 B. 染色体 C. DNA D. 遺伝子

▶答え:C. DNA

DNAは、細胞の核の中にある染色体の中にふくまれている物質で、体の特徴を決める「設計図」のようなものです。

問題②:構造の順番

Q2. 次の語を「大きい順」に並べかえなさい。

【核・DNA・細胞・染色体】

▶答え:細胞 → 核 → 染色体 → DNA

細胞の中に核があり、その中に染色体、さらにその中にDNAがふくまれています。図とセットで覚えると◎!

問題③:体細胞分裂の流れ

Q3. 次の文を正しい順番に並べかえなさい。

- ① 染色体が中央に並ぶ

- ② 染色体がコピーされる

- ③ 細胞が2つに分かれる

- ④ 染色体が両端へ引っぱられる

▶答え:② → ① → ④ → ③

分裂の順番は、覚えてしまえばテストで得点しやすい重要ポイント!

問題④:ひっかけ注意!

Q4. 次のうち、「体細胞分裂」ではないものはどれ?

- A. 赤ちゃんが大人になる

- B. 傷口がふさがる

- C. 子どもが親に似る

- D. 皮ふが入れかわる

▶答え:C. 子どもが親に似る

これは生殖細胞のはたらき=遺伝によるもの。体細胞分裂ではありません。ひっかけ問題に注意!

苦手をつぶして得点源に!

チェック問題を解いてみて、自信のある問題・あいまいな問題がハッキリしてきたのではないでしょうか?体細胞分裂の単元は、知識問題だけでなく図や並びかえなど多様な出題形式があるのが特徴です。

でも逆にいえば、ポイントをおさえておけば、出題パターンが読みやすい単元でもあります。この章で間違えたところは、次のテストまでに復習しておきましょう!

次は、ここまでの内容を総まとめし、

テストに向けての学習ポイントや対策のコツもご紹介していきます。

第6章:テストや入試で差がつく!

細胞分裂の勉強法&対策のコツ

細胞分裂の単元は、用語も多く内容も少し難しいため、「とりあえず暗記すればいい」と思っている人も多いかもしれません。

ですが、定期テストや入試では「用語の意味」「流れの理解」「図の読み取り」など、知識の活用力も問われるのがこの単元の特徴です。

つまり、「なんとなく覚えている」では得点につながらないのが細胞分裂なのです。

この章では、苦手を克服し、確実に得点源に変えるための勉強法を紹介していきます!

「図を描いて説明できる」がゴール!

細胞分裂の仕組みは、言葉で覚えるだけでは頭に残りにくいもの。そこでおすすめなのが、ノートに図を描きながら自分の言葉で説明する練習です。

たとえば…

- 「細胞→核→染色体→DNA」の関係を図にしてまとめる

- 分裂の4ステップをイラスト化して、それぞれに一言説明を入れる

- 「DNAの中に遺伝子がある」と、構造を自分なりに表現する

こうしたアウトプットの習慣が、「理解」と「記憶」の両方を強化してくれます。

用語は「関係性」でセットで覚える!

「染色体・DNA・遺伝子」「体細胞分裂・生殖細胞分裂」「核と細胞」など、似たような用語が多いのもこの単元の特徴。バラバラに覚えようとせず、セットで関係性ごと覚えるとミスが減ります。

おすすめは、「表にして比較」する方法。

- ・用語 → どこにある? → 働き

- ・染色体 → 核の中 → DNAが束になったもの

- ・DNA → 染色体の中 → 体の設計図

- ・遺伝子 → DNAの一部 → 特定の特徴を決める情報

入試では「読解力」も問われる!

入試問題になると、「細胞分裂の流れを読み取って説明する」問題や、「図を見て、分裂後の細胞の特徴を答えなさい」といった思考型の出題が増えます。

だからこそ、ふだんから以下のような練習が効果的です。

- 図を見ながら、「これは分裂のどの段階か?」と自分に問いかけてみる

- 用語だけでなく、「なぜそうなるのか?」を説明できるようにする

- 解説付き問題集で“解き方のパターン”を身につける

特に「情報を整理して説明する力」は、理科だけでなく他教科にも通じる力になります。

勉強のしかたで“得点源”に変えられる!

細胞分裂の単元は、一見むずかしそうに見えますが、出題パターンが限られている分、対策しやすい分野でもあります。

- 図や表で視覚的に理解する

- 用語は関係性でまとめて覚える

- 説明する練習やアウトプットを取り入れる

この3つを意識することで、苦手意識がなくなり、テストでも確実に点が取れるようになります!

細胞分裂をおさえれば、理科がグッと伸びる!

ここまで「細胞分裂」という中学理科の重要単元について、流れや用語、勉強のコツまで詳しく解説してきました。

細胞分裂のしくみを知ることで、私たちの体の成り立ちや命のつながりについて考えるきっかけにもなります。単なるテスト勉強を超えて、「なぜ学ぶのか?」という問いに立ち返ることができるのも、この単元の魅力です。

実際、定期テストや入試では、細胞分裂は頻出かつ差がつきやすいポイントです。逆に言えば、ここをおさえれば理科全体の得点アップにもつながります。暗記だけで終わらせず、「理解→整理→活用」のサイクルをつくることが成功のカギです。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 1,248人 に閲覧されています。

.jpg)

「染色体」はDNAがまとまった“束”

染色体は、細胞の核の中にある、ひものような構造です。名前の由来は、染色液で染まりやすいことから「染色体(せんしょくたい)」と呼ばれています。

この染色体の正体は、DNAという物質がクルクルと巻きついてできた束なんです。

つまり、DNAが収納された「ケース」や「収納袋」のようなものが染色体なんですね。