鎌倉時代の流れを徹底解説!(後半)ー定期テスト・高校入試に出る重要ポイントと勉強法ー

「鎌倉時代」と聞くと、源頼朝が幕府を開いたことや、御恩と奉公の関係を思い出す人も多いでしょう。でも、鎌倉時代の“後半”になると、ただの政治の話だけではなく、新しい仏教の誕生や文化の発展、そして元寇(げんこう)という日本最大の危機など、テストでも入試でも重要な出来事が目白押しです。

前半の内容はこちら

→「鎌倉時代の流れを徹底解説!(前半)ー定期テスト・高校入試に出る重要ポイントと勉強法ー」

前半で学んだ「武士の政治のしくみ」から、時代は少しずつ変わりはじめます。御家人たちの間に広がる不満、そして心のよりどころを求める人々――。

そんな時代背景の中で、法然・親鸞・日蓮・道元など、のちに日本文化に大きな影響を与える“新しい仏教”が生まれました。さらに、武士の力強さを感じる鎌倉文化も花開きます。

そして、この時代最大の事件「元寇(文永の役・弘安の役)」。外国からの大軍を相手に、日本の武士たちはどう戦ったのか? なぜそれが幕府の衰えにつながったのか?

鎌倉時代を学ぶうえで、この“元寇の影響”を正しく理解できるかどうかが、入試レベルの分かれ目になります。

このコラムでは、鎌倉時代の後半を6章に分けて、

👉「社会の変化」

👉「文化や宗教の発展」

👉「政治の崩れと次の時代への流れ」

を順に整理しながら、定期テスト・入試によく出るポイントを徹底解説します。

また、最後の章では「どうやって覚えたらいいか」「どんな問題が出やすいか」など、実践的な勉強法も紹介します。

前回の(前半)とあわせて読めば、鎌倉時代の流れが“まるごと”理解できるはずです。

第1章 鎌倉時代の後半とは?

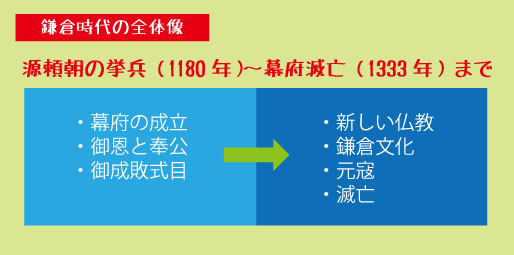

源頼朝が鎌倉幕府を開いてからおよそ100年。日本は大きな転換期を迎えます。鎌倉時代の後半は、「武士の力が安定してきた時代」であると同時に、「外からの脅威と内側の不満が爆発した時代」でもありました。

この章では、鎌倉時代の後半を理解するためのキーワードである「執権政治」「御成敗式目」「元寇」「幕府の滅亡」などの流れを整理しながら、次の章以降で登場する“新しい仏教”や“鎌倉文化”がどのように花開いたのかをつかみましょう。

外からの脅威「元寇」

鎌倉時代の後半を語る上で欠かせないのが「元寇(げんこう)」です。中国大陸を支配したフビライ・ハン(元)が日本に2度も攻めてきた事件で、1回目を「文永の役(ぶんえいのえき)」、2回目を「弘安の役(こうあんのえき)」といいます。

日本は鎌倉武士の奮戦と“神風”と呼ばれる暴風によって守られましたが、この戦いは幕府にとって大きな負担となりました。

なぜなら、戦いの後に恩賞(ほうび)を与える土地が不足したからです。これが後の幕府の弱体化につながります。

鎌倉幕府の滅亡

元寇後、武士の不満はしだいに高まり、地方では幕府の支配がゆるみ始めます。

そんな中、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)が「自分の手で政治を行いたい」として幕府を倒そうと立ち上がりました。この動きに協力したのが、のちに「建武の新政」で活躍する足利尊氏(あしかがたかうじ)です。

1333年、鎌倉幕府はついに滅亡し、約140年続いた武家政権に幕が下ろされました。

鎌倉時代の後半は、外敵の襲来や政治の不安定化をきっかけに、幕府の力が弱まっていった時期です。

しかしその一方で、武士の自覚や新しい価値観、そして後に日本の文化や宗教を形づくる“土台”が生まれた時代でもあります。

次章では、そんな社会の混乱の中で人々の心を支えた「新しい仏教」の広がりを見ていきましょう。

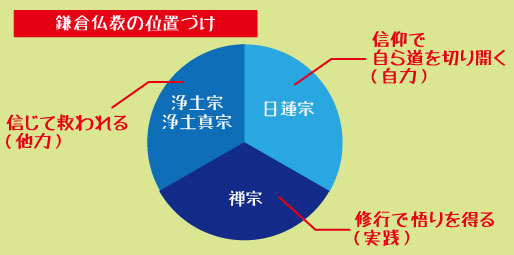

第2章 新しい仏教の広がり

鎌倉時代の後半、日本社会は大きく揺れ動いていました。政治は不安定になり、戦乱や天災が相次ぎ、人々の生活は不安に満ちていました。そんな時代、人々が求めたのは「救い」でした。

この中で生まれたのが、庶民にもわかりやすく、実践しやすい「新しい仏教(鎌倉仏教)」です。それまでの仏教は、主に貴族や僧侶のためのものでしたが、鎌倉時代には「だれでも救われる」ことを説く宗派が次々に登場しました。

ここでは、代表的な6つの宗派とその開祖・教えを整理していきましょう。

「念仏」で救われる!浄土宗・浄土真宗

まず登場したのが、「阿弥陀仏(あみだぶつ)」を信じ、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱えることで救われると説いた宗派です。

開祖の法然(ほうねん)が広めたのが浄土宗。

その弟子である親鸞(しんらん)は、「念仏をとなえる心(信じる心)こそ大切」とし、浄土真宗を開きました。

どちらの教えも「努力よりも信じること」を重視し、身分の低い人々にも受け入れられました。

「南無妙法蓮華経」!日蓮宗の信念

続いて登場したのが、日蓮(にちれん)による日蓮宗(法華宗)です。

日蓮は「法華経(ほけきょう)」こそが仏の正しい教えだと考え、「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」と唱えることを勧めました。彼は幕府の政治や他の宗派を厳しく批判し、流罪にもなりましたが、その強い信念は多くの人々を引きつけました。

日蓮宗は、社会の混乱の中でも「自分の信仰を貫く」姿勢を教え、人々に生きる力を与えたのです。

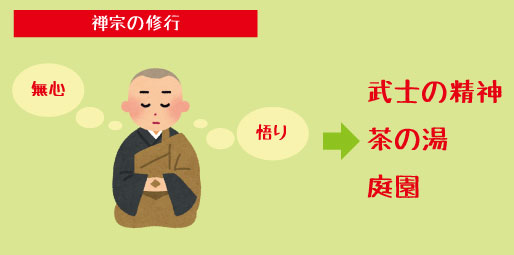

「禅」で心をみがく!臨済宗と曹洞宗

武士の間で広まったのが「禅宗」です。禅宗では、仏にすがるよりも「自分自身の力で悟りを開く」ことを大切にします。

臨済宗(りんざいしゅう)を開いたのは栄西(えいさい)で、「座禅(ざぜん)」によって心を落ち着け、悟りを求める修行を説きました。

また、道元(どうげん)は曹洞宗(そうとうしゅう)を開き、「ただひたすらに座る」こと(只管打坐/しかんたざ)を重んじました。この「禅の精神」は、のちに茶道や武士の生き方にも大きく影響します。

すべての人を救う!時宗の教え

最後に紹介するのは時宗(じしゅう)で、開祖は一遍(いっぺん)。一遍は「踊念仏(おどりねんぶつ)」で全国を旅し、人々に「念仏をとなえれば、だれでも救われる」と説きました。彼の教えは身分を問わず、明るく楽しく仏教にふれることができる点で、多くの庶民に受け入れられました。

鎌倉時代の新しい仏教は、どれも「混乱の時代に生きる人々の不安を救おう」という願いから生まれました。信じる力を説くもの、修行を重んじるもの、信念を貫くもの――それぞれの宗派が異なる形で“心のよりどころ”を示したのです。

このような多様な宗教観は、次第に「文化」としても広がりを見せ、鎌倉らしい芸術や文学を生み出す基盤となっていきます。

第3章 鎌倉文化の特徴

鎌倉時代の文化は、平安時代の貴族文化とは大きく異なります。

武士の台頭により、権力の中心は京都の貴族から鎌倉の武士へと移り、文化も武士の価値観を反映したものに変化しました。この時代の文化は「実用的で写実的」「精神的な深みを重視する」といった特徴があり、武士や庶民の生活に根ざした文化が発展しました。

ここでは、文学・絵画・建築・工芸の4つの分野に分けて、鎌倉文化の特徴を詳しく見ていきましょう。

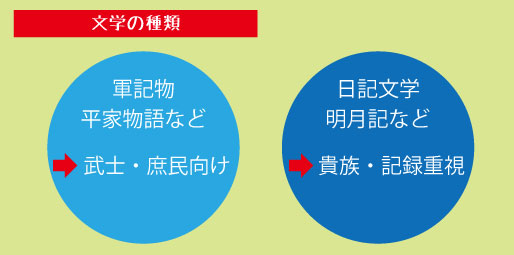

文学の変化:軍記物と日記文学

鎌倉時代には、戦乱の影響で武士の活動や戦いを描く文学が生まれました。

特に有名なのが『平家物語』です。

-

平家の栄華と滅亡を描いた軍記物で、武士の生き方や無常観(ものごとの盛衰は常に移り変わること)を表現しています。

-

語り口は平易で、庶民にも理解しやすく、琵琶法師によって語られました。

また、貴族の伝統的な日記文学も続きます。

-

鎌倉時代では、『明月記』(藤原定家)などの実録日記があり、政治・社会の記録として重要です。

-

文章は簡潔で客観的、戦乱の世の中での現実を記録する役割を持ちます。

仏教美術と写実的絵画

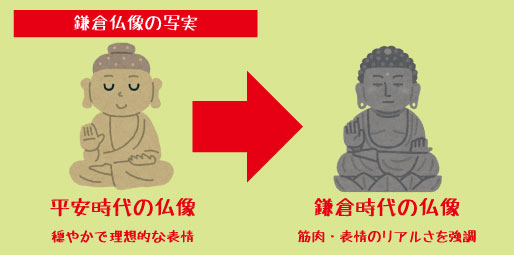

鎌倉文化の美術は、武士や庶民の信仰心に応えるものとして発展しました。

-

仏像:運慶・快慶などの仏師が写実的で力強い仏像を制作。

-

鎌倉時代の仏像は表情や筋肉の動きまでリアルに表現され、信仰心を引き立てます。

-

-

絵画:肖像画や仏教絵巻に写実性が増し、人物や動物、風景が生き生きと描かれるようになりました。

-

例:『平家納経』などの装飾や絵巻物

-

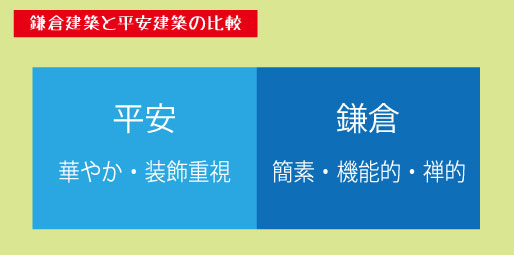

建築・工芸:武士向けの実用美

鎌倉時代の建築は、簡素で実用的な武士向けに変化しました。

-

寺院建築では、禅宗寺院(建長寺・円覚寺など)が代表的。

-

庭園や堂宇は禅の精神を反映し、静寂・簡潔・自然調和が重視されます。

-

-

工芸品も、実用性を兼ねた美しさが特徴。

-

鎌倉仏教の広がりに伴い、経典装飾や法具が精巧に作られるようになりました。

-

庶民の文化と教育の広がり

鎌倉時代には、庶民も文化に触れる機会が増えました。

-

寺院は信仰の場であると同時に、教育や文化活動の場でもあります。

-

浄土宗・時宗の教えを通じ、文字を学ぶ庶民も増えました。

-

庶民向けの絵巻や仏教物語は、宗教理解と読み書き教育の一助となりました。

鎌倉文化は、武士・庶民の価値観を反映し、写実性・実用性・精神性を重視したのが特徴です。

文学では戦いや日常を描き、美術ではリアルな表現が生まれ、建築や工芸も簡素で機能的になりました。さらに、庶民への教育や文化の広がりも見られ、これらの特徴が後の日本文化にも大きな影響を与えています。

次章では、この文化の背景となった平家物語などの軍記物について、さらに詳しく解説していきます。

第4章 元寇と日本の防衛戦

鎌倉時代後半、日本は外部からの大きな脅威に直面しました。それが、モンゴル帝国による元寇(げんこう)です。1274年の文永の役、1281年の弘安の役という二度にわたる侵攻で、日本は未曾有の防衛戦を強いられました。

元寇は単なる戦争ではなく、鎌倉幕府の政治や軍事体制、さらには日本社会全体に影響を与えた重大事件です。

ここでは、元を建国したフビライハンの狙い、日本側の防衛戦の詳細、そして元寇が鎌倉幕府に与えた影響を詳しく解説します。

フビライハンと元の日本侵攻

モンゴル帝国を率いたフビライハンは、中国の南宋を滅ぼして元を建国しました。

-

中国全土を支配した元は、東アジアの制圧を目指しました。

-

日本征服は、朝鮮半島を通じての東方進出の一環であり、日本の服属を要求しました。

-

しかし、鎌倉幕府はこれを拒否。結果、元は軍事力での制圧を決意します。

文永の役と弘安の役の防衛戦

文永の役(1274年)

-

元軍は対馬・壱岐を経て九州北部に上陸。

-

日本側は御家人たちを動員して迎撃。

-

元軍は補給の問題や日本の抵抗、そして嵐(神風)の影響で撤退。

弘安の役(1281年)

-

前回の失敗を教訓に、元は大規模な艦隊を二手に分けて日本を攻めます。

-

九州北部での防衛戦は激しく、日本軍は石塁や城壁、鎌倉幕府の御家人たちの連携で元軍を阻止。

-

最終的に、再び台風により元軍は壊滅的打撃を受け、撤退しました。

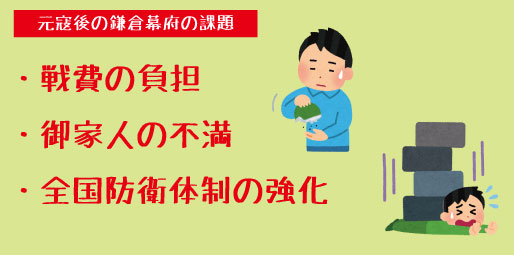

元寇が鎌倉幕府に与えた影響

元寇は鎌倉幕府に大きな負担と課題を残しました。

-

戦費や防衛工事の負担で御家人への恩賞が十分にできず、幕府の権威はやや低下。

-

しかし、外敵に対する全国規模の防衛体制が構築され、武士の連携や軍事戦略の重要性が再認識されました。

-

また、元寇の経験は日本の地理・自然災害との関係を意識させ、後世の防衛策にも影響を与えました。

元寇は、フビライハン率いる元軍の二度にわたる日本侵攻でした。日本は御家人たちの連携や自然の助け(神風)によって防衛に成功しましたが、幕府には経済的・政治的負担が残りました。

この戦いを通じて、鎌倉時代の武士社会や軍事文化がさらに発展し、幕府の統治能力や戦略的重要性が明確になったのです。

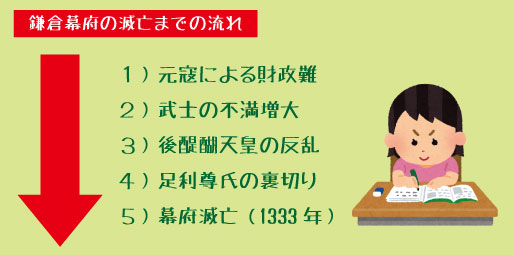

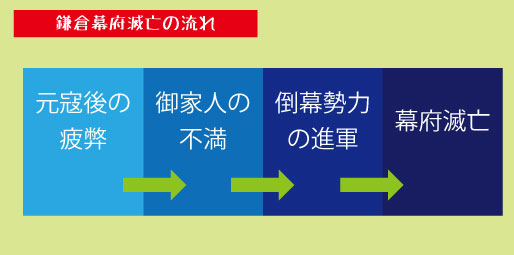

第5章 鎌倉幕府の滅亡

鎌倉時代後半、元寇の防衛戦で幕府は軍事的には成功を収めましたが、その裏では幕府の統治能力や経済状況に深刻な影響が残っていました。御家人への恩賞不足や財政難は、幕府内部の不満を増大させ、次第に政治的混乱を招きます。

最終的に1333年、鎌倉幕府は滅亡し、建武の新政へと移行します。ここでは、鎌倉幕府滅亡の背景、原因、そして滅亡までの流れを整理して解説します。

幕府の経済的・政治的疲弊

元寇後の鎌倉幕府は、戦費や防衛工事の負担で財政的に逼迫していました。

-

御家人への恩賞や給付が十分にできず、武士階級の不満が蓄積。

-

領地の支配権を巡る争いや訴訟も増え、御家人間の対立が表面化。

-

幕府の役人や執権北条氏も権威低下に悩み、統治力が弱体化しました。

倒幕運動の高まり

幕府の弱体化に伴い、各地で倒幕運動が高まります。

-

後醍醐天皇は、幕府に対抗する政治的な動きを進め、武士や寺社と連携。

-

楠木正成や新田義貞など、地方の武士が中心となり、幕府打倒の軍事行動を開始。

-

1333年、鎌倉への攻撃が本格化し、幕府は追い詰められます。

鎌倉幕府の最期とその影響

-

1333年、新田義貞の鎌倉攻めにより、鎌倉幕府は滅亡。

-

執権北条氏は自害するなど、幕府体制は崩壊。

-

幕府滅亡後は、後醍醐天皇による建武の新政が始まるものの、武士と朝廷の対立は続きます。

鎌倉幕府の滅亡は、単なる政権交代ではなく、武士社会の成熟と政治的権力の変化を示す歴史的事件です。これにより、日本は戦国時代への過渡期に向かう新たな政治構造へと移行していきます。

第6章 定期テスト&入試対策

鎌倉時代の歴史は、定期テストや高校入試で非常によく出題されるテーマです。新しい仏教の広がり、鎌倉文化、元寇、幕府の滅亡など、流れを理解しておくことが高得点への近道です。

この章では、学習のポイントや効率的な勉強法、そしてよく出る問題の傾向を整理して、テスト対策に直結する形で解説します。

重要ポイントの整理

まずは、テストによく出る重要用語と出来事を整理しましょう。

-

新しい仏教:浄土宗、浄土真宗、禅宗、日蓮宗などの特徴と広がり

-

鎌倉文化:武士に受け入れられた文化、絵巻物(『平家物語』)、禅宗美術

-

元寇:文永の役・弘安の役、フビライ・ハンの侵攻、御家人の防衛

-

鎌倉幕府の滅亡:財政難、御家人の不満、倒幕運動、建武の新政

-

出題形式としては、「用語の意味」「年号」「因果関係」「流れを説明させる問題」が多い

流れを押さえる勉強法

鎌倉時代は出来事が多く、単語だけを覚えても混乱しやすいです。

-

時系列の理解:元寇→幕府の疲弊→滅亡の順で、因果関係を意識

-

出来事と人物の関連付け:後醍醐天皇、新田義貞、楠木正成などをセットで覚える

-

図や表でまとめる:流れ図や表を作ることで整理しやすく記憶に定着

定期テスト&入試によく出る問題形式

-

穴埋め問題:仏教の名前、戦役名、人物名など

-

年号問題:文永の役(1274年)、弘安の役(1281年)、鎌倉幕府滅亡(1333年)

-

流れを説明させる問題:元寇後の幕府の状況、鎌倉文化の特徴など

-

組み合わせ問題:人物と出来事の関連付け(例:新田義貞→鎌倉攻め)

-

過去問や予想問題を繰り返すことで、出題パターンに慣れるのが有効

鎌倉時代の歴史を通して学んできた内容を、ここで振り返ってみましょう。

鎌倉時代は、武士が政治の中心となり、新しい仏教が広がり、鎌倉文化が栄えた時代でした。また、元寇という外国からの侵略を経験し、最終的には鎌倉幕府の滅亡という歴史の大きな転換点を迎えました。この時代の出来事や人物は、単に暗記するだけではなく、なぜそのような出来事が起こったのか、どのような影響を及ぼしたのかという因果関係を理解することが重要です。

第1章では、鎌倉時代の後半の流れと政治の特徴を整理しました。幕府の財政や御家人の関係、朝廷との関わりを押さえることで、時代背景が理解しやすくなります。

第2章の新しい仏教では、浄土宗や禅宗、日蓮宗などが広がった理由や武士に支持された背景を学びました。宗教の広がりは、政治や文化と密接に結びついていることがわかります。

第3章の鎌倉文化では、武士に好まれた質実剛健な文化や、絵巻物・禅宗美術の特徴を紹介しました。文化の面からも、鎌倉時代の社会の雰囲気を感じ取ることができます。

第4章では、元寇と日本の防衛戦を取り上げました。文永の役・弘安の役を通して、御家人たちの奮闘や幕府の対応策を学ぶことで、日本がいかに国を守ろうとしたのか理解できます。

第5章では、鎌倉幕府の滅亡の原因を整理しました。財政難や御家人の不満、後醍醐天皇の倒幕運動など、複数の要因が重なって歴史は動くことを実感できます。

第6章の定期テスト・入試対策では、用語の整理や時系列の理解、人物と出来事の関連付け、過去問演習の重要性を確認しました。効率よく学習することで、テスト本番でも自信をもって解答できます。

最後に、これから鎌倉時代を学ぶ皆さんへ。

歴史は一度にすべてを覚えるのは大変ですが、

少しずつ流れと関連を押さえていくことで

理解はどんどん深まります。

今日学んだ内容をしっかり復習し、

自分なりのまとめノートや図解を作ることで、

定期テストや入試で必ず力になります。

焦らず、楽しみながら学ぶ姿勢を大切にしてください。

鎌倉時代の知識は、

きっとあなたの歴史力を大きく伸ばしてくれます。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 868人 に閲覧されています。

.jpg)

北条氏の執権政治とは?

源頼朝の死後、幕府の実権をにぎったのが「北条氏」です。とくに北条泰時・北条時頼らが行った政治は「執権政治」とよばれ、鎌倉幕府を安定させる大きな役割を果たしました。

北条泰時は武士のための法律「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」を制定。これは日本初の武家法で、後の政治にも長く影響を与えました。