【中学生向け】理科の天体が得点源に!「公転と季節」で定期テスト対策&入試対策

「天体=苦手」をなくそう!公転と季節の仕組みを理解すれば理科が変わる

「天体の単元って、なんとなくイメージがわきにくい…」

「図やグラフが多くて、覚えることが多い」

そんな声を多く聞く中学理科の天体分野。特に「公転と季節の関係」は、テストや入試で頻出にもかかわらず、苦手意識を持つ生徒が少なくありません。しかし実は、公転と季節の関係は「理屈がわかればスッキリ理解できる」単元でもあります。

なぜ夏は暑くて、冬は寒いのか?

なぜ春分の日は昼と夜が同じ長さなのか?

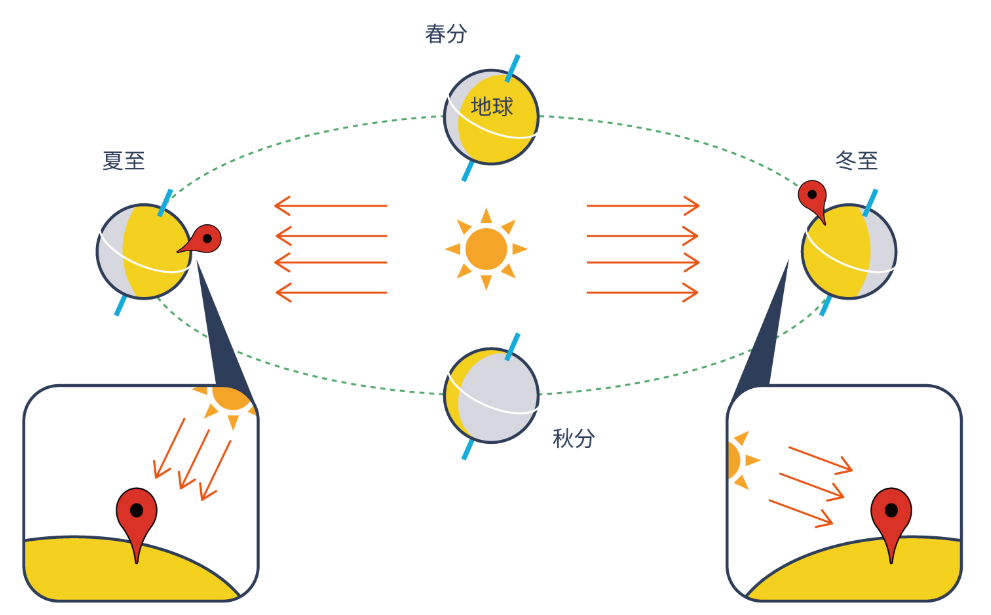

これらはすべて、地球の公転運動と地軸の傾きに関係しているのです。

この単元をしっかりと理解することで、

- ・季節ごとの太陽の見え方

- ・昼の長さと南中高度の関係

- ・テストに出る図の読み取り方

- ・天体図を使った応用問題の解法

など、理科の得点力を一気に伸ばすことが可能になります。

今回のコラムでは、「公転と季節の関係がわからない…」という中学生に向けて、基本の仕組みからテスト対策、入試レベルの応用までを5章で解説します。暗記に頼らず、「理解して解ける」理科をこの単元から始めていきましょう!

第1章:季節はどうして変わる?

公転と季節の関係を基本から理解しよう

「春夏秋冬って、どうしてあるの?」

この問いに対して正確に答えられる中学生は意外と少ないかもしれません。四季の変化は、実は地球の“公転”と“地軸の傾き”によって生じています。ここではまず、その仕組みを基本から解説します。

地球はどう動いている?

地球には2つの重要な運動があります。

- 自転:地球が1日に1回、自分の軸を回転する動き(昼と夜の変化を生む)

- 公転:地球が1年かけて太陽のまわりを1周する動き(季節の変化を生む)

→ このうち、季節に関係するのが“公転”です。

公転+地軸の傾き=季節の変化

地球は、地軸(じく)を23.4度傾けたまま公転しています。この傾きがあるから、太陽の当たり方に季節ごとの差が生まれるのです。

【例】

- 夏:北半球が太陽に向いている → 日が長く、太陽の高さ(南中高度)が高くなる → 気温も上がる

- 冬:北半球が太陽から遠ざかる → 日が短く、太陽が低い位置に → 気温が下がる

→ 地球の位置と太陽の関係が変わることで、日照時間や気温に差が出る=季節が生まれる!

「夏は太陽に近いから暑い」は間違い!

多くの人が勘違いしやすいポイントですが、「夏=地球が太陽に近い」わけではありません。

実際、地球が太陽に最も近づくのは“冬”の1月頃です。

→ 気温や季節を決めているのは太陽からの距離ではなく、太陽の高さと日照時間なのです。

図で理解するのがカギ!

この単元で点を取るには、図を正しく理解する力が必要です。

- 地球の公転軌道上の位置

- 太陽光の当たり方

- 地軸の傾きと向き(1年間変わらない)

→ 図とセットでイメージできるようになると、理解がグッと深まります。

季節の変化は、地球の公転と地軸の傾きによって起こる自然現象です。「地軸が傾いているから太陽の高さが変わる」→「日照時間が変わる」→「季節が変わる」という流れを頭の中でつなげて理解することが重要です。

第2章:昼の長さと太陽の高さ

地軸の傾きが生み出す太陽の見え方の違い

地軸の傾きが昼夜に与える影響

地球の地軸は、23.4度傾いたまま公転しています。この傾きによって、1年を通して太陽の見える時間(=昼の長さ)が変化します。

【例】

- 夏至(6月ごろ):北半球が太陽に向く → 昼が長く、夜が短い

- 冬至(12月ごろ):北半球が太陽から離れる → 昼が短く、夜が長い

→ この違いは、「太陽が出ている時間の差」として実感できます。

南中高度とは?

南中高度とは、太陽が1日のうちで最も高く昇るときの角度のことです。

季節によってこの高さが変化します。

【ポイント】

- 夏至:太陽が高く昇る(南中高度が高い)

- 冬至:太陽が低くしか昇らない(南中高度が低い)

→ 太陽の高さ=地面への光の当たり方を決める → 気温にも関係!

季節ごとの特徴を整理しよう

夏至:昼の長さ→最も長い 南中高度→最も高い 気温→高い

春分・秋分:昼の長さ→12時間 南中高度→中くらい 気温→中間

冬至:昼の長さ→最も短い 南中高度→最も低い 気温→低い

図とセットで覚える!

太陽の南中高度や昼の長さの問題は、「図」がセットで出されることが多いです。

- 地球の傾きと太陽光の角度

- 太陽の通り道(軌道)の比較(夏は高く、冬は低く)

- 昼の長さを示す“昼夜境界線”の位置

→ 見た目で理解することが、記憶にも残りやすくなります。

昼の長さと太陽の高さ(南中高度)は、地軸の傾きと公転によって変化します。「なぜ昼が長くなるのか?」「なぜ太陽の高さが変わるのか?」をしっかり理解し、季節ごとの特徴を整理しておくことで、テストでも確実に得点につながります。

第3章:春夏秋冬の太陽をイメージ!

季節ごとの太陽の動きと空の見え方を整理しよう

太陽の動きは季節でどう変わる?

1日の太陽の動き方(東から昇り、南の空を通り、西に沈む)は季節によって変わります。

特に重要なのは「通る高さ(軌道の角度)」と「日の出・日の入りの時刻」です。

季節ごとの特徴一覧

夏:太陽の通り道→空の高い位置 日の出の位置→北東 南中高度→高い 昼の長さ→長い

春・秋:太陽の通り道→真ん中の高さ 日の出の位置→真東 南中高度→真ん中 昼の長さ→約12時間

冬:太陽の通り道→空の低い位置 日の出の位置→南東 南中高度→低い 昼の長さ→短い

夏と冬を比べてみよう

【夏】

- 太陽が高く昇る

- 南中時には影が短くなる

- 東北~北西を大きく移動

- 空の軌道が大きく、弧を描くように通る

【冬】

- 太陽は低い位置を通る

- 影が長くなる

- 東南~南西の間を移動

- 空の軌道が小さく、低い位置を移動

→ 比べることで、理解が深まります!

「影」の問題にもつながる!

季節によって太陽の高さが変わるため、影の長さも変化します。

- 夏:太陽が高い → 影が短い

- 冬:太陽が低い → 影が長い

→ 「南中時の影の長さを比べよ」といった問題にも頻出です!

春夏秋冬それぞれの太陽の見え方を理解することで、理科の「図やグラフ問題」に強くなれます。図で「太陽の通り道」や「日の出・日の入りの位置」をイメージしながら、テスト前に必ず復習しておきましょう!

第4章:得点直結!

定期テストでよく出る記述&計算問題の解き方

よく出る記述問題②:「季節によって太陽の南中高度が変わる理由は?」

【模範解答例】

「地軸が傾いたまま地球が太陽のまわりを公転しているため、季節によって太陽の当たり方が変わり、南中高度も変化するから。」

→ こちらも「傾き+公転」がキーワードです。

よく出る計算問題①:太陽の南中高度の計算

【公式】

南中高度(夏至)=90°− 緯度 + 23.4°

南中高度(冬至)=90°− 緯度 − 23.4°

南中高度(春分・秋分)=90°− 緯度

【例題】

東京(北緯35度)の夏至の南中高度は?

→ 90°−35°+23.4°=78.4°

→ 単位や緯度の位置関係を整理して計算する練習が効果的です!

よく出るグラフ・図の問題

- 太陽の通り道(季節ごとに異なる)

- 南中高度のグラフ比較

- 昼の長さの違いを示す帯グラフ

→ どれも「図とデータを見て、言葉で説明する」練習をしておくと安心です。

定期テストの天体問題では、「暗記+理解+図や計算」がバランスよく求められます。特に、公転・地軸・季節のつながりを正しく言語化できるようにしておくことが得点アップのカギです。頻出の記述&計算問題を“定番パターン”としておさえ、スムーズに答えられるよう練習しておきましょう!

第5章:入試で差がつく!

星座・図を使った応用問題と実力のつけ方

星座と季節の関係を理解する

星座は、地球の公転によって見える位置と時間が季節ごとに変わります。

太陽と反対の方向にある星座が、夜に見える仕組みです。

【例】

- 夏:さそり座、こと座、はくちょう座など

- 冬:オリオン座、おうし座、ふたご座など

【ポイント】

- 「見える星座は太陽の真反対の方向」

- 「3か月ごとに見える星座がズレていく」

→ 天球図や星座早見盤の読み取りに慣れておくことが大切!

応用図解問題では何を見ればいい?

【出題例】

- 地球の公転軌道上に太陽と地球の位置、地軸が描かれた図

- 太陽の通り道や影の長さの変化を表したグラフ

- 星の見え方や時刻による位置変化の図

【対策】

- 地軸の向き(常に同じ方向)に注目する

- 「北半球か南半球か」で季節の判断が変わる

- 図の角度・影の向き・星の方角を正確に読む練習をする

本番に強くなるための演習法

- 過去問や模試の問題を「時間を測って解く」

- 解いた後、「どこで間違えたか」「なぜ正解になるのか」をしっかり分析

- 似た問題を繰り返し解くことで、出題パターンが見えてくる

→ 応用力は「演習→復習→再挑戦」のサイクルで磨かれます。

天体の単元は、苦手に感じている人が多い分、正しく理解して演習を重ねることで差がつく分野です。特に入試や模試では、星座の動きや図解問題でつまずく人が多いため、逆にいえば「そこを得意にすれば有利」になります。「図の見方」「太陽や星の位置関係」「季節の判断法」など、基本と応用をつなげて考える習慣をつけていけば、理科の点数は確実に伸びていきます。

天体を「苦手」から「得点源」へ。理屈でつかめば理科が変わる!

天体の単元は、図や計算、星座や季節など、多くの要素が絡むため「なんとなく苦手…」と感じやすい分野です。

しかし、裏を返せば「出題パターンが決まっている」「覚えるより理解が大事」な単元でもあり、正しく学べば誰でも得点源にできるのです。

本コラムでは、

- ・地球の公転と地軸の傾きが季節を生む仕組み

- ・昼の長さと南中高度の関係

- ・春夏秋冬ごとの太陽の見え方と影の特徴

- ・定期テストでよく出る記述・計算・図解問題の攻略法

- ・入試レベルの星座・応用図問題への対策

までを、5章に分けて詳しく解説しました。

これらの知識を「図でイメージする」「言葉で説明できる」「問題で使える」状態にしておくことが、理科の成績アップへの最短ルートです。

特にこれから受験を控える皆さんにとって、天体分野は“差がつく”うえに“狙って取れる”単元。テキストを読み、図を描き、問題を解き、少しずつ「できた」を積み重ねていきましょう。

理屈を理解しながら学ぶ楽しさを知れば、理科がぐっと身近になります。

天体を苦手から得意に変えて、自信を持ってテストや入試に臨んでください!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 2,575人 に閲覧されています。

.jpg)

よく出る記述問題①:「なぜ夏は昼が長くなるのか?」

【ポイント】

【模範解答例】

「地球の地軸が傾いたまま公転しているため、夏は北半球が太陽の方を向き、昼の時間が長くなるから。」

→ 「地軸の傾き」「公転」「太陽との位置関係」をセットで説明できると◎!