中学生・高校生向け 助動詞・単語・文法を一気に攻略する古典勉強法

「古典って難しい」

「助動詞が全然覚えられない」

「単語の意味をすぐ忘れてしまう」

――そんな悩みを抱えていませんか?

実は、古典の勉強は“やり方”さえつかめば、ぐっとラクに、そして楽しくなります。

古典は「覚えることが多い」教科ですが、現代文や英語と同じように、“仕組みを理解してコツコツ積み重ねること”が得点アップの近道です。

たとえば、助動詞は形だけを丸暗記するのではなく、「どういう文脈で使われるか」を意識して整理する。古文単語はただ暗記するのではなく、イメージや漢字と結び付けて覚える。これだけで効率がグッと上がります。

さらに、ノートの使い方を工夫すると、日々の授業や宿題が“そのままテスト対策”になります。自分だけの古典ノートを作りながら、覚えにくい助動詞や単語をまとめることで、復習もスムーズに。

高校入試や定期テストで差をつける最大のポイントは、「正しいやり方で勉強を続けられるかどうか」にあります。

このコラムでは、

- ノートの取り方のコツ

- 助動詞・古文単語の覚え方

- 演習を通じた定着法

を6つのステップで詳しく解説します。「古典=苦手」を「古典=得点源」に変える第一歩として、ここで紹介する方法をぜひ試してみてください。

目次

第1章:ノートの取り方

ー 古典学習を効率化する ー

古典を学習するときに、

「どこから手をつけていいかわからない」

「授業のノートがただの板書写しになってしまう」

という声をよく聞きます。ですが、正しいノートの取り方を身につければ、授業内容が整理されるだけでなく、復習や暗記にも役立つ“自分だけの参考書”に育てることができます。ここでは、古典を効率的に学べるノート術を紹介します。

授業中は「自分の言葉で」まとめる

黒板の内容をそのまま写すだけでは、後から見返したときに理解が進みません。授業中に大事なのは、「説明を聞きながら自分の言葉で整理すること」です。

たとえば、助動詞「む」の用法が説明されたら、「推量」「意志」「適当・勧誘」などの意味を書くだけでなく、例文も横にメモしておくと復習しやすくなります。

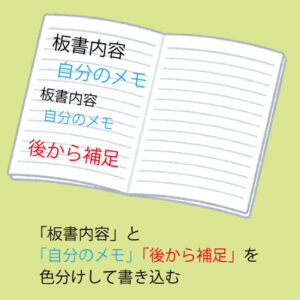

「色分け」と「見出し」で情報を整理

ノートがゴチャゴチャしてしまう人は、色とレイアウトを工夫しましょう。

- 助動詞:青

- 古文単語:緑

- 重要な文法ポイント:赤

と色を決めるだけで、パッと見てどの情報かがわかります。

さらに、ページごとに「今日の授業のテーマ」「重要ポイント」を見出しとして書き込むと、テスト前の確認がしやすくなります。

復習用に「まとめスペース」をつくる

ノートをただ記録して終わらせず、復習用のスペースを残すのが効率アップのコツです。

例えば、ページの右側に“復習メモ欄”を作っておき、授業後に気づいたことや覚えたい単語を書き足します。そうすることで、授業内容が記憶に定着しやすくなり、後から見返したときも役立つ一冊になります。

古典のノートは「きれいに書くこと」が目的ではありません。「自分があとで見返したときに理解しやすいこと」が何より大切です。

- 授業中に自分の言葉で整理すること

- 色や見出しで見やすくすること

- 復習用スペースを作ること

この3つを意識するだけで、ノートが“覚えやすく使えるツール”に変わります。まずは次の授業から、小さな工夫を始めてみましょう。

第2章:助動詞を文脈で覚えるコツ

古典を苦手にする最大の理由のひとつが「助動詞の暗記」。

「意味が多すぎて混乱する」

「テストのときに出てこない」

という声は本当に多いです。ですが、助動詞はただ丸暗記するよりも、“文脈の中で理解する”ことで記憶がグッと定着します。ここでは、文脈を意識した効率的な覚え方を紹介します。

まずは「よく出る助動詞」から絞る

助動詞は全部で30種類以上ありますが、最初から全部覚えようとするのは効率が悪いです。まずは「高校受験でよく出る助動詞」や「定期テスト頻出の助動詞」から始めましょう。

- 推量・意志の「む」

- 打消の「ず」

- 過去の「き」「けり」

- 完了の「つ」「ぬ」「たり」

- 断定の「なり」

このあたりを重点的に、文脈と一緒に覚えると理解が深まります。

例文と一緒に覚える

助動詞は「単語帳のように形と意味を覚える」だけでは不十分です。文の中でどんな働きをしているかをセットで覚えることで、テスト本番でも迷いにくくなります。

たとえば「む」なら、

- 花咲かむ春の野にいでて遊ばむ

- (花が咲くだろう春の野原に出て遊ぼう)

という例文を覚えることで、「推量」と「意志」の両方の用法がイメージしやすくなります。

「ストーリー」で意味をつなげる

助動詞は“単なる言葉”ではなく、“文の流れを補助する役割”があります。

「推量=まだ起きていないことを予想する」「完了=動作が終わったことを示す」といった“イメージ”で理解すると、丸暗記よりも頭に残りやすくなります。

自分で「この助動詞は“未来予測チーム”」「これは“結果報告チーム”」のようにグループ分けして覚えるのもおすすめです。

助動詞は、“文脈の中で意味をつかむ”ことが定着の近道です。

- 頻出のものから絞って覚える

- 例文と一緒にセットで覚える

- イメージやグループで整理する

この3つを意識するだけで、「助動詞が覚えられない」という悩みは大きく軽減されます。次に古文を読むときは、「この助動詞はどんな働きをしているんだろう?」と、文脈に目を向けてみましょう。それが本番での得点力につながります。

第3章:助動詞の識別を深める

ー 接続と活用形ルール ー

助動詞を覚えても、

「この文の“ぬ”は打消? それとも完了?」

と迷った経験はありませんか?古典では、同じ形の助動詞が複数の意味をもつ場合が多く、識別できるかどうかが得点を分けます。ここでは、助動詞を正確に見分けるための「接続」と「活用形ルール」を使った識別法を紹介します。

「活用形」で使い分ける

助動詞の識別では、活用形の確認も重要です。

たとえば「たり」という助動詞は、

- 連用形接続 → 完了・存続

- 体言接続 → 断定

となり、活用形の形から意味を判断できます。

また、助動詞そのものの活用も押さえておくことで、問題を解くスピードが上がります。たとえば「ず」は未然形なら「ず」、連体形なら「ぬ」、已然形なら「ね」と、形が変化します。

「文脈+ルール」でダブル確認

接続や活用形のルールを覚えても、最終判断は文脈との組み合わせが決め手です。

たとえば、「き」と「けり」はどちらも過去を表しますが、

- き → 自分の体験

- けり → 伝聞や気づき

という文脈での使われ方の違いがあります。

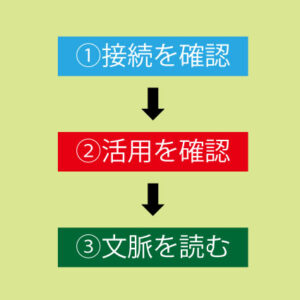

練習問題を解くときには、「接続」「活用」「文脈」の3つを順に確認する習慣をつけると、識別の精度が一気に上がります。

助動詞の識別は、「接続」と「活用形」というルールを押さえることで、驚くほど簡単になります。

- どの形に接続しているかを見る

- 助動詞そのものの活用を押さえる

- 文脈で最終判断する

この3ステップを習慣化すれば、模試や入試の長文問題でも迷いが少なくなり、安定した得点につながります。

第4章:古典単語を効率よく覚える勉強法

古典の読解で最もつまずきやすいポイントの一つが「古典単語」です。

現代語とは意味が異なる単語が多く、「なんとなく」で読み進めると解釈ミスが頻発します。効率よく古典単語を覚えるには、ただ暗記するのではなく、意味・用法・文脈を結びつけて学ぶことが大切です。ここでは、短時間で成果を出すための古典単語の覚え方を解説します。

頻出単語を優先的に覚える

古典単語は数百語ありますが、テストや入試で頻出なのは上位200〜300語程度です。最初からすべてを覚えようとせず、出題頻度の高い単語を優先することで効率が上がります。

例えば、「あはれ(しみじみとした情趣)」「いと(とても)」「をかし(趣がある)」などはどの試験でも頻繁に出題されます。市販の単語帳や学校配布のリストを活用し、「頻出マーク」がついた単語から学習を進めましょう。

イメージやストーリーで記憶する

古典単語は抽象的な意味が多いので、イメージやストーリーと一緒に覚えると定着しやすくなります。

例えば、「あはれ」を「しみじみした情景を思い浮かべる」と結びつけたり、「いと」を「“いと可愛い”の“いと”」と現代語に絡めたりする方法です。意味だけでなく、「例文」や「短いフレーズ」と一緒に覚えることで、テスト本番でも正確に使えるようになります。

定期的な復習で記憶を定着させる

古典単語は短期間で一気に覚えても、復習を怠るとすぐに忘れてしまいます。1日後・3日後・1週間後など、間隔を空けて繰り返し復習する「エビングハウスの忘却曲線」に基づく学習が有効です。

スマホの暗記アプリやチェックテストを活用すれば、すき間時間の学習にも対応できます。重要なのは「完璧に覚えてから次に進む」のではなく、「何度も繰り返して定着させる」という考え方です。

古典単語の習得は、

- 頻出単語から優先的に覚える

- イメージやストーリーと結びつけて記憶する

- 復習を繰り返して定着させる

という3ステップで効率が大きく向上します。短時間でも集中して取り組めば、確実に読解力アップにつながるので、毎日の学習習慣に組み込んでみましょう。

第5章:古典の単語・助動詞の暗記

ー 効率的に覚えるテクニック ー

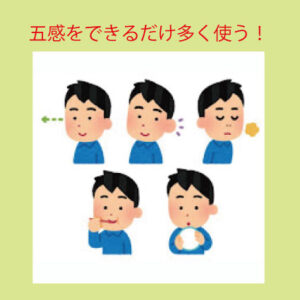

五感を使った「記憶の定着法」

暗記のポイントは「頭で理解する」だけでなく、「体感として覚える」ことです。

- 声に出す:「きこゆ=聞こえる」など、単語を声に出して読むことで、耳からの記憶も刺激されます。

- 書きながら覚える:書くことで手の動きが記憶を助けます。

- イメージで関連づける:「あはれ=しみじみと心にしみる」なら、情景を頭に浮かべて覚えると効果的です。

「助動詞の表」で体系的に整理

助動詞は活用形や意味が複数あるため、感覚で覚えるのは難しい分野です。そこで、「表」を作って整理する方法が有効です。

- 活用形を縦列に並べる:「未然形」「連用形」「終止形」など

- 意味を横列に整理する:「推量」「意志」「打消」など

- 色分けで理解を助ける:「否定=青」「過去=オレンジ」など

短時間学習の「スキマ時間活用法」

暗記は短時間で繰り返す方が効果的です。

- 朝の5分で助動詞を一列復習

- 通学中に単語カードをめくる

- 夜寝る前に1セットだけ音読

短時間でも、毎日繰り返すことで、記憶は長期化します。「時間がない」と感じる人ほど、スキマ時間を意識的に活用しましょう。

古典単語や助動詞は、覚える量が多い分「覚え方を工夫できるか」が成績の差につながります。

- ・声/手/目をフル活用した五感記憶法

- ・整理しやすい助動詞表

- ・スキマ時間を意識した学習サイクル

この3つを組み合わせれば、短期間でも効率的に得点力をアップさせることができます。

第6章:古典を得点源にするための総合戦略

古典は「なんとなく苦手」という生徒が多い科目です。しかし、助動詞や古典単語、文法といった要素を体系的に理解し、日々の学習に組み込めば、短期間でも得点を伸ばすことが可能です。

この章では、これまで紹介した「ノートの取り方」「助動詞」「単語暗記」の内容を踏まえ、古典を得点源に変えるための総合戦略を解説します。受験本番で確実に得点を稼ぐための学習法として、ぜひ参考にしてください。

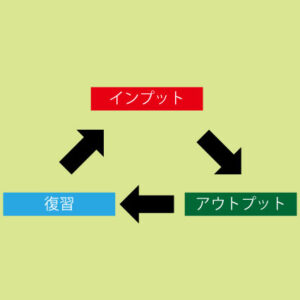

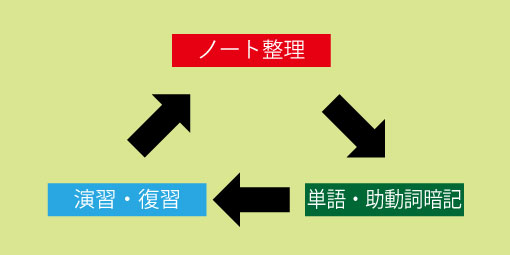

学習サイクルを整える

古典を得点源にするための第一歩は、学習サイクルを確立することです。

- インプット:助動詞や古典単語の暗記、文法ルールの整理

- アウトプット:演習問題を解く、テストで実力を試す

- 復習:間違えた問題を重点的に確認

この流れを1週間単位で計画すると、勉強が習慣化し、暗記の定着も格段に早くなります。

「理解型暗記」で効率アップ

単語も助動詞も、ただ暗記するだけでは記憶が定着しません。意味や使い方を理解しながら覚える“理解型暗記”が効果的です。

たとえば助動詞なら、「き」は過去を表すという表面だけでなく、「どういう場面で使われるのか」を文章の中で確認することで記憶が強化されます。単語も同様に、例文の中で出会いながら覚えると、実際のテストで引き出しやすくなります。

過去問で“点数に直結する力”を鍛える

知識を定着させたら、過去問演習で実戦力を鍛えましょう。

- 制限時間を設定して本番を想定

- 間違えた問題の原因を分析

- 同じミスを繰り返さないためのメモを作成

過去問を繰り返すうちに、出題傾向やよく出る単語・助動詞が見えてきます。結果として、解答スピードも正答率も着実に上がります。

モチベーションを維持する工夫

古典の勉強は“積み重ね”が命です。そのため、モチベーションを保つ工夫も重要です。

- 進捗を見える化:覚えた単語数をチェック表で管理

- 小さな目標設定:「今週は助動詞3つ覚える」など達成感を得やすい目標を立てる

- ご褒美ルール:テストで目標点を超えたら自分にプチご褒美

小さな成功体験の積み重ねが、「古典はやれば伸びる」という自信につながります。

自分専用の“勝ちパターン”を作ろう

古典を得点源に変えるには、正しい方法でコツコツ積み上げることが一番の近道です。

- ノートで知識を整理

- 助動詞や単語を理解型で暗記

- 過去問で実戦練習

- 小さな目標でモチベーションを維持

この流れを繰り返すうちに、古典は苦手科目から“安定した得点源”へと変わります。高校受験でも大学受験でも、古典を武器にして合格を勝ち取りましょう。

最後に

ノート整理・助動詞・単語暗記の3ステップで、

苦手科目の古典を得点源に変える!

古典は「覚えることが多くて大変」と感じる人も多いですが、正しい方法さえ身につければ、必ず得点源に変えることができます。ノートの取り方で授業内容を整理し、助動詞や古典単語は文脈やイメージで理解しながら覚える。そして、復習や演習を繰り返すことで知識が確実に定着します。

大切なのは「今日からできる小さな行動」を積み重ねることです。

- 授業後に3分でノートをまとめる

- 助動詞の活用を声に出して確認する

- 単語カードでスキマ時間に復習する

――こうした習慣が、模試や本番での得点力を大きく変えます。

苦手科目ほど工夫次第で差がつきます。「苦手だから」と諦めるのではなく、正しい方法で努力すれば、古典は必ず味方になります。今日の一歩が、明日のテストでの自信と得点につながる――あなたの挑戦を心から応援しています。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 596人 に閲覧されています。

.jpg)

「接続」で見分ける

助動詞は「どの形の動詞にくっつくか」で意味が変わります。

たとえば、「ぬ」には「打消」と「完了」の2つの意味がありますが、接続で判断可能です。

例:

この“接続”を意識すれば、テストで迷うことが減ります。