中学理科「力のつり合い」完全ガイド|高校入試対策&定期テスト突破

中学理科でつまずきやすい単元のひとつが「力のつり合い」です。

「どっち向きに矢印を描けばいいかわからない…」

「“つり合ってる”って言われてもピンとこない…」

ーーーそんな経験、ありませんか?

でも大丈夫。

力のつり合いは、基本をおさえれば必ず得点源にできる単元です。

このガイドでは、

- 力ってそもそも何なのか

- 矢印で力を表すときのコツ

- 力がつり合うと物体がどう動くのか

- テストや高校入試でよく出る問題パターン

- 力を味方につけるための勉強法

を、わかりやすく順番に解説していきます。

入試では、「重力と張力がつり合うロープの問題」や「モーメントを使った応用問題」など、ちょっと複雑な出題も多いですが、基礎を理解していれば必ず解けるようになります。「なんとなく」から「自信をもって答えられる!」に変わる瞬間を、一緒に作っていきましょう。

さらにこのページでは、図やイラストをたくさん使って解説します。

- 机の上で止まっている箱

- 天井からぶら下がったおもり

- 同じ速さで進み続ける車

こうしたイメージを目で見ながら学べるので、「あ、こういうことか!」とスッキリ理解できるはずです。

このガイドを使って、「力のつり合い」をしっかりマスターし、定期テストも高校入試も“できる!”って自信をもって挑める自分を目指しましょう!

第1章:力の基本を理解しよう

「力のつり合い」を理解するためには、まず「力」そのものをしっかり知ることが大事です。

「力ってなんとなく“押す”“引く”ってことじゃないの?」と思うかもしれませんが、テストや入試でしっかり点を取るためには、“力の3つの要素”を押さえる必要があります。

この章では、力の基本をステップごとに整理していきましょう!

力ってそもそも何?

力とは、「物体の運動や形を変える働き」のことです。

たとえば――

- 机を押して動かす → 運動を変える

- ゴムを引っ張って伸ばす → 形を変える

このように、目に見えなくても、物体に影響を与えているのが「力」です。

ここを押さえておくと、次のステップで習う“力のつり合い”も理解しやすくなります。

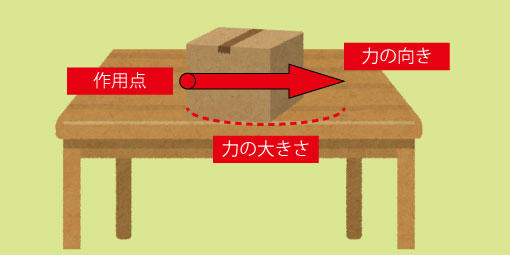

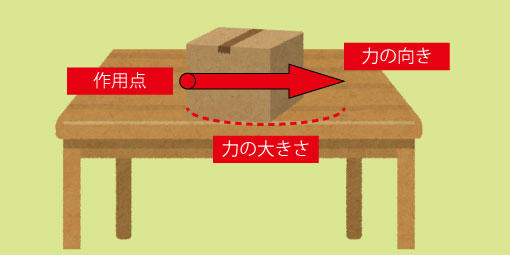

力の3つの要素を覚えよう

力には、次の3つの要素があります。

- 大きさ … どれくらいの強さの力か

- 向き … 力がどちらの方向に働いているか

- 作用点 … どこに力がかかっているか

この3つがそろって、初めて「力」を正しく表すことができます。

例えば、机の上の箱を右に押すとき、「強さ」「右向き」「箱の横の位置」がそろって“1つの力”として成り立つんです。

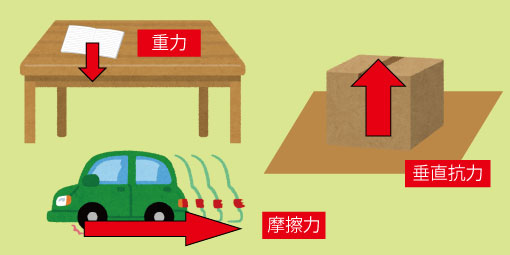

身の回りにある「力」を探そう

力は、日常のあちこちにあります。

- ノートを机に置く → 重力

- 床が足を押し返す → 垂直抗力

- ドアを開ける → 押す力

- 走って止まるとき → 摩擦力

このように考えると、教科書の例だけでなく、自分の生活の中で「これは何の力かな?」と考えながら練習できます。自分で例を見つける練習をすれば、暗記ではなく「理解」で覚えられるので、テストでも応用が効くようになります。

「力」は、大きさ・向き・作用点の3つの要素を押さえることが大事です。ここをしっかり理解しておけば、「力のつり合い」や「作図問題」にもスムーズに進めます。

次の章では、この力を図にする方法を練習していきましょう。目で見て理解できるようになると、得点力がぐっとアップしますよ!

第2章:力を正しく図示するために

「力」を正しく理解したら、次のステップは図で表せるようになることです。力の問題では、「図を描けるかどうか」が得点の分かれ道になります。逆に言えば、図さえ描ければ問題の半分は解けたようなもの。

この章では、力を図にするコツを3つのポイントに分けて解説します。

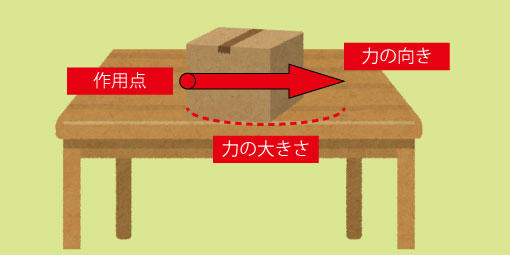

矢印で力を表そう

力は、矢印を使って表します。

- 矢印の長さ → 力の大きさ

- 矢印の向き → 力の方向

- 矢印の出発点 → 力の作用点

たとえば、机の上にある箱を押すときは「箱の横から右向きに矢印」を描きます。力の大きさを比べたいときは、矢印の長さを変えてあげると一目で分かりやすくなります。

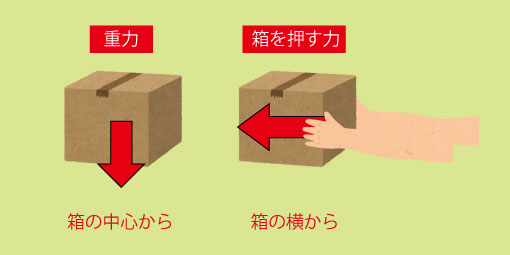

作用点の位置に気をつけよう

図を描くときに間違えやすいのが、「力がどこにかかっているか」を示す作用点です。

- 箱を押す力 → 箱の横

- 重力 → 箱の中心

- 張力(ロープの力) → ロープがつながっている点

作用点を正しく描かないと、テストで「矢印の位置が違う」と減点されることもあります。練習問題を解くときは、「力がどこにかかっているか」を必ず意識しましょう。

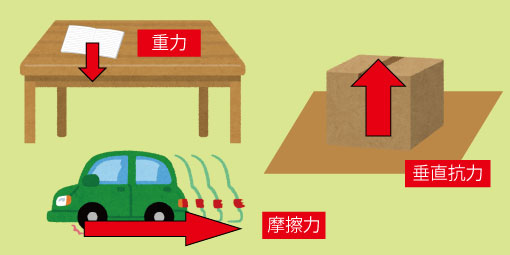

よく出る力を描けるようにしよう

図示の練習は、まずよく出る力から始めるのがおすすめです。

-

重力:必ず真下向きに働く

- 垂直抗力:床や机など、接している面から上向きに働く

- 張力:ロープや糸に沿って働く

- 摩擦力:接している面に沿って、動きをじゃまする方向に働く

この4つを正確に描けるようになれば、テストでも入試でもほとんどの問題に対応できます。

力を図で表せるようになると、問題が一気に解きやすくなります。

- 矢印の長さ・向き・出発点

- 作用点の正しい位置

- よく出る4つの力

この3つを意識して練習すれば、図示は必ず得意になります。

次の章では、この力の図を使って、「力のつり合い」をどう見抜くかを解説していきましょう!

第3章:力のつり合いとは何か?

「力のつり合い」という言葉はよく聞くけど、「結局どういうこと?」とモヤモヤしている人も多いはず。でも安心してください。力のつり合いは、たった3つの条件を覚えればシンプルに理解できるんです。

この章では、力のつり合いの基本から、日常での身近な例、そしてテストで使える考え方までをわかりやすく整理します。

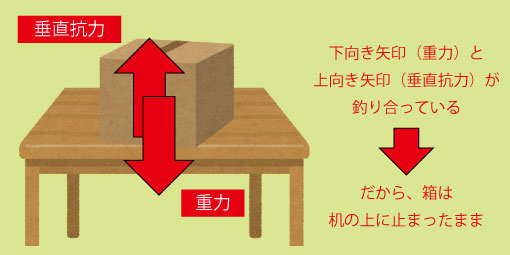

「力のつり合い」とは

「力のつり合い」とは、物体に働く力が打ち消し合って、物体の運動の状態が変わらない状態のことです。

たとえば、机の上に置いた箱。

下向きに重力が働いているのに、箱は落ちませんよね。これは、床からの上向きの力(垂直抗力)が、重力とつり合っているからです。

動いている物体でも同じです。例えば、同じ速さで転がるボールも、力がつり合っているから速度が変わらずに進み続けています。

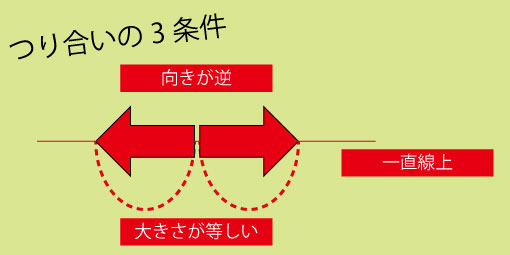

つり合いの3条件

力がつり合うときには、必ず次の3つの条件がそろっています。

- 大きさが等しい → 2つの力の強さが同じ。

- 向きが逆 → 片方が右なら、もう片方は左。

- 一直線上にある → 2つの矢印が同じ線上にある。

この3条件は入試でもよく問われるポイント。問題を解くときは、「大きさ」「向き」「一直線」をセットで確認するクセをつけましょう。

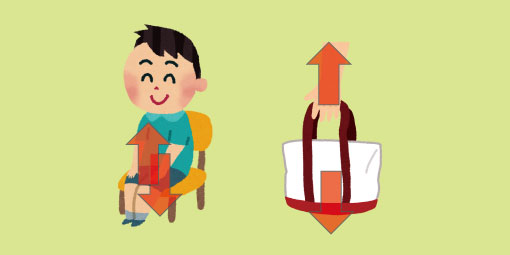

日常生活で見つかる「つり合い」

力のつり合いは、実は身の回りのあちこちにあります。

- イスに座っているとき:体重を下に押す重力と、イスが押し返す力がつり合っている

- 吊るしたカバン:下向きの重力と上向きの張力がつり合っている

- エレベーターで静止しているとき:かごに働く重力とワイヤーの張力がつり合っている

こうやって考えると、「あ、これもつり合いなんだ!」と身近な例がどんどん見つかります。生活の中で探してみると、理解がグッと深まりますよ。

力のつり合いは、運動が変わらない状態を説明するための考え方です。

- 大きさが同じ

- 向きが逆

- 一直線上にある

この3条件を覚えて、日常生活の中で探してみましょう。「机の上の箱」や「吊るしたカバン」が頭に浮かぶようになれば、テスト問題もスムーズに解けるようになります。

次の章では、この「つり合い」を使って、物体の動きをどう説明できるのかを見ていきましょう!

第4章:つり合ったときの運動の法則

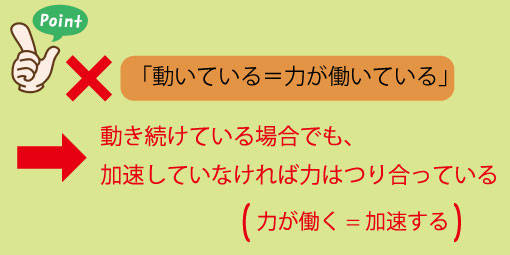

力がつり合うと「動かない」だけじゃない?

「力がつり合う=止まっている」と思っていませんか?

実はそれだけじゃないんです。力がつり合った状態では、「動かない場合」と「動き続けている場合」の2パターンがあります。この考え方をしっかり理解しておくと、入試問題でも迷わず正解を選べるようになりますよ。

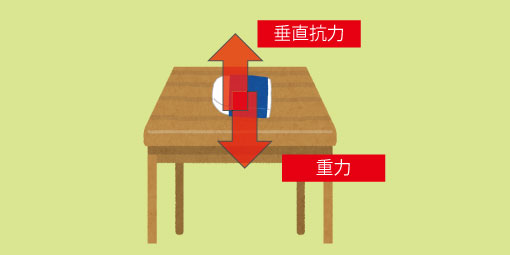

静止しているときのつり合い

机の上に置いた消しゴムをイメージしてください。消しゴムには下向きの重力と、机からの上向きの支える力がかかっています。この2つの力がつり合っているから、消しゴムはその場から動きません。

この「動かない状態」も、つり合いのひとつです。

動き続けているときのつり合い

もうひとつ大事なのは、「等速直線運動」です。

例えば、氷の上でスーッと滑っているホッケーパックを思い出してください。

外から余計な力が働かないと、ずっと同じ速さ・同じ方向で動き続けます。このときも、力がつり合った状態になっています。

入試問題でよく出るパターン

入試では、「静止している物」と「動き続けている物」のどちらも問われます。

- 机の上の物体 → 静止しているつり合い

- エスカレーターで同じ速度で動く荷物 → 動き続けているつり合い

ここで混乱する人が多いのは、「動いている=力が働いている」と思い込んでしまうからです。動き続けている場合でも、加速していなければ力はつり合っている、というポイントをしっかり押さえておきましょう。

つり合い=安定した状態

力がつり合っているときは、「物体が安定した状態」だと覚えておくとわかりやすいです。

- 静止=位置が安定

- 等速直線運動=動き方が安定

この感覚を持てるようになると、公式を暗記するだけの勉強から一歩抜け出して、「力のイメージ」で問題を解けるようになりますよ。焦らずに、何度も図を描いて練習してみましょう。

この章では「動かないつり合い」と「動き続けるつり合い」という2つのパターンを押さえました。次の章では、この理解をもとに、実際に入試問題でどう使うかを解説していきます。

第5章:テストで出やすい問題パターン

「力のつり合い」は、定期テストでも入試でも“定番の出題テーマ”です。つまり、ここを押さえれば得点アップが狙える“おいしい単元”ということ!

ここでは、よく出る3つの問題パターンと、その攻略ポイントを見ていきましょう。「あ、これ授業でやったやつだ!」と思えるようにしておくと、本番でも焦らず解けますよ。

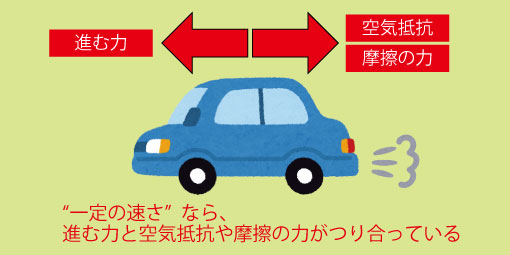

つり合った状態での運動

【出題例】

一定の速さでまっすぐ走る自動車に働く力を図示しなさい。

ここでのポイントは、「動いているからといってつり合っていないわけじゃない」ということ。“一定の速さ”なら、進む力と空気抵抗や摩擦の力がつり合っていると考えます。

攻略ポイント

- “一定の速さ”というキーワードを見逃さない

- 進む力と抵抗の矢印の大きさを同じにする

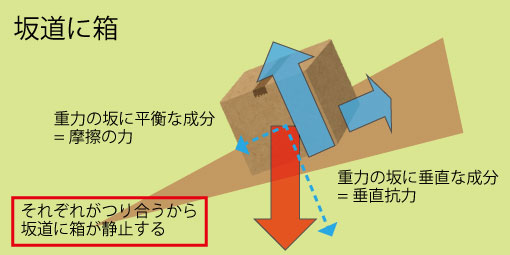

力の合成・分解を使う応用問題

【出題例】

ななめの坂道で静止している物体の重力を分解して説明しなさい。

これは入試や難しめの問題でよく見かけます。ポイントは重力を“坂に平行な成分”と“垂直な成分”に分けること。力を三角形の矢印で描けるように練習しておくと、得点が安定します。

攻略ポイント

- 矢印を見やすく分けて書く

- 角度と方向をしっかりそろえる

第6章:合格のための勉強法

「力のつり合い」は理解できたけど、テストや入試で本当に点につなげるにはどう勉強すればいいの?

ここでは、合格につながる勉強法を、具体的にステップごとに紹介します。一つひとつクリアしていけば、苦手だった力の問題も「得意だ!」に変わりますよ。

基本を図で覚える

まずは、力の3要素(大きさ・向き・作用点)と、よく出る力(重力・垂直抗力・張力・摩擦力)を図にして覚えましょう。

- 教科書の例題をそのまま写して矢印を確認

- 自分で「身の回りの力」を図にしてみる

図にすると頭の中でイメージしやすくなり、問題を見た瞬間にどの力を描けばいいかパッと分かるようになります。

典型問題を繰り返し解く

入試や定期テストでよく出るパターンをマスターすることが近道です。

- 静止している物体のつり合い

- 等速運動している物体のつり合い

- 坂道やななめに働く力の分解

これらの問題を何度も解くことで、「見た瞬間に解き方が浮かぶ力」を身につけましょう。

自分の解き方のクセを知る

テストで間違える多くの原因は、自分の“クセ”にあります。

- 矢印の向きを間違えやすい

- 作用点を忘れがち

- 力を分解するのが苦手

間違えたらノートにまとめ、同じ間違いを繰り返さないようにチェックリスト化すると、自然とミスが減ります。

時間を決めて繰り返す

一度だけの練習では定着しません。

- 1日10分でも図を描く

- 週1回、過去問でまとめて演習

- 分からなかったところはすぐ復習

少しずつでも繰り返すことで、試験本番で焦らずに解けるようになります。

「力のつり合い」は、理解→図示→典型問題→繰り返しの順で勉強するのが最強ルートです。

基本を押さえて図を描けるようになり、よく出るパターンを何度も練習すれば、定期テストでも入試でも自信を持って解答できます。焦らず、コツコツ積み重ねることが合格への近道。今日から少しずつ、力を味方につけていきましょう!

「力のつり合い」って難しそう…

そう感じた人も多いかもしれません。でも、このコラムを通して、

- ・力の基本から図の書き方

- ・つり合いの考え方

- ・よく出る問題パターン

- ・効率的な勉強法

までを一歩ずつ整理してきました。ポイントを押さえれば、決して難問ではありません。

まず、第1章では「力の基本」をしっかり押さえました。力の向き・大きさ・作用点、この3つを意識するだけで、考え方がぐっとクリアになります。第2章では「図示のコツ」を紹介。力を図にすることで、見えない力が“見える化”され、混乱しにくくなります。第3章・第4章では、つり合いの基本ルールと、よくつまずくポイントを克服する方法を確認しました。そして、第5章では「テストや入試で狙われる問題パターン」を整理。最後の第6章では、合格に近づく勉強法を提案しました。

テストも入試も、コツコツ積み重ねた努力を裏切りません。

今日の努力が、明日の「自信」につながります。

このコラムを何度も読み返し、自分の力に変えていきましょう。

「できる自分」を信じて、一歩ずつ前へ。

あなたの努力は、必ず結果となって返ってきます!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 1,973人 に閲覧されています。

.jpg)

静止している物体のつり合い

【出題例】

机の上に置かれた本に働く力を図示しなさい。

このパターンでは、“重力と垂直抗力がつり合っている”ことを押さえましょう。本は下に引っ張られる力(重力)と、机から押し返される力(垂直抗力)が同じ大きさで反対向きに働くから動きません。

攻略ポイント