鎌倉時代の流れを徹底解説!(前半)ー定期テスト・高校入試に出る重要ポイントと勉強法ー

中学歴史の学習で大きな山場となるのが「鎌倉時代」です。

源頼朝による鎌倉幕府の成立から、北条氏による執権政治、さらに元寇(蒙古襲来)まで、この時代には高校入試でも定期テストでも必ず出題される重要なポイントが数多く含まれています。逆にいえば、鎌倉時代の流れをきちんと理解できれば、テストで大きな得点源になるのです。

鎌倉時代は、武士が初めて政治の中心に立った時代でした。源頼朝が幕府を開いたことで、それまで貴族中心だった政治から大きく転換し、「武士の社会」が始まります。ここで覚えておきたいのが、将軍と御家人の関係を表す「御恩と奉公」というキーワードです。土地を与える代わりに忠誠を誓うという仕組みは、定期テストでも高校入試でも頻出の内容です。

また、頼朝の死後に実権を握った北条氏の政治も見逃せません。特に北条泰時が制定した「御成敗式目」は、日本で初めての武家法として注目されるポイントです。条文そのものを暗記する必要はありませんが、「武士の社会をまとめるルールを作った」という意義を理解しておくことが大切です。

さらに、鎌倉時代最大の事件といえば、フビライ・ハン率いる元軍による二度の襲来、いわゆる「元寇(文永の役・弘安の役)」です。神風伝説として語られることも多いこの出来事は、日本史において大きなターニングポイントとなりました。しかし、戦いの後に十分な恩賞を与えることができなかった幕府は、御家人からの信頼を失い、衰退のきっかけを作ってしまいます。

源頼朝の挙兵と鎌倉幕府の成立

平安時代の後半、日本の政治の中心は依然として貴族でしたが、地方では武士の力が急速に強まっていました。やがて平氏が政治の実権を握ると、反発した源氏が立ち上がります。その中心となったのが、源頼朝です。

源頼朝の挙兵から鎌倉幕府の成立までの流れは、高校入試でも定期テストでも定番の出題ポイント。ここではその重要な出来事を整理してみましょう。

源頼朝の挙兵 ー平氏打倒ののろし

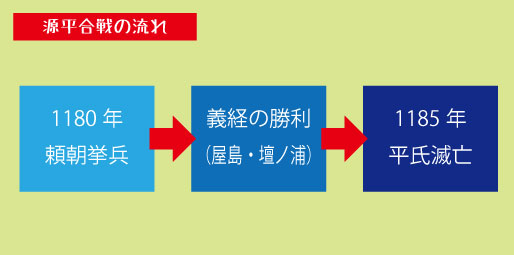

頼朝が挙兵したのは1180年。平氏の独裁政治に対する不満が広がる中で、後白河法皇の子である以仁王の呼びかけに応じて立ち上がりました。頼朝は伊豆で兵をあげ、東国の武士たちを次々と味方につけていきます。この流れを「源平の争乱」と呼びます。

ここでポイントなのは、頼朝が単なる「反乱者」ではなく、東国武士の支持を得て「新しい政治の担い手」として力を伸ばしていった点です。定期テストでは「1180年に挙兵」と年号が問われることもあるので覚えておきましょう。

源義経の活躍と源平合戦

挙兵した頼朝を助けたのが、弟の源義経でした。義経は奇抜な戦術で数々の戦いに勝利し、平氏を追い詰めていきます。特に有名なのは「一ノ谷の戦い」と「屋島の戦い」、そして1185年の「壇ノ浦の戦い」です。壇ノ浦では平氏の総大将・平知盛が敗北し、平家は滅亡しました。

義経の活躍は「逆落とし」や「扇の的」のエピソードでも知られ、入試問題でも取り上げられることが多い部分です。

ただし、頼朝と義経の関係は次第に悪化していき、最終的に義経は頼朝から追われる立場となります。この「兄弟の対立」も押さえておきたいポイントです。

鎌倉幕府の成立と1192年の年号

源氏が平氏を滅ぼした後、頼朝は政治の実権を握ります。1185年には全国の守護・地頭を任命する権限を手に入れ、事実上の武士政権を築きました。そして1192年、頼朝は征夷大将軍に任命され、正式に鎌倉幕府を開きます。この「1192(いい国)つくろう鎌倉幕府」という語呂合わせは、中学歴史の定番です。

ただし近年は「1185年を幕府成立」とする考え方も教科書に登場しているので、学校での扱い方を確認しておきましょう。どちらにせよ、1192年と1185年の両方を押さえておけば定期テストや入試に対応できます。

鎌倉幕府のしくみ ― 御恩と奉公

御恩 ― 将軍から与えられる恩恵

御恩とは、将軍が御家人に与える恩恵のことを指します。

具体的には、すでに持っている土地を保証してあげたり、新しく土地を与えたりすることです。これにより御家人は安心して領地を守ることができ、経済的にも安定しました。土地は当時の武士にとって最も大切な財産であり、生きる基盤そのものだったため、この「御恩」があるからこそ御家人は将軍に従ったのです。

入試では「御恩=土地の保障・新しい土地の支給」とまとめて覚えておくと得点につながります。

奉公 ― 御家人が果たす義務

奉公とは、御恩を受けた御家人が将軍に対して行う義務です。

大きく分けて「戦いのときに戦う軍役」と「平和なときの警備や役職への就任」があります。軍役の例としては、幕府の命令で戦争に参加することが挙げられます。警備としては、京都の治安維持や幕府周辺の守備などがありました。

このように奉公は、将軍を助けて幕府を維持するために必要な役割であり、御家人が武士としての誇りを発揮する場でもあったのです。

御恩と奉公 ― 武士社会を支えるしくみ

御恩と奉公はセットで理解することが重要です。御家人は御恩によって土地を守られ、その代わりに奉公として軍役や警備を果たしました。この関係は「武士の主従関係」と呼ばれ、鎌倉時代から江戸時代まで続く日本の武家社会の基本構造となりました。

定期テストでは「御恩と奉公を説明せよ」という記述問題や、穴埋め形式で出題されることが多いです。また、高校入試では「御恩=土地の保障、奉公=軍役・警備」といった対応関係を正しく理解できているかが問われます。

北条氏と執権政治の始まり

北条政子 ― 尼将軍の活躍

頼朝の死後、幕府の実権を握ったのは妻の北条政子でした。彼女は「尼将軍」と呼ばれ、強いリーダーシップを発揮します。

特に有名なのは、承久の乱(1221年)のときの演説です。後鳥羽上皇が幕府を倒そうと兵を挙げた際、動揺する御家人たちに向かって「皆さんは頼朝公に恩を受けた者ではないか。その恩に報いるべき時は今である」と語り、御家人を奮い立たせました。この言葉に心を動かされた御家人たちは一致団結し、幕府は見事に勝利します。

北条政子の存在は「女性でありながら武士をまとめた指導者」として、定期テストや高校入試でよく登場します。

執権政治の確立 ― 北条泰時の活躍

北条氏は将軍を補佐する「執権」という役職に就き、次第に幕府の実権を独占していきました。

その中でも特に重要なのが北条泰時です。泰時は頼朝の孫にあたる人物で、執権政治を大きく発展させました。彼は裁判や武士同士の争いを公正に解決するために「御成敗式目」を制定します。これによって幕府の支配はより安定し、武士の社会をまとめる基盤が作られました。

この流れを理解するには、「源氏将軍は早くに絶え、実権は北条氏が握った」という点を押さえることが大切です。

御成敗式目 ― 日本初の武家法

1232年、北条泰時によって制定された御成敗式目は、日本で初めて武士社会のルールを成文化した法律です。武士の慣習や道徳に基づいて、土地争い・相続・訴訟などの基準を定めました。御成敗式目はその後の時代まで長く使われ、日本の法制度の礎となった重要な法典です。

入試では「1232年に制定された日本初の武家法は何か」という形で出題されることが多いので、年号とセットで覚えておくと安心です。

源頼朝の死後、幕府の実権は北条氏に移り、「執権政治」という新しい体制が始まりました。北条政子の尼将軍としてのリーダーシップ、そして北条泰時による御成敗式目の制定は、武士社会を安定させる大きな出来事でした。定期テストや高校入試では、「執権=北条氏」「御成敗式目=1232年」「尼将軍=北条政子」といった知識を正しく結びつけることが問われます。

この章を押さえることで、鎌倉幕府の中期における政治の特徴を理解できるでしょう。

御成敗式目

ー 武士社会をまとめるルール ー

成敗式目の内容と特徴

御成敗式目は全51か条からなる法令で、特に武士の土地の相続・売買・訴訟などに関するルールが多く盛り込まれています。従来の公家社会の律令とは異なり、武士の現実の生活に即した実用的な内容が中心でした。

たとえば、土地を分割して子どもに相続する方法や、土地をめぐる争いが起きた場合の解決手順などが定められていました。これにより、同じ基準で判断できるようになり、武士たちにとっても納得しやすい制度となったのです。

御成敗式目の意義と影響

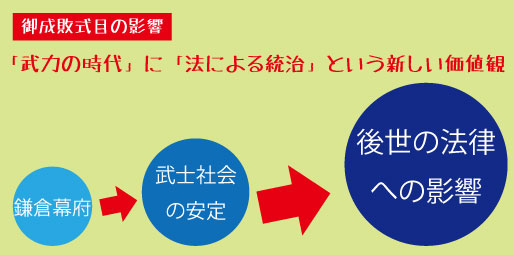

御成敗式目が制定されたことで、武士社会は大きく安定しました。従来は武力によって決着していた争いも、法に基づいて解決することが増え、幕府の権威も高まりました。

また、この法は鎌倉幕府だけでなく、後の室町幕府や戦国大名の法律にも影響を与え、日本の法制史に大きな足跡を残しました。つまり御成敗式目は、「武力の時代」に「法による統治」という新しい価値観を導入した点で非常に重要です。

元寇

ー 蒙古襲来と日本の危機 ー

文永の役(1274年)

最初の襲来は1274年、北条時宗の時代に起こりました。元は高麗を従えて大軍を編成し、日本の北九州・博多湾へ侵攻してきます。元軍は鉄砲(てつはう)と呼ばれる火薬兵器を用い、集団戦術で攻めてきました。日本の武士は一騎打ちを重んじる戦い方でしたが、元軍の戦法は全く異なり、大いに苦戦しました。しかし、日本側は必死の防戦を続け、さらに暴風雨によって元軍は撤退を余儀なくされました。これが「文永の役」です。

弘安の役(1281年)

元は一度の失敗では諦めませんでした。7年後の1281年、再び大軍を編成して日本へ攻め込みます。これが「弘安の役」です。今回は、東路軍(高麗側から出発)と江南軍(中国南部から出発)の二手に分かれ、前回よりもさらに大規模な軍勢でした。日本側は博多湾に「石築地(いしついじ)」と呼ばれる防塁を築いて迎え撃ち、奮戦します。最終的には再び暴風雨が襲い、元軍は大損害を受けて撤退しました。この嵐は「神風(かみかぜ)」と呼ばれ、日本を救った天の助けとして語り継がれています。

元寇の影響と幕府の動揺

2度の襲来を撃退したことで、日本は独立を守り抜きました。

しかし幕府にとっては大きな問題が残りました。元寇は防衛戦争だったため、新しい領地を獲得できず、戦った御家人に十分な恩賞を与えることができなかったのです。これにより、御家人の不満が募り、幕府の支配力は弱まっていきました。

また、博多の石築地などの防衛費用も幕府にとって大きな負担となり、財政難が深刻化します。元寇は外敵の脅威を退けた成功の歴史である一方、幕府の内部崩壊を加速させる要因ともなったのです。

元寇後の社会と御家人の苦しみ

恩賞不足という深刻な問題

武士が幕府に仕える大きな理由は「御恩と奉公」の関係にありました。戦で功績を挙げれば土地などの恩賞が与えられる、という信頼関係です。しかし元寇は領土拡大を伴わない防衛戦争でした。そのため、御家人たちに十分な報酬を分け与えることができず、多くの武士が不満を募らせました。とくに戦いに参加した九州の御家人たちの不満は強く、幕府にとって大きな痛手となりました。

負担だけが増える御家人たち

幕府は元寇に備えるため、博多湾に石築地を築いたり、沿岸の守備を強化したりしました。これらの費用は幕府だけでなく御家人にも重くのしかかります。戦いが終わった後も、再来襲への警戒は続き、御家人たちは交代で九州防衛に派遣されるなど、奉公の負担が一段と増していきました。

その結果、多くの御家人は経済的に困窮し、土地を手放さざるを得ない状況に追い込まれる者も現れました。こうして武士の生活は不安定になり、幕府への信頼が揺らいでいったのです。

御家人の不満と幕府の弱体化

御恩によって報われるはずの御家人が、実際には恩賞を受けられず、しかも負担ばかりが増える。この矛盾は、幕府と御家人の関係を大きく損ないました。御家人たちの中には幕府への忠誠心を失う者も出てきて、やがて幕府の権威は大きく揺らいでいきます。

この不満が蓄積した背景には、元寇だけでなく、その後の財政難も影響していました。幕府は追加の支出を強いられ、政治的にも余裕を失い、武士をまとめる力を次第に失っていったのです。こうした状況が後醍醐天皇による倒幕運動や、新しい時代への転換へとつながっていきます。

まとめ

鎌倉時代は、日本が初めて「武士の時代」を迎えた大きな転換点でした。

源頼朝の挙兵から幕府の成立、御恩と奉公を軸とした武士の仕組み、北条氏による執権政治、御成敗式目の制定、そして元寇という外からの脅威まで

――この時代の流れには、高校入試や定期テストで必ず問われる重要なポイントが詰まっています。

とくに押さえておきたいのは、

「なぜその出来事が起こったのか」「その結果、社会はどう変わったのか」

という流れです。

たとえば、御成敗式目は「武士の暮らしに合わせたルールが必要だったから」制定されましたし、元寇後の御家人の苦しみは「防衛戦争で領地を得られなかったから」生まれました。このように原因と結果を意識することで、歴史の出来事は単なる暗記ではなく、「つながり」で理解できるようになります。

また、鎌倉時代の学習は「覚えるべき用語」が多い時期でもありますが、一度全体のストーリーをつかんでしまえば整理しやすくなります。「源頼朝 → 北条氏の執権 → 御成敗式目 → 元寇 → 御家人の苦しみ → 幕府の衰退」という流れを一本の物語としてイメージするのがおすすめです。さらに、図解や年表を自分で作ってみると、知識が整理されて記憶にも残りやすいでしょう。

鎌倉時代は、日本が内外の課題にどう立ち向かったのかを示す時代です。外敵の元軍に立ち向かい、法による支配を整え、しかし内側から揺らいでいく――そのプロセスを学ぶことは、単なるテスト対策を超えて、日本史を深く理解する第一歩となります。

みなさんも今回のまとめを参考に、自分なりのノートや図解を作りながら学習を進めてみてください。歴史の勉強は「知識の積み重ね」だけでなく、「物語を理解すること」でどんどん面白くなります。鎌倉時代をしっかりと理解できれば、次の室町時代や戦国時代の学習もスムーズにつながりますよ。

一歩ずつ知識を積み重ね、

定期テストでも入試でも自信を持って臨めるように、

楽しみながら学習を進めていきましょう!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 689人 に閲覧されています。

.jpg)

御成敗式目の制定背景

御成敗式目がつくられたのは1232年、3代執権・北条泰時の時代です。当時の日本では、土地の相続や争いごとに関して明確な決まりがなく、武士たちの間でトラブルが絶えませんでした。裁判を行う際も、統一された基準がなく、個別の慣習やその場の判断に頼ることが多かったのです。

こうした状況を改善するため、幕府は武士たちの生活に即したルールを整備する必要がありました。その結果生まれたのが御成敗式目であり、これにより幕府の裁判や政治がより公正かつ安定的に行えるようになりました。