英検準2級vs準2級プラス レベル・難易度・大学受験への影響を徹底比較

その中でも近年注目を集めているのが、2025年度から正式に導入される「準2級プラス」です。従来の準2級と2級の間に新しく設けられたこの級は、受験生にとってどのような意味を持つのでしょうか。

まず押さえておきたいのは、準2級プラスが

であるという点です。準2級合格者の多くが2級の壁にぶつかりやすく、そのギャップを埋める目的で導入されました。つまり「準2級プラス」は、基礎を固めつつ、大学入試レベルの英語力へと進むための架け橋となる存在なのです。

では、準2級と準2級プラスでは具体的に何が違うのでしょうか。

出題形式自体は大きく変わりませんが、求められる語彙数や表現力、テーマの抽象度が上がることが特徴です。準2級が「日常生活や学校生活でのやり取り」が中心であるのに対し、準2級プラスでは「社会問題や抽象的なトピック」にまで踏み込む出題がなされます。リーディングやライティングでは、自分の意見を論理的に述べる力がより強く求められるのです。

こうしたレベルアップは、大学受験との相性を考えると大きな利点になります。近年の大学入試では、ただ英文を読むだけでなく「自分の意見を英文で発信できるか」が問われています。

一方で、すべての受験生に準2級プラスが必須というわけではありません。準2級を取得してすぐに2級を狙える学習者もいれば、準2級プラスを経てから確実に実力を伸ばした方が安心なケースもあります。自分の志望校の出願条件や、現時点の英語力を踏まえて「準2級止まりで良いのか」「準2級プラスを経由するのか」を戦略的に選ぶことが重要です。

本コラムでは、

- 「英検準2級と準2級プラスの違い」

- 「難易度・出題範囲の比較」

- 「大学受験における活用方法」

を徹底解説します。さらに、どちらを選ぶべきか迷っている受験生のために、タイプ別のおすすめルートや勉強法についても紹介していきます。

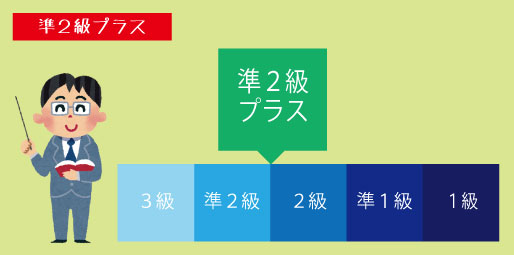

英検準2級と準2級プラスの位置づけ

両者が英検の中でどのレベルにあたるのか、導入背景と目的

英検は「実用英語技能検定」として、日本で最も広く受験されている英語資格試験です。3級を中学卒業程度、準2級を高校中級程度、2級を高校卒業程度とし、学習の到達度を示す指標として多くの学校・受験生に利用されています。

その中で、2025年度から新設されたのが「準2級プラス」です。この章では、準2級と準2級プラスの位置づけを確認しつつ、なぜこの新しい級が生まれたのか、その背景と目的を解説します。

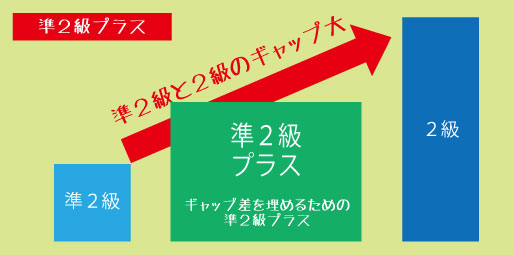

準2級プラス新設の背景

従来、準2級から2級に進もうとする受験者にとって「レベルの壁」が大きな課題でした。準2級では比較的身近な話題が中心ですが、2級になると「社会問題や学術的トピック」を扱う問題が増え、一気に難易度が上がります。このギャップにより、2級に挑戦しても不合格を繰り返す学習者が少なくありませんでした。

こうした課題を受けて導入されたのが「準2級プラス」です。準2級の基礎を踏まえつつ、2級で求められる思考力や表現力の一部を取り入れることで、段階的なステップアップを可能にしました。

言い換えれば、「準2級プラス」は2級への架け橋として設計された級なのです。

準2級プラスの目的と役割

準2級プラスには、大きく3つの目的があります。

-

学習者のモチベーション維持

いきなり2級に挑戦して挫折するのではなく、中間目標を設定することで学習意欲を継続しやすくします。 -

大学受験との接続強化

大学入試改革では、単なる読解力だけでなく「自分の意見を述べる力」や「多様なテーマに対応できる力」が重視されています。準2級プラスで問われるスキルは、この方向性と一致しているため、受験生にとって実践的な訓練となります。 -

英語教育の国際基準との整合性

英検はCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)に対応しており、準2級プラスを設けることでより細かいレベル設定が可能になりました。これにより、英語力を国際基準で客観的に示しやすくなります。

試験形式と出題範囲の違い

リーディング・リスニング・ライティング・スピーキングの比較

英検準2級と準2級プラスは、どちらも「読む・聞く・書く・話す」の4技能を測定する試験であり、試験の大枠は共通しています。

しかし、両者を比べると出題範囲や難易度に明確な差があります。準2級が「身近な話題」を中心とするのに対し、準2級プラスは「社会的・抽象的なテーマ」に踏み込み、大学受験を意識した応用力を問う点が特徴です。

本章では、技能ごとにその違いを整理していきます。

リーディングの比較

リーディングは、単語・熟語力、文法理解、長文読解を中心に構成されています。

-

準2級:日常生活や学校生活に関連した文章が多く、長文も比較的読みやすいレベル。たとえばクラブ活動や旅行、家庭での出来事など身近な題材が中心です。

-

準2級プラス:テーマが一段階広がり、社会問題や科学的な話題、文化比較などが出題されます。文章量も増え、論理展開を把握する力が必要になります。

つまり、準2級プラスでは「英語を読む」だけでなく「筆者の意見を理解し、自分なりに考える」段階に踏み込むのです。

リスニングの比較

リスニングは、スピードと話題の幅が大きな違いとなります。

-

準2級:会話スピードはややゆっくりで、日常的な会話や簡単な説明が中心。状況を把握すれば答えやすい問題が多い。

-

準2級プラス:話題の幅が広がり、学校生活だけでなく環境問題や社会的な出来事に関する会話も登場します。音声スピードも自然に近づき、聞き取りながら要点を整理する力が求められます。

これにより、受験生はリスニング力だけでなく「集中して情報を取捨選択する力」を鍛える必要が出てきます。

ライティングの比較

ライティングは、両者の差が最もはっきり出る技能の一つです。

-

準2級:与えられたテーマに対して自分の意見を1つ提示し、その理由を2つ英文で説明する形式。身近な話題が多いため、語彙力が限られていても対応可能。

-

準2級プラス:テーマがより抽象的になり、社会問題や環境、教育といった話題が出題されます。意見を述べるだけでなく、論理的な展開や多角的な理由付けが求められる点が特徴です。

つまり、準2級プラスでは「書けるかどうか」だけでなく「説得力のある文章を書けるかどうか」が試されます。

スピーキングの比較

面接形式で行われるスピーキングテストでも、違いが見られます。

-

準2級:与えられたイラストや文章をもとに、短い答えを返す形式が多く、日常的な受け答えで対応可能。

-

準2級プラス:社会的なトピックに関して自分の意見を述べたり、理由を説明したりする場面が増えます。面接官とのやり取りも一歩進んだレベルが求められ、瞬発力と論理性を兼ね備えたスピーキング力がカギとなります。

準2級と準2級プラスの形式自体はほぼ同じですが、出題範囲と要求水準に大きな差があります。準2級は「基礎的な英語運用力」を確認する試験、準2級プラスは「大学入試や社会で求められる応用力」を意識した試験と整理できます。

特にリーディングとライティングでは、身近な題材から社会的なテーマへの拡張が顕著であり、準2級プラスはまさに「思考力と発信力を伸ばす中間ステップ」と言えるでしょう。

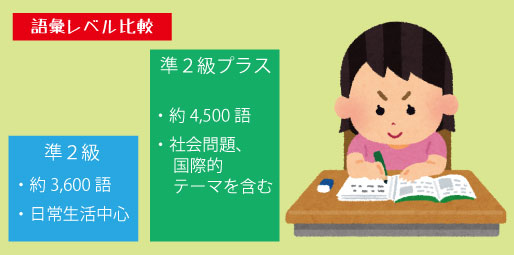

難易度の差:求められる語彙力・表現力

準2級で必要な力と、準2級プラスで追加される力

英検準2級と準2級プラスの最も大きな違いは「要求される英語の深さ」にあります。両者は形式上は似ていますが、準2級は「基礎力の完成度」を測る試験である一方、準2級プラスでは「それを使いこなす応用力」が試されます。

特に語彙力や表現力のレベル差が顕著であり、この違いが受験生にとって「どの程度の英語力を身につけているか」を客観的に示す指標となります。

ここでは、準2級と準2級プラスで求められる力の差を整理していきましょう。

準2級で必要とされる語彙力と表現力

準2級の語彙レベルは 高校中級程度(約3,600語) が目安とされています。

日常生活や学校生活に関する話題が中心で、ニュースや社会問題といった抽象度の高い内容は少なめです。

表現の面では「正しい文法で基礎的な意思疎通ができるか」が評価の軸になります。例えば、ライティングでは「あなたは制服に賛成ですか?」といった身近なテーマについて、自分の意見とその理由を2つ挙げれば合格水準に達します。

つまり、準2級では「知っている単語を正しく使い、シンプルに伝える力」が重視されるのです。

準2級プラスで追加的に求められる力

準2級プラスでは、準2級で学んだ基礎を踏まえつつ 語彙レベルが約4,500語程度 に引き上げられます。出題範囲も「社会問題・国際問題・文化比較」といった抽象的で複雑なテーマに広がります。

表現力の面では「理由を複数の角度から展開する力」「自分の立場を根拠づけて説得力を持たせる力」が求められます。ライティングでは、単に意見を述べるだけでなく、反対意見を想定したうえで自分の立場を補強するような文章構成が高評価につながります。スピーキングでも「一問一答」型から「会話を発展させる」力へとレベルアップしており、より自然な英語運用力が求められるのです。

語彙・表現力の差が学習に与える影響

このような難易度の差は、学習計画にも直結します。

準2級を目指す段階では、まず教科書レベルの単語・文法を確実に定着させることが重要です。

一方、準2級プラスを視野に入れるなら、抽象語彙 や 意見を支える論理的な接続表現 を積極的に取り入れる必要があります。これは大学受験の英語長文や小論文的な英作文にも直結する力となるため、単なる「英検対策」にとどまらず学習全体に波及効果をもたらします。

大学受験における評価とメリット

出願資格・加点制度・入試免除などでの活用可能性

ここ数年、英検をはじめとした英語外部検定は、大学入試においてますます重要な役割を担うようになっています。特に英検準2級や準2級プラスは、高校生の多くが現実的に取得を狙える級でありながら、大学入試での「出願資格」「得点換算」「加点」といった形で活用される場面が増えています。

この章では、準2級と準2級プラスの資格が大学受験でどのように評価されるのか、具体的なメリットを整理していきます。

出願資格としての活用

多くの私立大学では、出願にあたり「英語外部検定の級・スコア」を条件に設定する場合があります。

例えば、AO入試・推薦入試では「英検準2級以上」を出願条件としているケースが少なくありません。これは、準2級が「高校中級レベルの基礎力を修了した」ことの証明とみなされているためです。

一方、準2級プラスを取得していると「準2級より一歩進んだ学習到達度」を示せるため、競争率の高い入試において有利に働く可能性があります。特に、英語に力を入れている学部(国際学部・外国語学部など)では「プラス評価」として扱われやすい傾向があります。

加点制度でのメリット

英検の資格は、一般入試においても「得点換算」や「加点」として反映されることがあります。例えば、

-

英検準2級合格 → 英語試験に+10点換算

-

英検2級合格 → 英語試験に+20点換算

といった形で、入試の得点に直接上乗せされます。準2級プラスはまだ導入大学が限定的ですが、準2級以上2級未満の位置づけであることから、今後「準2級より高い加点」として扱う大学が増えることが予想されます。受験生にとっては「1点の差」が合否を分ける世界なので、この加点制度は非常に大きなメリットになります。

試験免除や判定優遇

さらに一部の大学では、英検資格を持っていると 英語の筆記試験が免除される 場合があります。

例えば、「準2級以上取得者は英語試験免除」と定めている推薦入試があり、その分、小論文や面接に集中できるという利点があります。

また、合否判定において「英検準2級以上を所持している受験生は英語の得点を8割保証」といった基準を設ける大学もあります。このような制度は、準2級プラスが導入されることでより柔軟に運用され、学生の英語力を正確に反映するものとなっていくでしょう。

どちらを目指すべき?

受験生のタイプ別おすすめ級

高校受験・大学受験を見据えた選び方と学習計画の指針

英検準2級と準2級プラスのどちらを目標とするべきかは、受験生の学年や志望校、現在の英語力によって異なります。準2級は「基礎力の証明」、準2級プラスは「大学入試に直結する実力証明」という性格が強く、それぞれの役割を理解しておくことが大切です。

ここでは、受験生のタイプごとに「おすすめの級」と「学習計画の指針」を整理していきます。

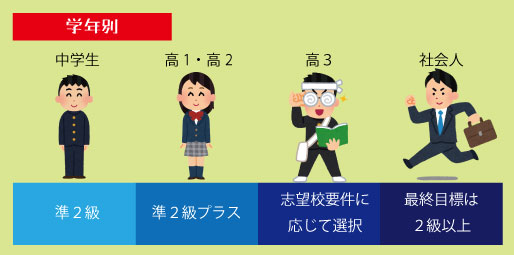

中学生・高校受験を意識する人

高校受験においては、英検準2級を持っていることがアピール材料になるケースが多く見られます。特に私立高校の推薦入試では「英検準2級取得で内申点加点」「出願条件クリア」などの優遇があるため、中学生にとって準2級は大きな目標になります。

この段階で準2級プラスを狙う必要は必ずしもありません。むしろ、基礎力を着実に身につけ、準2級合格を最優先にすべきです。高校入学後に時間があれば、準2級プラスや2級に挑戦していくのが現実的な流れでしょう。

高校1・2年生・大学受験を見据える人

高校1・2年生にとって、準2級プラスは「大学入試をにらんだ実力強化」の最適な目標です。準2級では日常生活レベルの英語力を証明できますが、大学入試ではより抽象的なテーマや社会的なトピックを理解・発信する力が求められます。そのギャップを埋めるのが準2級プラスです。

この段階で準2級プラスを取得しておくと、大学入試の出願資格や加点で有利になるだけでなく、2級に進むための学習基盤が固まります。特に、国際系学部や英語重視の大学を志望する生徒には、準2級プラスを目指すルートを推奨できます。

高校3年生・受験直前の人

高校3年生で大学入試直前期にいる場合は、戦略的な選択が必要です。

もしすでに準2級を取得しているなら、準2級プラスを目指すよりも、出願に必要な条件を満たしているかどうかを優先的に確認すべきです。志望校の要件に「準2級以上」とあるなら、追加の受験勉強を他科目に回した方が合理的なケースもあります。

一方で、時間に余裕があり、英語を得点源にしたい人は、準2級プラスを経由して2級に挑戦するのも有効です。特に難関私大を志望する場合、2級レベルの英語力を持っていることがアドバンテージになります。

社会人・英語力を客観的に示したい人

社会人や留学準備をする人にとっては、準2級プラスはまだ認知度が十分に浸透していない可能性があります。そのため、英語力を外部にアピールする場合は「2級以上」を目指した方が評価は安定します。ただし、英語学習のステップアップとして準2級プラスを経由するのは効果的であり、モチベーション維持にもつながります。

英検準2級と準2級プラスは、どちらを目指すべきかによって役割が異なります。

-

中学生・高校受験生:まずは準2級を最優先

-

高校1・2年生:準2級プラスを取得して大学受験に備える

-

高校3年生:志望校の要件に応じて戦略的に選択

-

社会人:最終的には2級以上を狙いつつ、準2級プラスは実力養成の通過点

自分の立場や目標に合わせて、どちらを目指すかを判断することが、効率的な学習計画につながります。

準2級プラスから

2級・準1級へのステップアップ

合格後の活かし方と次の目標設定

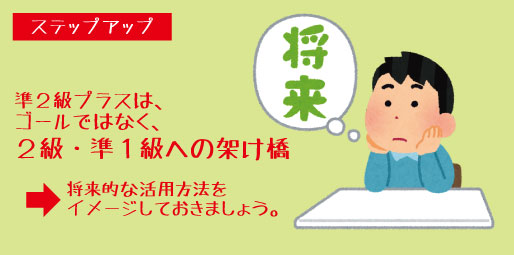

英検準2級プラスは、準2級と2級の間に位置する「橋渡し的な級」です。しかし、合格が最終ゴールではありません。むしろ「ここからどのように学習を続け、2級・準1級へと進むのか」が重要になります。

大学受験や将来のキャリアを考えると、準2級プラス合格後の学習戦略は次のステージへの飛躍を左右する分岐点です。

この章では、準2級プラスを取得した後の具体的な活かし方と、2級・準1級へのステップアップ方法を解説します。

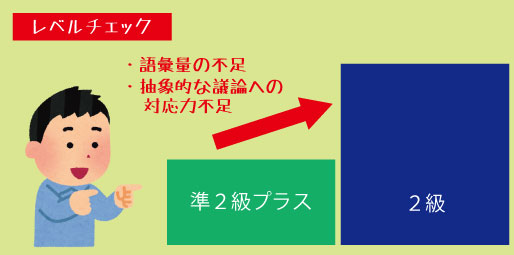

準2級プラス合格後の到達レベルを確認する

準2級プラスの合格は「日常生活を超えて、社会的なテーマに対応できる英語力」を証明するものです。英語ニュースやエッセイをある程度理解でき、自分の意見を簡潔に述べられる段階に到達しています。

しかし、この時点ではまだ「語彙量の不足」「抽象的な議論への対応力不足」といった課題が残ります。そのため、合格後すぐに「2級ではどのスキルが求められるのか」を把握し、ギャップを埋める準備を始めることが大切です。

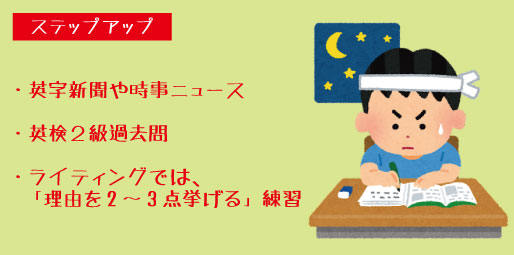

2級へのステップアップ戦略

英検2級では、高校卒業程度の英語力が求められます。ニュース記事や学術的な内容も出題されるため、準2級プラスからさらに語彙を1000語以上増やす必要があります。

学習戦略としては、

-

英字新聞や時事ニュースを定期的に読む

-

英検2級過去問を通じて問題形式に慣れる

-

ライティングでは「賛成・反対」だけでなく「理由を2~3点挙げる」練習を積む

といった取り組みが有効です。

準2級プラスの力を土台にすれば、半年〜1年で2級合格を狙うことも十分に可能です。

準1級を視野に入れる場合の学習法

準1級は「大学上級〜社会人レベル」の英語力を示す資格であり、難関大学や海外進学を考える場合に大きな武器になります。準2級プラスから一気に準1級を狙うのはハードルが高いため、まずは2級を経由するのが基本です。

ただし、将来的に準1級を目指すなら、早い段階から以下の学習を取り入れると効果的です。

-

洋書や専門記事を読む習慣をつける

-

英作文で「具体例を交えた論理展開」を意識する

-

英会話で社会問題や抽象的テーマを扱う練習をする

こうした積み重ねが、準1級で求められる「高度な表現力」につながります。

大学受験やキャリアへの活かし方

準2級プラス合格は「努力の成果」として大学入試の出願資格や加点に活用できます。しかし、それだけで終わらせず、2級・準1級にステップアップすれば「受験の武器」から「将来の実力証明」へと価値が広がります。

就職活動でも英検2級以上は評価対象になりやすく、準1級なら専門職や国際系のキャリアで強力なアピール材料となります。

準2級プラスはゴールではなく、2級・準1級への架け橋です。

-

まずは到達レベルを確認し、弱点を把握する

-

2級合格に向けて語彙・表現力を拡張する

-

準1級を視野に入れるなら、早めに高度なインプットを始める

-

大学受験・将来のキャリアで「武器」として活用する

この流れを意識することで、準2級プラス合格を単なる資格に終わらせず、自分の未来を広げる確かなステップにできます。

まとめ

英検準2級と準2級プラスは、どちらも高校生にとって重要な英語資格ですが、その役割や難易度には明確な差があります。準2級は「基礎的な英語力」を確認する試験であり、日常生活や学校生活に関する語彙・文法・表現力を身につけることが最優先です。一方、準2級プラスは「応用力や論理的思考力」を意識した試験であり、社会的・抽象的なテーマへの対応力や文章表現力が求められます。形式はほぼ同じでも、出題範囲の広さや求められる表現力のレベルに差があるため、自分の学習ステージに応じた戦略が必要です。

また、大学受験においても両者の価値は異なります。準2級は推薦入試や出願資格で活用でき、入試加点や試験免除などのメリットがあります。準2級プラスはそれに加えて、2級や準1級へのステップとしても有効で、大学入試での差別化や長文読解・英作文の実力養成につながります。

取得後は自分の英語力の到達度を確認すると同時に、次の目標を設定することが重要です。2級・準1級へのステップアップを視野に入れることで、英語学習の道筋が明確になり、将来のキャリアや留学にも直結する力を養うことができます。

学習方法としては、準2級では基礎語彙と文法の定着、身近なテーマでのライティング・スピーキングを重点的に行い、準2級プラスでは抽象的なテーマや社会問題に対応できる語彙・表現力を積み上げることがポイントです。毎日の学習を継続することで、少しずつ力は確実に伸びます。焦らず段階的にステップアップすることが、最終的な2級・準1級合格への近道です。

これから英検に挑戦する方に伝えたいのは、「合格はゴールではなく、自分の英語力を示す一つの目安である」ということです。

準2級や準2級プラスの学習を通じて得られる経験は、大学受験だけでなく、将来のキャリアや国際的なコミュニケーション力にも必ず活きます。苦手な分野があっても、毎日の努力を積み重ねることで必ず克服できます。自分の目標に合わせた計画を立て、一歩ずつ確実に進むことで、英語学習の成果は確実に形になります。

英検を通じて得られる「読む・書く・聞く・話す」の4技能は、単なる試験対策にとどまらず、実生活や進学・就職の場面でも大きな力となります。ぜひ、準2級・準2級プラスの学習を通して、自分の英語力を着実に伸ばし、次のステップへの自信をつかんでください。学習を始めたその一歩が、未来の大きな可能性につながります。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 1,134人 に閲覧されています。

.jpg)

英検における準2級の位置づけ

準2級は「高校中級レベル」とされ、日常生活に加えて学校生活や社会的な場面で必要な英語力を測る試験です。

出題内容は、身近なテーマのリーディング、日常的な会話のリスニング、意見文ライティング、日常的な受け答えを問うスピーキングで構成されています。

多くの高校生が英検挑戦のスタート地点として選ぶ級であり、大学受験における外部検定利用制度でも基準として認められるケースが多いのが特徴です。