金岡南中学校の生徒紹介 定期テスト対策と部活両立で伸ばす中学準備・進級準備の力

中学生になると、学習内容は一気に難しくなり、同時に部活動や学校行事も始まります。小学生のころに比べ、勉強と部活の両立に悩むご家庭は少なくありません。

特に金岡南中学校の生徒さんからは、

「定期テストの準備の仕方がわからない」

「部活で忙しくて勉強時間が足りない」

といった声をよく耳にします。実際、テスト前にまとめて勉強するのでは点数アップにつながらず、学習習慣を日常的に整えることが何より大切です。

塾での学びは、単にテストの点数を上げるためだけではありません。毎日の小さな積み重ねによって「学習習慣」を身につけ、自分で計画を立てて進める力を育むことにつながります。

特に中学1年生や新中学生にとって、この「勉強の型」を早めに作ることが、進級後の定期テスト対策や高校受験に大きな差を生みます。

今回のコラムでは、この生徒さんの授業記録をもとに、

- ①定期テスト対策の工夫

- ②部活と勉強の両立方法

- ③中学準備・進級準備のポイント

について、わかりやすくお伝えしていきます。

金岡南中学校の生徒紹介

通塾のきっかけと目標

定期テストに向けた目標設定

塾に通う際、生徒さんと保護者の方が一緒に決めた目標は、「定期テストでの得点アップ」でした。

具体的には、入会前のテストで苦手意識が強かった理科・社会の強化に力を入れ、英語と数学で安定した点数を取れるようにすることが当面の目標です。また、テスト前だけでなく日常的に学習する習慣を作ることも重視しました。塾の授業では、テスト範囲の復習と予習をバランスよく組み込みながら、1回ごとの学習を次の成果につなげています。

部活と両立する中での意識変化

この生徒さんは部活動にも熱心に取り組んでいます。練習や試合がある日はどうしても疲れて帰宅しますが、それでも「塾の宿題は必ずやる」と決めたことで、自然と時間管理の意識が芽生えました。部活を頑張りながら塾にも通うことで、勉強と部活の両立を経験し、「やればできる」という自信を少しずつ積み上げています。この両立の姿勢は、今後の学習や生活全般に大きな力を与えてくれるでしょう。

金岡南中学校の生徒さんが塾に通い始めた背景には、

- 「中学準備・進級準備を早めに整えたい」

- 「定期テスト対策の正しいやり方を学びたい」

という思いがありました。塾での学習を通じて、単に点数アップを目指すだけでなく、部活と勉強を両立しながら前向きに取り組む姿勢が身につきつつあります。中学生にとって、こうした早めの準備は大きな安心感となり、今後の成長につながっていきます。

定期テスト対策の取り組み

点数アップに向けた実践

中学生にとって「定期テスト対策」は、成績を大きく左右する重要な取り組みです。

特に金岡南中学校のようにテスト範囲が広く出題形式も工夫されている学校では、単なる暗記や直前の詰め込みでは高得点を取ることは難しくなります。

今回紹介する生徒さんは、塾での学習を通じて、効率よく点数アップにつながる「テスト勉強の型」を身につけていきました。ここではその実践例をご紹介します。

授業ごとの積み重ねがテスト勉強につながる

この生徒さんは、塾での授業記録にあるように、毎回の学習で「今日の課題」を明確にし、宿題で反復する流れを徹底しました。

例えば英語では、本文の音読と単語テストを繰り返し行い、基礎の定着を確認。数学では問題演習を中心に進め、間違えた問題を必ずやり直す習慣を身につけました。これにより、テスト前に「何をすればよいか迷う時間」が減り、自然とテスト対策が日常学習の延長線上に組み込まれるようになりました。

弱点科目の重点補強で点数を底上げ

入会当初の定期テストでは、理科や社会に苦手意識がありました。そこで塾では「暗記科目を効率よく学ぶ工夫」を導入。

具体的には、授業での小テストや宿題チェックを繰り返し、インプットとアウトプットを短いサイクルで回す学習法を実践しました。単元ごとに確認プリントを使い、記憶の定着を図った結果、徐々に点数の底上げに成功しました。得意科目だけでなく苦手科目も意識的に学ぶことで、総合点が安定してきたのです。

定期テスト直前の仕上げ方

テスト前の1週間は、これまで積み重ねてきた学習内容を整理する大切な期間です。この生徒さんは、授業での課題や宿題をもとに「自分専用のやり直しノート」を作成しました。そこには間違えた問題や覚えられなかった用語をまとめ、繰り返し見直せるようにしました。

また、部活動で時間が限られているため、「1日ごとに範囲を分けて集中学習」する方法を取り入れました。結果として、短時間でも効率的に復習ができ、テスト本番での得点力アップにつながりました。

金岡南中学校の生徒さんが実践した定期テスト対策は、

- ①毎回の授業の積み重ね

- ②苦手科目の重点補強

- ③テスト直前の効率的な復習

という3つのステップで成り立っています。これは一人の特別なやり方ではなく、多くの中学生に共通して効果的な方法です。「定期テスト対策は直前にまとめてやるもの」という思い込みを変え、日常の学習習慣から準備を進めることが、確実な点数アップへの近道になります。

部活と勉強の両立

時間の使い方を工夫する力

中学校生活において「部活動」と「勉強」はどちらも大切な柱です。

特に運動部では練習や試合で放課後の時間が埋まりやすく、

「勉強する時間が取れない…」

という悩みが生まれがちです。

しかし、両立は不可能ではありません。むしろ、時間の使い方を工夫することで集中力が高まり、部活も勉強も充実させることができます。ここでは、部活と勉強を両立するための具体的な取り組みを紹介します。

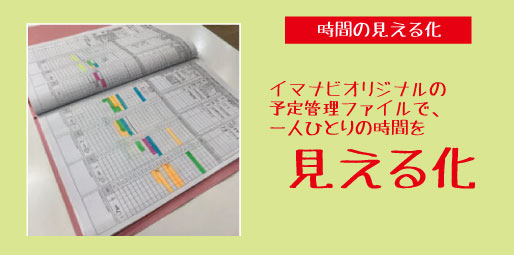

時間の見える化で効率アップ

限られた時間を最大限に使うためには「時間の見える化」が効果的です。

例えば、帰宅後の自由時間を

- 「30分は英単語暗記」

- 「15分は宿題の計算問題」

と具体的に区切って計画を立てます。人は「何を、どの時間にやる」と決めた方が集中しやすく、短時間でも成果を出しやすいのです。手帳やスマホアプリを活用し、1日の流れを視覚化する習慣をつけましょう。

スキマ時間を積み重ねる

部活生にとって、まとまった勉強時間を確保するのは難しいものです。そこで重要になるのが「スキマ時間の活用」です。通学中に英単語を確認する、昼休みに友達と社会科の用語をクイズ形式で出し合う、といった工夫を積み重ねるだけでも学習量は大きく変わります。わずか5分でも、毎日続ければ大きな成果につながるのです。

疲れている日も“ゼロ”をつくらない

練習や試合で疲れて、

「今日は勉強できそうにない」

と感じる日もあるでしょう。

そんな時に大切なのは“ゼロの日をつくらない”ことです。たとえ数分でも

- 「今日習った公式を確認する」

- 「授業ノートを眺める」

といった最低限の行動を取り入れることで、学習習慣を維持できます。大切なのは「毎日机に向かう」習慣を守ることです。

両立経験が将来の力になる

部活と勉強の両立は一見大変ですが、この経験は将来に必ず役立ちます。短い時間で集中する力や、優先順位を考えて行動する力は、高校や大学の学習、さらには社会人になってからの仕事にも生かされるスキルです。努力の積み重ねは、学力だけでなく生きる力の成長にもつながるのです。

部活と勉強の両立に必要なのは

- 「時間の見える化」

- 「スキマ時間の活用」

- 「ゼロの日をつくらない」

という3つの意識です。大切なのは完璧を求めることではなく、毎日の中で小さな工夫を積み重ねていくこと。そうすることで、部活も勉強も充実させ、成長を実感できる中学校生活を送ることができます。

日々の授業記録から見える成長

小さな積み重ねが大きな成果に

授業中の行動が学力を左右する

授業中にノートをとる、先生の質問に答える、わからないところを質問するなどの行動は、学力向上に直結します。生徒の授業記録を見ると、積極的に手を挙げる生徒は、テストでも点数を伸ばす傾向が強いことがわかります。日々の授業を「ただ聞くだけ」にせず、行動に変換することが大切です。

宿題・復習の記録が理解度を示す

授業だけで理解が完結することは少なく、宿題や復習が理解を深める重要な要素です。授業記録には「宿題の提出状況」「復習の有無」を記録することで、理解度や取り組み姿勢を把握できます。毎日少しずつでも復習を積み重ねる生徒は、定期テストでの安定した得点につながります。

小さな進歩も見逃さない

学習記録を振り返ると、最初はできなかった問題が解けるようになったり、理解の深まりが確認できます。この「小さな進歩」を見逃さずに生徒本人と共有することが、自己肯定感を高め、さらに学習意欲を引き出します。成長は点数だけでなく、努力の継続や理解度の向上という形でも表れます。

成績向上へのフィードバックに活かす

授業記録は単なるメモではなく、指導の改善や生徒へのフィードバックに活かすことができます。

- 「ここでつまずいているから補習を行う」

- 「苦手分野を重点的に演習する」

といった具体的な対応策を立てることで、記録が生徒の成績向上につながります。記録を活かすことで、学習のPDCAサイクルを回すことが可能です。

新中学生へのアドバイス

中学準備のポイント

学習習慣を早めに身につける

中学の授業は小学校よりもペースが速く、理解しきれないまま次の単元に進むことがあります。そのため、家庭学習の習慣を早めに身につけることが大切です。

具体的には、

- 「毎日30分以上の勉強時間を確保する」

- 「宿題をその日のうちに終わらせる」

といった小さな習慣から始めると効果的です。授業内容を定着させるために、予習・復習の習慣をつけることもポイントです。

学習環境を整える

勉強に集中できる環境づくりも重要です。自分専用の机や静かな場所、必要な文房具や教科書が揃っていることが基本です。加えて、スマホやゲームなど集中を妨げるものは勉強時間中は控えるルールを設定しましょう。

環境が整うことで、学習効率が上がり、勉強の習慣化もスムーズになります。

自己管理力を育てる

中学生になると、授業の提出物やテスト、部活の予定など、自分で管理する項目が増えます。

そこでおすすめなのが「スケジュール帳やアプリを使って1日の予定を可視化する」ことです。計画を立て、実行した内容を振り返ることで、自己管理力が身につき、テスト前の焦りや課題の先送りを防ぐことができます。

部活との両立を意識する

部活動に熱中することは大切ですが、勉強とのバランスも意識しましょう。放課後の時間をどう使うか、宿題や復習をいつ行うかをあらかじめ計画することで、学習時間を確保できます。また、部活の先輩や友達と協力して効率よく練習を行うことで、体力的にも精神的にも余裕を持てるようになります。

新中学生が中学生活を充実させるためには、

- ・早めの学習習慣づくり

- ・環境整備

- ・自己管理力の育成

- ・部活との両立の意識

がポイントです。金岡南中学校に進学する生徒たちも、これらの準備を意識して取り組むことで、スムーズに授業に対応し、テストや部活でも成果を上げています。中学生活をスタートダッシュで充実させるために、今から少しずつ準備を始めましょう。

進級準備と今後の目標

次の定期テストに向けて

学年が進むにつれて、学習内容はより複雑になり、テストの範囲も広がります。金岡南中学校の生徒たちにとって、次の定期テストでより良い成績を収めることは、自信と学習習慣の定着につながります。そのためには、進級を見据えた準備と、具体的な目標設定が欠かせません。

本章では、学習面・生活面・目標設定の3つの視点から、次の定期テストに向けた準備のポイントを紹介します。

前回のテストの振り返りを行う

進級準備の第一歩は、前回の定期テストを振り返ることです。間違えた問題や理解があいまいだった単元を整理し、「どの分野が得意で、どの分野が苦手か」を把握することが大切です。

例えば、ノートにミスの原因や理解不足の理由を書き出すことで、自分に合った復習方法を見つけやすくなります。振り返りの際には、教科ごとの得点の傾向や時間配分も確認すると、次回のテストでの戦略を立てやすくなります。

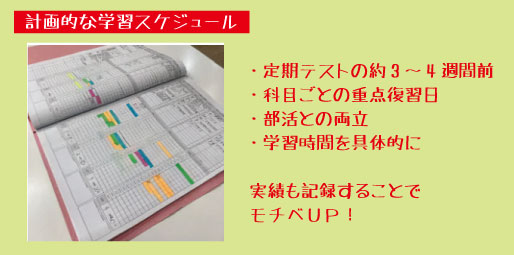

計画的な学習スケジュールを立てる

テストで高得点を目指すには、学習スケジュールの計画が重要です。定期テストの約3~4週間前から、科目ごとの重点復習日を決めると効率的です。また、部活との両立を考え、放課後や休日の学習時間を具体的に書き出すことで、無理なく継続できます。特に数学や英語など、積み重ねが必要な教科は毎日少しずつ復習することが、理解定着につながります。

目標設定でモチベーションを高める

次のテストでの目標を具体的に設定することも、学習意欲の維持に効果的です。

たとえば、

- 「英語は90点以上」

- 「数学は前回より20点アップ」

- 「漢字は満点をとる」

といった具体的な数値目標を立てると、達成状況を確認しやすくなります。目標を小分けにして「1週間でこの単元を仕上げる」「今週は理科の復習に集中する」といった短期目標を設定することも、学習の達成感を積み重ねるコツです。

家庭でのサポートと自己管理

生徒自身の努力だけでなく、家庭でのサポートも重要です。

- ・学習環境の整備

- ・進捗状況の確認

- ・励ましの声かけなど

で、生徒は安心して勉強に集中できます。また、自己管理の力を育てるために、学習内容やテスト勉強の進み具合をチェックリストで可視化すると、やるべきことが明確になり、テスト前の焦りを防げます。

まとめ

第1章では、通塾のきっかけと目標を紹介しました。多くの生徒は「定期テストで点数を上げたい」「勉強と部活を両立させたい」という明確な思いを持って塾に通い始めます。その動機こそが、学習を継続する原動力になります。

第2章では、定期テスト対策の具体的な取り組みについて取り上げました。授業内容の理解度を確認し、苦手単元を徹底的に克服すること。さらに過去問演習や計画的な復習を通して、確実に点数アップを実現していくプロセスが描かれました。

続く第3章では、部活と勉強の両立がテーマでした。限られた時間の中で、いかに効率的に学習時間を確保するか。タイムマネジメントの工夫や、短時間でも集中して取り組む姿勢が成長の鍵であることが強調されました。

第4章では、日々の授業記録の積み重ねが成果につながることを示しました。小さな努力や行動を可視化し、振り返りと改善を繰り返すことによって、学習の質は確実に向上します。

さらに第5章では、新中学生へのアドバイスをまとめました。学習習慣の定着、自己管理力の育成、そして部活とのバランス。これらの準備が、中学生活をスムーズにスタートさせる土台になります。

最後の第6章では、進級準備と次のテストへの目標設定が取り上げられました。振り返り、計画、目標設定、家庭のサポートという4つの要素を意識することで、生徒はより自信を持って次の学年へと進んでいけます。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

私たちの塾では、一人ひとりの目標や状況に合わせた学習サポートを行っています。

- 「定期テストで点数を上げたい」

- 「部活と勉強を両立したい」

- 「新学年に向けてしっかり準備したい」

そんな思いを持っている生徒さんにこそ、ぜひ一度体験授業を受けていただきたいと考えています。

授業だけでなく、学習計画の立て方や日々の勉強習慣づくりも含めてサポートするのが、私たちの強みです。小さな変化の積み重ねが大きな成果につながることを、一緒に実感していきましょう。

問い合わせや体験授業のご予約は、

お気軽にHP・お電話からどうぞ。

金岡南中学校をはじめ、

地域の中学生の皆さんの学習と成長を、

これからも全力で応援していきます。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 551人 に閲覧されています。

.jpg)

通塾を決めたきっかけ

この生徒さんが塾に入会した一番の理由は、「中学準備と進級準備をしっかり整えたい」という思いでした。金岡南中学校では、定期テストの範囲が広く、授業スピードも速いため、自宅学習だけでの対応に不安があったそうです。

特に英語や数学は、内容が積み重ね式であり、最初のつまずきが後の学習に大きく影響します。そこで

ことを目的に、塾での学習をスタートさせました。