英語が苦手な中学生必見!定期テスト対策から始める克服ステップ

「英語のテスト、また点が取れなかった…」

「単語を覚えたつもりなのに、文になるとわからない」

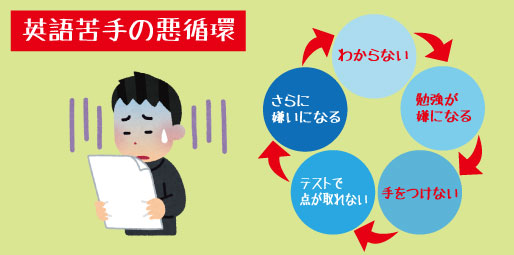

そんな悩みを抱えている中学生はとても多いです。実は、英語が苦手だと感じている人の多くは「センスがないから」ではなく、「正しい勉強法を知らないだけ」。英語は“積み重ねの教科”だからこそ、やり方を変えるだけで驚くほど成果が出る教科なのです。

定期テストのたびに「次こそ頑張る!」と思っても、結果につながらない――。

それは「がんばり方」がズレているサインかもしれません。英語には、暗記だけでは乗り越えられない“コツ”があります。単語、文法、リスニング、読解…どれもバラバラに見えて、実はすべてつながっています。つまり、苦手の原因を見つけ、正しい順序で克服していくことが、英語を得意に変える第一歩です。

このコラムでは、英語が苦手な中学生に向けて、

-

・どこでつまずきやすいのか

-

・苦手のタイプ別克服法

-

・定期テストで点数を上げるための勉強ステップ

を、わかりやすく6章に分けて紹介します。さらに、テスト直前の過ごし方や「英語ができるようになる習慣づくり」まで徹底解説!今日からできる勉強法を実践すれば、英語が「わからない」から「できる!」に変わります。

「英語は苦手…」と感じている今こそ、成長のチャンスです。

このコラムを読み進めながら、自分に合った“克服ステップ”を一緒に見つけていきましょう。

第1章 なぜ英語が苦手になるのか?

中学生のつまずきポイントを知ろう

「英語の勉強をしているのに、全然わからない」

「テストの点が上がらない」

――そんな悩みを抱える中学生はとても多いです。

でも、英語が苦手になるのには“共通の原因”があります。まずは、その原因を正しく理解することが克服の第一歩です。

この章では、多くの中学生がつまずくポイントと、その背景をわかりやすく整理していきましょう。

文法がわからないのは「積み重ねの欠如」

中学英語では、1年生の内容が2年生・3年生の学習の土台になります。つまり、一度つまずくと、その後の単元が理解しづらくなってしまうのです。

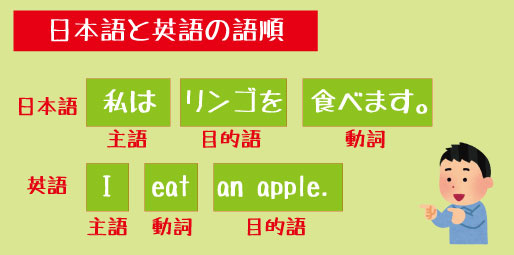

たとえば、be動詞と一般動詞の違いをあいまいにしたまま進むと、疑問文や否定文で混乱してしまう。また、「語順の感覚」をつかまないまま暗記中心で進めると、英作文や読解にも苦手意識が残ります。

文法は「ルールの暗記」ではなく「文のしくみの理解」です。

日本語と英語の語順の違いを色分けしたり、矢印で動詞の位置を示したりすることで、視覚的に整理できます。

リスニングが苦手なのは「聞き方」を知らないから

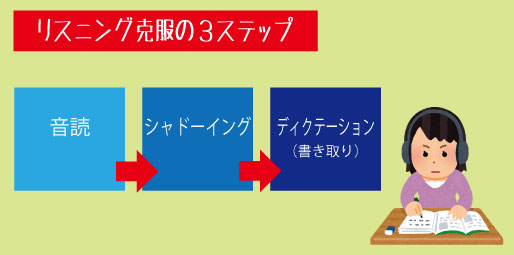

「リスニングが苦手」という中学生も多いですが、原因は“英語が早いから”ではありません。多くの場合、耳が英語のリズムに慣れていないだけです。

日本語と違い、英語は「音がつながる(リエゾン)」言語です。たとえば “want to” が「ワナ」と聞こえたり、“going to” が「ガナ」に聞こえたりします。これを「聞き取れない」と感じてしまうのです。

まずは「音読」で自分の口を英語のリズムに慣らし、その後「シャドーイング(聞きながらまねして発音)」を取り入れることで、少しずつ耳が英語に慣れていきます。

次の章では、あなたがどの「苦手タイプ」に当てはまるのかを診断し、タイプ別に克服法を見つけていきましょう。

第2章 あなたはどのタイプ?

英語の“苦手タイプ”を診断!

英語が苦手といっても、その原因は人によってさまざまです。

- 「単語を覚えられない」

- 「文法が混乱する」

- 「聞き取れない」

- 「テストになると焦ってしまう」

実は、これらの悩みには“パターン”があります。つまり、自分がどのタイプの「苦手」に当てはまるかを知ることで、正しい克服法を選べるのです。

この章では、中学生によく見られる4つの苦手タイプを紹介し、それぞれの特徴と改善ポイントを解説していきます。

タイプ①暗記苦手タイプ

「単語・熟語が覚えられない

このタイプの特徴は、テスト範囲の単語を覚えてもすぐ忘れてしまうこと。暗記に時間をかけているのに、定着しにくいと感じていませんか?

原因は「覚える方法が単調」なことにあります。

“見るだけ”“書くだけ”の勉強では、脳が「情報を重要と判断しない」ため、記憶が短期的になりがちです。解決のコツは、単語を“使いながら覚える”こと。

たとえば、

- 「例文を声に出して読む」

- 「単語カードの裏に日本語ではなく英語の例文を書く」

など、単語を文脈で覚えることで、テスト中に思い出しやすくなります。

また、1日でまとめて覚えるより「朝5分+夜5分」といった分散学習が記憶の定着に効果的です。

タイプ②ルール混乱タイプ

「文法・語順が苦手」

文法が苦手な中学生の多くは、「言葉のしくみ」を感覚で理解していません。be動詞と一般動詞の違い、主語と動詞の関係、疑問文の語順などを「なんとなく」で覚えているため、文を書くときに混乱してしまいます。

克服のポイントは、「文法を“意味のある形”で整理する」こと。

たとえば、

-

・be動詞=「~です」「~にいる」を表す文

-

・一般動詞=「~する」を表す文

のように“文の動きをイメージ”して覚えると、理解が深まります。

また、「主語(S)」「動詞(V)」「目的語(O)」を色分けする学習法もおすすめ。自分の手で文を“見える化”することで、英語の語順感覚が自然と身につきます。

タイプ③耳慣れ不足タイプ

「リスニング・発音が苦手」

このタイプは、

- 「英語が早くて聞き取れない」

- 「何を言っているのか全然わからない」

と感じやすい人です。しかし、実際には“スピード”ではなく、“音の変化”に慣れていないことが多いのです。

英語には、日本語にはない「音がつながる」特徴(リエゾン)があります。たとえば “want to” が「ワナ」、 “going to” が「ガナ」など。聞き取れないのは、知らない音として処理しているだけです。

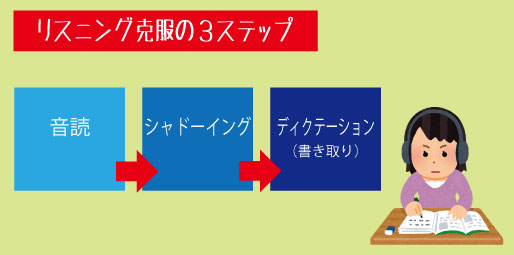

克服法として効果的なのが「音読→シャドーイング→聞き取り」の3ステップ。まずは教科書の英文を声に出して読み、自分の口で英語のリズムを体に染み込ませる。次に、音声を聞きながら真似して発音する「シャドーイング」で耳と口を同時に鍛える。この練習を繰り返すことで、自然と英語が“聞こえる耳”になります。

タイプ④戦略不足タイプ

「勉強のやり方がわからない」

最後のタイプは、「英語をどう勉強したらいいのかわからない」という人。がんばっているのに点数につながらないのは、勉強時間よりも“やり方”に問題がある場合が多いです。

たとえば、ワークを1回解いて終わりにしたり、答えを写すだけで満足していませんか?英語は「反復」と「理解」がカギです。1度間違えた問題は、“間違いノート”にまとめて何度も解き直す。さらに、「英語を毎日少しずつ触れる」習慣を作ることが、最短の克服ルートになります。

次の章では、定期テストで確実に点を上げるための「3つの基本ステップ」を紹介します。正しい手順で勉強を進めることで、英語が“わからない教科”から“得点源”へと変わります。

第3章 定期テスト対策の基本!

点数アップのための3ステップ

英語の定期テストで点数を上げるためには、

- 「やみくもに単語を覚える」

- 「問題集を繰り返す」

だけでは不十分です。大切なのは、「出題のパターンを理解して」「効率よくインプット・アウトプットする」こと。

ここでは、英語が苦手な中学生でも実践できる「点数アップのための3ステップ」を紹介します。このステップを意識して学習を進めるだけで、テストの見え方が変わり、「何をどう勉強すればいいのか」がはっきり見えてきます。

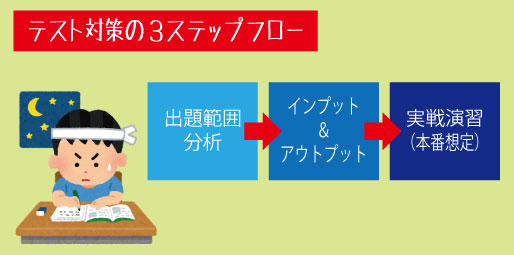

ステップ①:出題範囲を分析

「何が出るか」を把握する

まず最初にすべきことは、「テスト範囲を正確に把握する」ことです。多くの生徒は、教科書の単元やワークの範囲をざっくり確認して終わりにしていますが、それではもったいない。

テストでは、「教科書本文」「単語」「文法」「リスニング」「英作文」の5分野がバランスよく出題されることが多いため、自分の苦手分野がどこなのかを明確にすることが重要です。

たとえば、

-

単語が覚えられないタイプ

-

文法問題でミスが多いタイプ

-

英作文で文の形が思い出せないタイプ

といった具合に、自分の弱点を明らかにしておきましょう。そうすることで、次の学習計画を立てるときに「時間のかけ方」が変わります。

ステップ②:覚える→使う

知識を定着させる勉強法

英語の学習では、「覚えたつもり」になっているケースが非常に多いです。単語や文法を覚えても、実際に使わなければすぐに忘れてしまいます。そこで効果的なのが、“インプット→アウトプット”の学習サイクルです。

具体的には、

-

単語:見て覚えるだけでなく、「書く+音読」もセットにする。

-

文法:例文をノートにまとめたら、自分で似た文を作ってみる。

-

教科書:本文の日本語訳を見て、英語で言い換える練習をする。

この「自分の口や手を動かす」勉強をすることで、記憶が長く残りやすくなります。特に英作文やリスニング問題では、この「使える知識」が大きな差になります。

ステップ③:実戦演習で確認

テスト本番を想定した練習

覚えて終わりではなく、「自分の理解度を確認する」ことも欠かせません。テスト直前の1週間は、学校ワークや過去問を使って「実戦モード」で解く練習をしましょう。このときは、本番と同じ時間配分・解答順で取り組むのがポイントです。

また、間違えた問題は「なぜ間違えたか」を分析して、弱点ノートにまとめます。「ケアレスミスなのか」「文法を理解していないのか」を見分けることで、次に繋がる復習になります。「間違いノート」をテストごとに残しておけば、次のテスト前に“自分専用の弱点対策集”として使えるでしょう。

定期テストで点数を上げるコツは、

-

1)出題範囲の分析(何をやるか明確に)

-

2)インプットとアウトプットのサイクル(知識を使う)

-

3)実戦練習で弱点を補強(テスト慣れ)

という3ステップを着実に回すことです。この流れを習慣にすれば、英語のテストは“勘”ではなく“準備で勝てる科目”に変わります。

第4章 英語が得意になる勉強法

ニガテ別のコツ

「英語が苦手」とひとことで言っても、その原因は人によって違います。単語を覚えるのが苦手な人もいれば、文法のルールを覚えきれない人、リスニングになると聞き取れなくなる人も。

つまり、自分の苦手の“正体”を見極めて、それに合った方法で勉強することが大切です。

この章では、よくある「英語が苦手な中学生の3タイプ」に分けて、それぞれに合った“得意に変える勉強法のコツ”を紹介します。自分にぴったりのやり方を見つけることで、英語が「苦しい科目」から「できるかも!」と思える科目に変わります。

タイプ①:単語が覚えられないタイプ

英語の学習の土台となるのは「単語力」。しかし、ただノートに何度も書くだけでは、なかなか覚えられません。覚えるコツは、“脳の記憶の仕組み”を使うことです。

おすすめは「3回方式」と「イメージ記憶」。

-

1回目:ざっと見る(意味を確認)

-

2回目:書きながら音読(声に出すことで記憶を強化)

-

3回目:テスト形式で確認(思い出す練習)

さらに、「apple=りんご」ではなく、“頭の中に赤いリンゴの絵を思い浮かべる”など、五感を使って覚えると記憶が長持ちします。単語カードアプリを使って「すきま時間」を活用するのも効果的です。

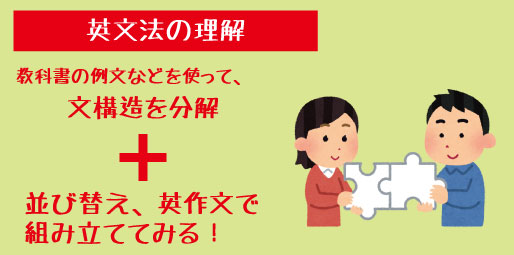

タイプ②:文法がわからないタイプ

文法に苦手意識を持つ中学生はとても多いです。その理由は、「文法=暗記するもの」と思い込んでしまうから。

でも本来、文法は“英語を組み立てるためのルールブック”です。ルールを丸暗記するのではなく、「使いながら理解する」ことが大切です。

たとえば、

-

・「be動詞」と「一般動詞」はどちらも“動詞”だけど使い方が違う

-

・「三単現のs」は“主語が1人のときだけつける”

といったように、日本語との違いを意識して例文で練習するのが効果的。

さらに、教科書の本文を使って「文を分解→組み立てる」練習をすることで、ルールが“使える知識”として定着します。文法ノートを「覚えるノート」ではなく「使えるノート」に変えていきましょう。

タイプ③:リスニングが苦手なタイプ

リスニングが苦手な理由の多くは、「英語の音に慣れていない」こと。英語は日本語とリズムや発音のルールが違うため、耳が慣れるまで時間がかかります。

コツは、「聞く→まねる→確認する」の3ステップです。

- 1️⃣ 聞く:1日10分でも英語を耳に入れる習慣をつける。

- 2️⃣ まねる:CDや動画の音声をマネして口に出す(シャドーイング)。

- 3️⃣ 確認する:スクリプトを見て、聞き取れなかった単語をチェック。

リスニング教材を「BGMのように流すだけ」でも、少しずつ耳が英語の音に慣れていきます。また、歌詞付きの洋楽や英語アニメを使うと、楽しく続けられるでしょう。

英語の苦手を克服する第一歩は、「自分の苦手タイプを知る」こと。そして、タイプごとに正しい方法で勉強すれば、必ず結果は変わります。

単語は「感覚で覚える」、文法は「使って覚える」、リスニングは「慣れて覚える」。苦手を得意に変えるための近道は、“量より質”の勉強法なのです。

第5章 テスト直前の過ごし方

本番で点を取るコツ

テスト1週間前になると、

- 「まだ覚えていない単語がある」

- 「ワークが終わっていない」

- 「何から手をつければいいかわからない」

と焦ってしまう人も多いはず。

でも実は、テスト直前こそ“勉強の質”が結果を左右する時期です。この期間に「がむしゃらに詰め込む」のではなく、やるべきことを整理して“確実に点を取る準備”をすることが重要です。

ここでは、テスト直前の1週間をどう過ごすか、そして当日のテスト本番で最大限の力を発揮するためのポイントを紹介します。

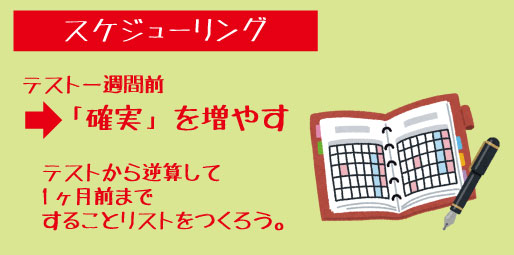

テスト1週間前の学習法

「やらないこと」を決める勇気

テスト直前期に最も大切なのは、「やることを減らす」ことです。多くの生徒は、「全部復習しなきゃ!」と範囲全体に手を出して、結果的に浅くしか復習できません。ここで意識すべきは、「弱点をつぶすこと」に集中するという考え方です。

まず、ワークや過去問の間違い直しをもう一度チェックし、

- 「毎回まちがえる文法」

- 「覚えられない単語」

- 「苦手なリスニング」

などをリストアップします。その上で、1日ごとにテーマを決めて学習するのがおすすめです。

例:

- 6日前:単語総チェック

- 5日前:文法復習

- 4日前:英作文練習

- 3日前:リスニング練習

- 2日前:過去問&ワーク見直し

- 前日:軽い確認&早めの就寝

「完璧を目指すより、“確実に取れる問題を増やす”」意識で進めると、安定した得点につながります。

前日~当日の朝

「整える時間」が結果を左右する

前日は、新しいことを覚えようとしないのが鉄則です。脳は睡眠中に情報を整理するため、夜遅くまで勉強すると記憶の定着が悪くなります。前日の夜は、まとめノートを軽く見直す程度にして、23時までには就寝するのが理想です。

当日の朝は、頭を英語モードに切り替えるために、

-

教科書本文の音読(声に出して読む)

-

短いリスニング(1分ほどの音声でOK)

などで「英語のリズム」を思い出しましょう。また、“できなかった問題”ではなく“できる問題”を確認することで、安心感を持って試験に臨めます。

テスト本番

点数を伸ばす“解き方のコツ”

本番では、緊張や焦りでミスが増えがちです。しかし、ちょっとした順番と意識の工夫で結果は大きく変わります。

まず最初に、問題全体をざっと見て「できそうな問題」から解きましょう。難問に時間を取られて焦るより、「確実に取れる問題を全部取る」ほうが得点効率が高いです。

次に、見直し時間を必ず確保すること。特に英作文では「主語+動詞の対応」「三単現のs」「時制」などの細かいミスを最終チェックしましょう。

リスニングでは「1回目は全体の意味」「2回目はキーワード」を意識して聞くと、内容理解が深まります。

また、問題文を読むときに「設問のキーワードに線を引く」ことで、読み間違いを防げます。

こうした小さな工夫が、“あと5点、10点”の差につながります。

テスト直前の過ごし方で、結果は大きく変わります。焦らず、「弱点集中+睡眠+本番の戦略」を意識すれば、無駄なく得点を伸ばすことができます。

つまり、英語のテストは「準備力で勝つ」科目。どれだけ努力したかだけでなく、「どんな戦い方をしたか」が結果を左右するのです。

第6章 習慣づくり

英語が“できるようになる”ために

英語の勉強は、「一気に頑張るより、コツコツ続ける」ほうが確実に成果が出ます。しかし、多くの中学生が苦手を感じるのは、

- 「続けられない」

- 「勉強するリズムが崩れる」

ことにあります。つまり、英語が“できるようになるかどうか”のカギは、「習慣化できるかどうか」にかかっているのです。

この章では、毎日少しずつ英語力を伸ばすための「習慣づくりのコツ」を紹介します。勉強時間の長さよりも、“英語にふれる頻度”を増やすことを意識すれば、気づいたときには「英語が苦手じゃなくなってる!」という変化を感じられるはずです。

毎日「英語にふれる時間」をつくる

英語を得意にするための最初の習慣は、「毎日少しでも英語にふれる」こと。これは「勉強時間を増やす」という意味ではなく、英語を生活の一部にするという考え方です。

たとえば、

-

朝の5分で単語カードをチェックする

-

通学中にリスニングを流す

-

寝る前に1ページだけ教科書を音読する

といった、“スキマ時間”を活用する小さな習慣が効果的です。この「英語にふれる頻度」が増えるほど、記憶が定着しやすくなり、自然と英語が頭に残ります。最初は5分でもOK。重要なのは、“毎日続ける”ことです。

「目に見える記録」でやる気を保つ

勉強のモチベーションを保つためにおすすめなのが、「記録を残す」こと。人は、頑張りが見えると続けやすくなる生き物です。

たとえば、

-

カレンダーに「英語やった日」に○をつける

-

ノートの端に「今日のひとこと英作文」を書く

-

アプリで「連続学習日数」を記録する

といった形で、自分の努力を“見える化”しましょう。最初のうちは「○をつけたいからやる」でも立派な動機です。継続するうちに、英語が習慣の一部になり、「やらないと落ち着かない」という感覚に変わっていきます。

「使う英語」を意識して学ぶ

英語の勉強を続けるうえで大切なのは、「覚える」よりも「使う」という意識です。単語や文法をただ暗記するだけでは、長くは続きません。学んだことを「自分の言葉」で使える場をつくると、英語が“生きた知識”になります。

おすすめは、

-

教科書の文をアレンジして自分の文をつくる(例:「I like soccer」→「I like listening to music.」)

-

SNSや日記に「今日の一文英語」を書く

-

英語アプリで簡単な会話練習をする

「英語は勉強するもの」から「使って楽しむもの」へと意識が変わると、勉強の継続がぐんと楽になります。

英語が“できるようになる”最大のコツは、完璧を目指さず、少しずつ積み重ねること。1日10分でも、英語にふれる時間を毎日持つことが習慣化の第一歩です。続けることで、英語は「苦手な教科」から「得点源」へ、そして「自信のもと」へと変わっていきます。

大切なのは、“今日から始めること”。たった1日5分の積み重ねが、未来の「英語が得意な自分」を作ります。

英語が苦手だと感じている中学生は本当に多いですが、実は「英語ができるようになるかどうか」は、才能よりも“考え方”と“取り組み方”で決まります。

これまでの章で見てきたように、英語のつまずきにはいくつかの共通パターンがありました。たとえば、「単語が覚えられない」「文法がごちゃごちゃ」「リスニングが聞き取れない」など、一見バラバラに見えても、どれも「基礎を理解しないまま次に進んでしまった」ことが原因です。英語は積み上げ型の教科。土台がぐらつくと、その上にどれだけ勉強しても、成果が出にくくなってしまいます。

また、自分の“苦手タイプ”を知ることもとても大切です。単語型・文法型・リスニング型・やる気型など、自分がどこでつまずきやすいかを理解すれば、最短ルートで弱点を克服できます。やみくもに勉強時間を増やすより、「自分に合った方法」を選ぶことが、点数アップの近道なのです。

さらに、定期テストに向けては、「範囲を把握→基礎を固め→演習で仕上げる」という3ステップが鉄則でしたね。いきなり問題集を解くのではなく、「理解→暗記→練習」という順で進めることが、安定して点数を取るコツです。テスト直前の過ごし方も重要で、無理に新しいことを詰め込むより、「これまでやってきた内容の確認」に時間を使う方が効果的。自信をもって本番に臨めます。

そして英語を得意科目に変えるためには、「日々の習慣」が欠かせません。毎日5分でも単語を見る、1文でも英文を声に出して読む、英語に触れる時間を“ゼロの日をつくらない”こと。これを続けるだけで、1か月後・3か月後には確実に変化が見えてきます。

もし今、英語が苦手でも大丈夫。

今日から少しずつ、

自分に合った勉強法で取り組んでいけば、

「英語がわかる」

「英語が楽しい」

と感じられる日が来ます。

あなたの努力は、必ず未来の自信につながります。

焦らず、自分のペースで、一歩ずつ積み重ねていきましょう。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 399人 に閲覧されています。

.jpg)

単語が覚えられない理由は「覚え方」にある

英語の苦手を感じる原因の第1位が「単語が覚えられない」です。しかし、実際には“覚えようとしても定着しない方法”で勉強していることが多いのです。

たとえば、「ひたすらノートに書く」「英単語帳を眺めるだけ」といったやり方。これでは一時的に覚えても、すぐに忘れてしまいます。

英単語は、“使う場面”とセットで覚えることが大切。

たとえば

・「apple=りんご」ではなく「I like apples.」で覚える

・目で見る+声に出す+書くの3ステップで記憶を定着させる

など、五感を使うことで記憶が長持ちします。