【中学理科】定期テスト&入試に強くなる勉強法 『遺伝』を全6章で徹底攻略

目次

「遺伝」の基礎を押さえて、理科の得点源に!

中学理科の中でも「遺伝」は、定期テストでも入試でもよく出題される重要単元の一つです。生物分野の終盤に登場するため、苦手意識を持ちやすい生徒も少なくありません。

このコラムでは、「遺伝とは何か?」という基本から始まり、メンデルの実験、計算問題の解法、頻出問題への対策、そして入試にも対応できる応用力の育成まで、全6章に分けてわかりやすく解説していきます。

苦手克服はもちろん、得意単元にするための一歩として、ぜひ最後まで読んでみてください。

第1章:遺伝とは

親から子へ受け継がれる「形質」と「遺伝子」

形質と遺伝子

「形質」とは、花の色や目の形など、生物に現れる特徴のことを指します。そしてその形質を決めるのが「遺伝子」。遺伝子は親から子に伝わる情報で、私たちの体の細胞の中にある「染色体」に存在しています。

染色体と対立形質

染色体は通常、対になっており、それぞれの染色体にある遺伝子には「対立形質」という異なる性質が記録されていることがあります。例えば、エンドウ豆では「丸い種子」と「しわのある種子」が対立形質の例です。

顕性と潜性

対立形質には、「顕性(あらわれやすい)」と「潜性(あらわれにくい)」の性質があります。たとえば、丸い種子(顕性)としわのある種子(潜性)の遺伝子を持った子どもは、丸い種子が表現されます。このように、顕性の形質が表に出る仕組みを理解しましょう。

表現型と遺伝子型

見た目に現れる形質を「表現型」、実際に持っている遺伝子の組み合わせを「遺伝子型」と言います。丸い種子が見た目(表現型)であっても、その裏には丸としわの遺伝子型を持っていることもあるのです。

この章では、「形質」「遺伝子」「染色体」「対立形質」「顕性形質と潜性形質」という基本用語を学びました。これらはすべて後の内容にも深く関わってくる重要語句です。図や表で視覚的に整理し、意味と関係をしっかり理解しておきましょう。

第2章:メンデルの法則

エンドウ豆の実験が解き明かした遺伝のしくみ

メンデルの実験とは?

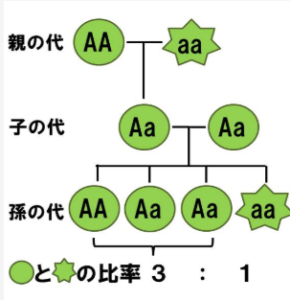

メンデルはエンドウ豆の「丸い種子」と「しわのある種子」などの形質に注目し、交配実験を行いました。丸×しわの種子を掛け合わせたところ、子の世代(第一世代=F1)にはすべて丸い種子ができたのです。

優性と劣性の現れ方

F1の丸い種子をさらに掛け合わせてできた第二世代(F2)では、丸:しわ=3:1の割合で現れました。これが、「顕性形質が表れやすく、潜性形質は隠れて現れにくい」というメンデルの法則の根拠となったのです。

遺伝子の組み合わせと記号表記

メンデルは遺伝子の組み合わせを「大文字」と「小文字」で表しました。たとえば、丸(A)が顕性、しわ(a)が潜性とすると、

- 丸い種子の遺伝子型:AA または Ar

- しわの種子の遺伝子型:aa

このように、形質の出現は遺伝子の組み合わせによって決まるのです。

分離の法則

F1同士(Aa × Aa)を交配した際、Aとaがそれぞれ分かれて子に伝わることを「分離の法則」といいます。これにより、F2で3:1の比率が生まれることが説明できます。

メンデルの実験は、遺伝の仕組みを初めて科学的に解明したものであり、顕性・潜性の法則や分離の法則は入試でも頻出です。記号の組み合わせをしっかり理解し、問題演習を通してパターンに慣れておきましょう。

第3章:遺伝子の記号と表の読み取り

見落としがちな記号と組み合わせをマスターしよう!

遺伝子型と表現型の違いを理解

まず押さえるべきは、遺伝子型(AA・Aa・aa)と表現型(丸・しわなどの見た目)の違いです。たとえば、

- AA(丸):同じ優性の遺伝子が2つ

- Aa(丸):優性と劣性の遺伝子の組み合わせ

- aa(しわ):劣性の遺伝子が2つ

この対応関係をしっかり頭に入れておくことで、表の読み取り問題がグッと解きやすくなります。

表の作り方と読み取りのコツ

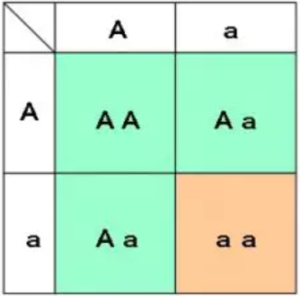

典型的な問題では、縦と横にそれぞれ親の遺伝子(例:Aとa)を並べ、交配の結果(子の組み合わせ)をマスに記入する形式が出題されます。

この表から、

- 表現型:丸(AA・Aa)3、しわ(aa)1

- 遺伝子型の比:1:2:1(AA:Aa:aa)

と読み取れるようにしておきましょう。

ひっかけ問題に注意!

入試では、「表現型は?」と問われるか、「遺伝子型の割合は?」と問われるかで答えが変わります。聞かれている内容に応じて使う情報を選ぶことがミスを防ぐコツです。

また、文字の大小を見間違えることもあるので、慣れるまでは表を丁寧に書いて確認する習慣をつけましょう。

記号を用いた遺伝子の組み合わせ問題は、形式に慣れれば得点源になります。問題文で問われているのは「表現型」なのか「遺伝子型」なのかをしっかり見極め、表を活用して正確に答えを導き出せるようにしましょう。

第4章:メンデルの法則とは?

入試でも頻出!基本原理をおさえよう

優性の法則

メンデルはエンドウマメの実験から「優性の法則」を発見しました。これは、異なる形質をもつ親同士を交配すると、子にはどちらか一方の形質だけが現れるという法則です。

例えば、丸い種子(A)としわのある種子(a)をかけ合わせると、すべての子は丸い種子(Aa)になります。ここでAの形質が優性であることがわかります。

分離の法則

次に重要なのが分離の法則です。F1(第一世代)でできたAa同士を交配すると、Aとaが分かれて子に伝わり、AA・Aa・aaの組み合わせが現れることを示した法則です。

この法則により、F2(第二世代)には丸:しわ=3:1という比率が表れます。これが頻出のパターンです。

定番の出題パターン

この法則に基づいた出題は多く、特に問われるのは以下のような点です。

- 優性(顕性)・劣性(潜性)の関係

- 表現型と遺伝子型の比率

- 第2世代での組み合わせパターン

また、「割合」ではなく「人数」や「個体数」で問われることもあるため、分数や比の計算に慣れておくことも大切です。

メンデルの法則は、遺伝の仕組みを理解する基礎となる内容です。優性と劣性、分離の規則を押さえれば、どんな出題にも対応できます。表を活用しながら、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。

第5章:遺伝子の組み合わせを読み解こう

表や図を使って考える力をつけよう

比率と割合の計算にも注目

表から導いた遺伝子型や表現型の数を使って、比や割合を求める問題も定番です。例えば、子どもが4人いた場合に「丸い種子の子は何人か?」と問われたら、3:1の比をもとに答える練習をしておくとよいでしょう。

また、複雑な組み合わせ(例:Aa × aa)では、AAが出ないため、2:2の比(Aa:aa)になるなど、基本原則に従った応用パターンの理解も重要です。

実際の問題演習で慣れる

表や図を使う力は、実際に手を動かすことで身につきます。問題集や過去問を使い、同じ形式の問題に何度も取り組むことが理解への近道です。

特に「親の遺伝子型を問う問題」「子どもの組み合わせから親を推定する問題」などは逆算の思考力が必要になるため、解説をじっくり読んでパターンに慣れておきましょう。

遺伝の問題は、表や図で整理することでぐっと解きやすくなります。自分で図を描いて考えるクセをつけることで、複雑な問題も確実に解けるようになります。計算力・分析力・図解力を一緒に鍛えていきましょう。

第6章:入試で差がつく!

応用問題とその対策。実力アップには「応用力」がカギ!

親の遺伝子型を逆算する問題

入試では「子どもがすべて丸い種子だった。親の遺伝子型は?」のように、結果から原因を推理する問題が出題されます。

例えば、子がすべて「丸い種子」=A_(Aを1つ以上持つ)という条件から、「親はAAとAA、またはAAとAa」など、複数の可能性を考える力が必要です。

このような問題では、まず子どもの情報を整理し、逆に親の組み合わせを考えるステップを踏むと解きやすくなります。

表現型と遺伝子型を使い分ける力

表現型(見た目)と遺伝子型(遺伝子の組み合わせ)を混同すると、誤答に直結します。

たとえば、「丸い種子」はAAまたはAaですが、「シワのある種子」はaaのみ。問題文に書かれた表現型を、適切な遺伝子型に置き換えてから考える練習をしましょう。

複雑な交配問題も恐れずに

難関校では、3代にわたる交配や、表に直接書かれていない遺伝子の考察など、複雑なケースも出題されます。この場合も基本は同じ。「情報を整理→表を描く→考える」の流れを身につければ、難しい問題でも得点につなげることができます。

また、頻出の語句(潜性・顕性・遺伝子型・表現型・対立形質など)をしっかり押さえておくことも忘れずに。

応用問題は最初こそ難しく感じますが、基礎ができていれば必ず解けるようになります。図や表を使って思考を整理し、パターンを見抜く力を鍛えることが、入試突破のカギです。「慣れること」が最大の対策です。

遺伝を「わかる」から「使える」知識へ

中学理科の中でも、「遺伝」は苦手意識を持つ生徒が多い単元です。しかし、一度基礎を押さえてしまえば、ルールに沿って答えを導くことができる論理的な内容であり、むしろ得点源にしやすい分野でもあります。

今回のコラムでは、遺伝の基本的な用語や法則からはじまり、遺伝子の組み合わせを考える表の作成、そして入試にも頻出する応用問題への対策まで、体系的に解説しました。

特に大切なのは、遺伝の「仕組み」を理解し、結果を出発点として逆に親の遺伝子型を考える力や、表現型と遺伝子型を正しく区別する力を養うことです。さらに、繰り返し演習を積むことで、パターンが見えてきて、初見の問題にも対応できるようになります。

「遺伝って難しい」と感じていた人も、ステップを踏んで着実に理解を深めていけば、必ず力になります。ぜひこのコラムを参考に、日々の勉強に活かしてみてください。知識がつながり、「わかる」が「できる」に変わる瞬間は、理科の楽しさを実感できる絶好の機会です。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 1,763人 に閲覧されています。

.jpg)

遺伝子の組み合わせ表を活用

遺伝の組み合わせを整理する方法として、パネットスクエア(Punnett square)と呼ばれる表があります。これは、親の遺伝子を縦と横に並べ、交差してできる子の遺伝子型を導き出すものです。

例えば、Aa× Aa の組み合わせでは、以下のような表になります。

このように書くことで、子の遺伝子型がAA・Aa・aaの3種類あり、表現型の比は3:1になることが視覚的に分かるようになります。