高校入試・テストで差がつく!中学歴史「平安時代」完全攻略

高校入試や定期テストで、必ずといっていいほど出題される「平安時代」。

でも、

「摂関政治って何?」

「国風文化ってどんなもの?」

「源平の争いって結局どうなったの?」

と、なんとなく聞いたことはあっても、しっかり説明できない…

そんな人も多いのではないでしょうか。

平安時代は約400年という長いスパンがあるうえ、政治のしくみ、文化の発展、武士の登場など覚える内容がとても多い時代です。丸暗記しようとしても、出来事や人物のつながりが見えず、気づけば「あれ、どの話がどこで起こったんだっけ?」と混乱してしまうこともありますよね。

そこでこのコラムでは、平安時代の重要ポイントを「6つのステップ」に分けて、わかりやすく整理しました。

まずは「平安京への遷都」から時代の大きな流れをつかみ、藤原氏による摂関政治のしくみを理解。次に、かな文字の誕生や『源氏物語』に代表される国風文化、武士の台頭、そして源平の争乱や平清盛の活躍まで、入試やテストでよく問われる内容を順を追って押さえていきます。

さらに、最後の章ではテスト前の「暗記&整理テクニック」もご紹介。年号・人物・文化を効率よく覚えられる工夫を取り入れれば、得点アップはもちろん、記述問題にも自信が持てるはずです。

このガイドを読めば、平安時代の流れがスッキリ整理でき、「なぜこの出来事が起こったのか」「どんな影響を与えたのか」という“深い理解”まで身につきます。

さあ、一緒に平安時代を完全攻略し、

テストや入試でライバルに差をつけましょう!

目次

第1章:平安時代の概要と時代区分

平安時代は、794年に桓武天皇が都を平安京に移したことから始まります。およそ400年もの長い時代の中で、政治の中心は貴族から武士へ、文化は中国風から日本らしいものへと大きく変化しました。

まずはこの章で、平安時代の全体像と大きな流れをしっかりつかんでおきましょう。

平安京への遷都と時代のスタート

794年、桓武天皇が長岡京から平安京(現在の京都市)に都を移したことが、平安時代のはじまりです。

この遷都の目的は、政治の混乱を収め、新しい都で安定した政治を行うためでした。

平安京は地形や防衛面にも優れており、その後約1000年以上、京都が日本の中心として続くきっかけとなりました。

時代を3つに分けて整理

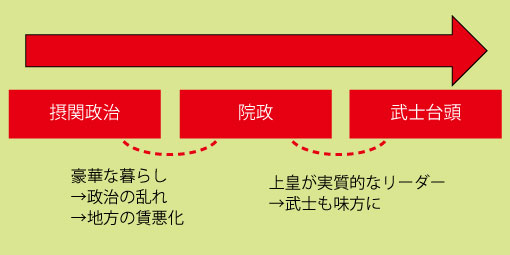

平安時代は長いので、「流れ」を3つに分けて覚えるとわかりやすいです。

摂関政治の時代(9~11世紀)

藤原氏が摂政・関白の地位を独占し、政治を動かした時代です。貴族の力が最も強い時期でした。

院政の時代(11~12世紀)

天皇が上皇となり、政治の実権を握る「院政」が始まります。貴族政治が少しずつ揺らぎ、武士が力を伸ばしはじめます。

武士の時代への移行(12世紀末)

源平の争乱を経て、平清盛ら武士が政治の中心へ。やがて鎌倉幕府が開かれる土台がつくられました。

平安時代を象徴するキーワード

平安時代を理解するために、必ず押さえておきたいキーワードを3つ紹介します。

- 「貴族社会」:藤原氏を中心に、華やかな貴族の世界が広がった。

- 「国風文化」:かな文字の誕生や『源氏物語』など、日本独自の文化が花開いた。

- 「武士の登場」:地方で力をつけた武士が政治の舞台に登場し、やがて歴史を動かす存在に。

この3つを頭に入れておけば、どの出来事も「貴族」「文化」「武士」という3つの視点から整理できるようになります。

平安時代は、「平安京への遷都」から「武士が政治の中心に進出する」までの大きな流れを理解することが大切です。

摂関政治、院政、武士の台頭という3つのステップに分けて考えることで、どの出来事がどの時代に起こったのか整理しやすくなります。

この全体像をつかんだうえで、第2章以降で政治や文化の詳細を学ぶと、より理解が深まりますよ。

第2章:摂関政治のしくみと藤原氏の全盛期

平安時代の前半、政治の中心にいたのは「藤原氏」という一族でした。彼らは「摂政」や「関白」という特別な地位を独占し、天皇を幼いころから支えたり、娘を天皇に嫁がせたりして、一族の力をどんどん強めていきます。

この藤原氏による政治を「摂関政治」と呼びます。ここでは、そのしくみと、藤原氏がどのように全盛期を迎えたのかを見ていきましょう。

摂関政治とは?

「摂関政治」とは、藤原氏が「摂政」と「関白」という役職を使って政治の実権を握った政治のことです。

- ・摂政(せっしょう):天皇が幼いときに代わりに政治を行う役職

- ・関白(かんぱく):天皇が成人したあと、天皇を補佐する役職

藤原氏は娘を天皇に嫁がせて外戚(母方の親戚)となり、必ず自分たちがこの役職につくようにしました。こうして政治の実権をほぼ独占したのです。

藤原氏の全盛期と道長の時代

摂関政治が最も力を持ったのが、藤原道長(みちなが)とその子・藤原頼通(よりみち)の時代です。

藤原道長は4人の娘を天皇の后にして、皇室と深く結びつき、完全に政治を支配しました。道長の有名な和歌「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の…」は、自分の権力の大きさを示したものとしてよくテストにも出ます。

頼通の時代には、国風文化を象徴する「平等院鳳凰堂」が建てられました。

摂関政治が続かなかった理由

藤原氏の力は絶大でしたが、永遠には続きませんでした。理由はいくつかあります。

- 摂関家が豪華な暮らしを続け、政治が乱れたこと

- 地方では治安が悪化し、貴族よりも武士が力を持ちはじめたこと

- 天皇自らが政治の実権を握ろうと動き出したこと(後の「院政」へつながる)

このような変化によって、摂関政治は少しずつ弱まり、やがて別の形の政治に移り変わっていきました。

摂関政治は、「外戚関係」を利用して藤原氏が政治の中心となった、日本史上特有の政治スタイルです。藤原道長・頼通の時代にその力は最高潮に達しましたが、やがて世の中の動きに対応できず、院政や武士の台頭へと時代が移っていきます。

この流れをしっかり理解しておくと、次の章の「国風文化」や「院政」の学習もスムーズになりますよ。

第3章:国風文化の発展とその背景

ここでは、国風文化がどうして生まれたのか、そしてどのような特徴をもつのかを整理していきましょう。

国風文化が生まれた背景

国風文化が生まれた大きなきっかけは、894年の遣唐使廃止です。唐への使節団を送る必要がなくなったことで、中国文化をそのまま取り入れるのではなく、日本らしい文化をつくりあげる動きが広がりました。

また、平安時代は貴族の力が強く、都の貴族たちは和歌や日記、物語を楽しみ、優雅な暮らしを送っていました。こうした生活の中から、独自の美意識を反映した国風文化が育っていったのです。

文学の発展

国風文化を代表するのがかな文字の誕生と、それを使った文学です。

-

『源氏物語』(紫式部)

世界最古の長編小説といわれ、貴族社会の恋愛や人間模様を描いた作品。 -

『枕草子』(清少納言)

宮中の生活や自然の美しさを、感性豊かに書き記した随筆。 -

和歌や日記文学

紀貫之の『土佐日記』や『古今和歌集』もこの時代の代表作です。

これらの文学は、「かな文字」という日本独自の文字が誕生したことで生まれたものです。

美術・建築・宗教

国風文化は、文学だけでなく美術や建築、宗教にも広がりました。

-

建築

平等院鳳凰堂(京都)に代表される「寝殿造」は、池や庭園を取り入れた優雅な貴族の邸宅様式です。 -

美術

絵巻物(源氏物語絵巻など)や、仏像・仏画が発展しました。 -

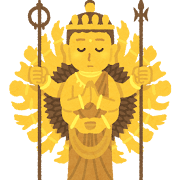

宗教

浄土教の信仰が広がり、「阿弥陀仏にすがれば極楽に行ける」という考えが多くの人々に受け入れられました。

国風文化は、日本独自の美しさや感性が花開いた文化です。遣唐使の廃止をきっかけに、文学・美術・建築・宗教のあらゆる分野で発展し、今も日本文化の基盤となっています。

テストや入試では、「遣唐使の廃止」「源氏物語」「平等院鳳凰堂」「浄土教」といったキーワードが頻出です。

この章で整理した背景と特徴を押さえておけば、暗記だけでなく、流れで理解できるようになりますよ。

第4章:院政と武士の台頭への流れ

平安時代の後半、政治のあり方は大きく変化します。摂関政治が終わりを迎え、「院政(いんせい)」という新しい政治スタイルが生まれました。この動きの中で、武士たちが歴史の表舞台に登場し、やがて鎌倉幕府へとつながる流れが生まれます。

この章では、院政の仕組みと武士の台頭、そしてその背景をわかりやすく解説します。

院政のはじまり

上皇による新しい政治スタイル

11世紀後半、白河天皇が退位して「上皇」となり、政治を続ける院政をスタートさせました。摂関政治では藤原氏が中心でしたが、院政では天皇が退位したあとも権力を握り続けられるため、実質的なリーダーは上皇となりました。

この院政によって、天皇の血筋を中心とした政治が復活し、藤原氏の力が次第に弱まっていきました。

武士の力が強まる

地方で育った武士たち

この時期、地方では「武士」が次第に力をつけ始めます。もともと武士は、農民たちを守るための豪族や地方の役人から発展した存在でした。

荘園をめぐる争いや盗賊の横行によって、戦う力を持つ武士が求められたのです。特に平氏(たいらし)や源氏(げんじ)といった名門武士団が力をつけ、上皇や貴族たちと関係を深めていきました。

院政と武士の結びつき

政治と軍事のタッグ

上皇たちは、政治の安定や自らの権力を守るため、武士を味方につけるようになります。その結果、武士たちは都の警備や戦いで活躍し、貴族たちにとって欠かせない存在となりました。この「貴族と武士の結びつき」が、のちの源平の争乱や鎌倉幕府成立の土台となっていきます。

この流れを理解することで、「なぜ武士の時代が訪れたのか」という歴史の大きな転換点をしっかりつかむことができます。

第5章:源平の争乱と平清盛の登場

平安時代の終わりごろ、貴族の力が弱まり、武士の力が急速に強まっていきました。その転換点となったのが「保元の乱」「平治の乱」という二つの大きな争いです。この戦いで頭角を現したのが、のちに平氏政権を築く平清盛でした。

この章では、貴族から武士の時代へと移り変わるダイナミックな流れを、できるだけ分かりやすく解説していきます。

保元の乱

貴族社会の分裂

1156年、天皇家の皇位継承や摂関家の後継ぎ争いをきっかけに「保元の乱」が起こりました。この戦いでは、源氏と平氏の武士たちがそれぞれの陣営につき、戦闘を行います。結果、後白河天皇側が勝利し、天皇家と摂関家の力関係が大きく変わりました。この乱をきっかけに、武士が政治の実権争いに深く関わるようになります。

平治の乱

平氏が台頭

1159年には「平治の乱」が勃発。ここでは、藤原信頼・源義朝らの勢力と、平清盛率いる平氏が激突しました。

結果は平氏の勝利。これにより平清盛が朝廷での実権を握り、武士が初めて中央政治の主役に躍り出ます。これが「武士の時代」の幕開けと言えるでしょう。

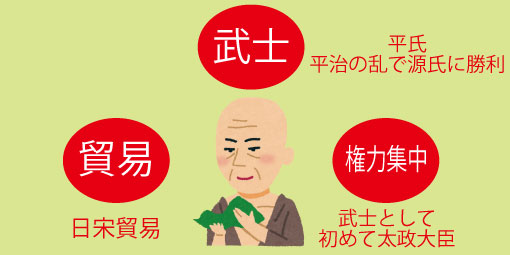

平清盛の活躍と平氏政権の基盤

戦いに勝利した平清盛は、武士として初めて太政大臣にまで昇進し、朝廷で大きな力を持つようになりました。また、日宋貿易を進め、経済的にも平氏の力を高めたことが特徴です。この後、平氏一門は「平家にあらずんば人にあらず」と言われるほどの権勢を誇るようになります。

第6章:受験生のための暗記&整理テクニック

「平安時代、覚えることが多すぎて混乱する!」

多くの中学生が抱えるこの悩みを解消するのが、この章の目的です。ここでは、試験で得点に直結する“効率的な暗記法”と“整理のコツ”をわかりやすく解説します。やみくもに暗記するのではなく、流れを理解しながら覚えることで、得点アップだけでなく勉強時間の短縮にもつながります。

年号は「流れ」で覚える

平安時代は事件や人物が多く、年号を単独で覚えようとすると大変です。

そこでおすすめなのが、「ストーリー化して流れで覚える」方法です。

例:

- 794年:「鳴くよ(794)ウグイス平安京」で都が移る

- 894年:遣唐使が廃止、「白紙(894)に戻す遣唐使」

- 1156年:保元の乱、「いい頃(1156)保元の乱」

- 1185年:壇ノ浦の戦い、「いい箱(1185)に入れて平氏滅亡」

こうして語呂合わせを「歴史の物語」に組み込むと、記憶が定着しやすくなります。

人物・出来事は「セット」で覚える

テストでは、「人物名だけ」「出来事だけ」を覚えていても点数につながらないことが多いです。重要なのは、「誰が」「何をしたか」をセットで覚えることです。

例:

- 藤原道長 → 摂関政治の全盛期

- 白河上皇 → 院政を始める

- 平清盛 → 日宋貿易で力を伸ばす

また、人物ごとに特徴的な「キーワード」を付けて覚えるとさらに効果的です。例えば、平清盛なら「貿易・武士・権力集中」の3点セットでまとめておくと整理しやすいです。

オリジナルノートで整理する

教科書をただ読むだけでは情報が頭に残りません。おすすめは、「自分だけのまとめノート」を作ることです。

ポイント

- ・時系列を重視:年表形式で書く

- ・色分け:政治は青、文化はピンクなど、視覚的に整理

- ・簡単なイラスト:自分で描くと記憶に残りやすい

特に、重要語句を「赤シート」で隠せるようにしておくと、スキマ時間に効率よく復習できます。

平安時代の暗記は、「流れ」「セット」「整理」の3つを意識すれば驚くほどスムーズになります。テスト前に焦らないためにも、普段から“覚える”だけでなく“理解して整理する”習慣をつけることが大切です。

効率的に勉強を進めて、平安時代を得点源にしましょう!

まとめ

平安時代は、約400年もの長い時をかけて、日本の政治・文化・社会が大きく変化した時代です。最初は貴族中心の穏やかな政治が行われていましたが、やがて摂関政治によって藤原氏が絶大な力を持ち、その後、院政や武士の台頭によって新しい時代への扉が開かれていきました。

文化面では、『源氏物語』や『枕草子』、寝殿造や大和絵など、日本独自の「国風文化」が大きく花開きました。こうした流れを理解することで、「なぜ平安時代が日本史の重要な転換点なのか」が見えてきます。

受験勉強では、ただ年号を暗記するだけでなく、「原因→結果→その後の影響」という流れを意識するのがおすすめです。たとえば、

「藤原氏がなぜ力を持ったのか」

「なぜ武士が力をつけたのか」

といった疑問を自分で説明できるようになると、記憶がグッと定着します。

また、平安時代は文化と政治の変化が絡み合っているので、図解や表を活用して整理するのも効果的です。時代の出来事を一本の「ストーリー」として覚えられれば、入試本番でも混乱しません。

このガイドを読んで、「歴史って面白いかも!」と思えたなら、それが最大の収穫です。平安時代をしっかり攻略すれば、中学歴史の得点力は大きくアップします。楽しみながら知識を積み重ねて、次のテストや高校入試でしっかり結果を出しましょう!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 1,559人 に閲覧されています。

.jpg)