【高校入試・定期テスト対策】物質の三態を図解で理解!状態変化・質量・体積の基本と勉強法

理科の「物質の三態(固体・液体・気体)」は、中学化学の中でも特に基本的でありながら、入試や定期テストで必ずと言ってよいほど出題される重要分野です。

「氷は水になると体積がどう変わるの?」

「状態が変わっても質量は同じなの?」

「加熱しているのに温度が上がらないのはなぜ?」

――こうした疑問に正しく答えられるかどうかが、得点差につながります。

状態変化の学習は、ただ用語を暗記するだけでは不十分です。例えば「融解」「凝固」「蒸発」「沸騰」「凝縮」「昇華」といった言葉は、テストでの頻出語句ですが、それぞれの現象を具体的にイメージできないと、グラフ問題や応用問題でつまずきがちです。

また、水はほとんどの物質と異なり、氷になると体積が大きくなるという“例外的な性質”を持ちます。こうしたポイントを理解しておくと、テストでも正しい判断ができるようになります。

さらに、高校入試では「加熱曲線・冷却曲線」を用いた問題もよく出題されます。温度が上がり続ける区間と、一定の温度でとどまる区間を区別できるかどうかが得点のカギ。単純に「覚えた」だけの学習では対応できないため、グラフと状態変化を結びつけて考える力が求められます。

本コラムでは、「物質の三態」を図解を交えながらわかりやすく整理し、基礎から応用までをしっかり学べる内容にまとめました。まずは固体・液体・気体の基本から始まり、質量や体積の変化、グラフでの読み取り、さらに日常生活での具体例までを順を追って確認します。そして最後には、高校入試や定期テストで狙われやすい典型問題と、その勉強法も解説。読んだあとには「なぜこうなるのか」を自分の言葉で説明できるようになるはずです。

状態変化の基本を知ろう

中学理科でまず押さえておきたいテーマのひとつが「状態変化」です。物質は常に同じ姿で存在しているわけではなく、温度や圧力の変化によって「固体・液体・気体」と形を変えます。この変化を理解していないと、定期テストや高校入試で必ず出題される「三態の問題」に対応できません。

ここでは、状態変化の種類と基本的な仕組みを整理し、次の章で学ぶ「質量や体積の変化」につなげていきましょう。

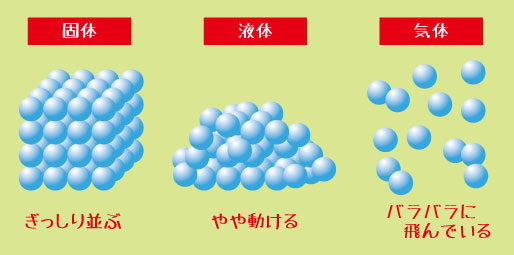

固体・液体・気体のちがい

固体・液体・気体は、物質の「三態(さんたい)」と呼ばれます。

- 固体:粒子が規則正しく並び、形と体積が決まっている。氷や鉄など。

- 液体:粒子の結びつきが弱まり、体積は一定だが形は容器によって変わる。水やアルコールなど。

- 気体:粒子が自由に動き回り、形も体積も変化する。空気や水蒸気など。

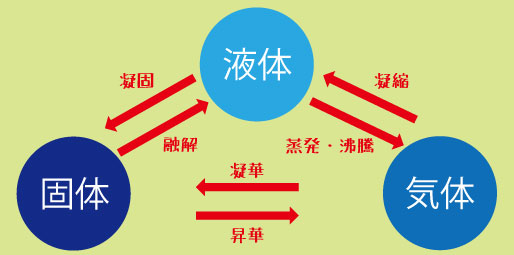

状態変化の種類

物質は温度や圧力の変化によって三態を行き来します。主な変化は次のとおりです。

- 融解(ゆうかい):固体→液体(氷が水に変わる)

- 凝固(ぎょうこ):液体→固体(水が氷になる)

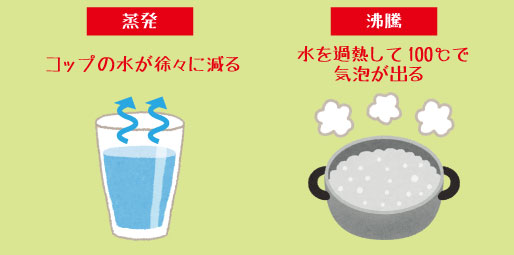

- 蒸発(じょうはつ):液体の表面から気体へ(コップの水が減る)

- 沸騰(ふっとう):液体全体が気体へ(水が100℃で沸騰する)

- 凝縮(ぎょうしゅく):気体→液体(水蒸気が水滴になる)

- 昇華(しょうか):固体→気体(ドライアイスが消える)

これらの用語は入試でも頻出です。特に「蒸発」と「沸騰」を混同しやすいので注意しましょう。

温度と状態変化の関係

状態変化は温度によって左右されます。氷は0℃で溶け始め、100℃で水は沸騰します。このように物質が状態を変える温度を融点・沸点と呼びます。

物質ごとに融点・沸点は異なり、これらの数値はその物質の特徴を表す大切な性質です。

また、気圧によっても融点・沸点は変化します。例えば高い山では気圧が低いため、水は100℃より低い温度で沸騰します。これが「高地でお湯がぬるく感じる」理由です。

質量・体積・密度の関係

状態変化を学ぶときに必ず確認しておきたいのが「質量・体積・密度」の関係です。氷が水に変わると見た目は大きく変わりますが、「重さ(質量)」まで変わるのか?「体積」はどうなるのか?こうした疑問はテストや入試でも狙われやすい部分です。特に「水は氷になると体積が増える」という例外的な性質は、理解していないと失点につながります。

この章では、質量・体積・密度の基本を押さえ、入試頻出の考え方につなげていきましょう。

状態が変わっても質量は変わらない

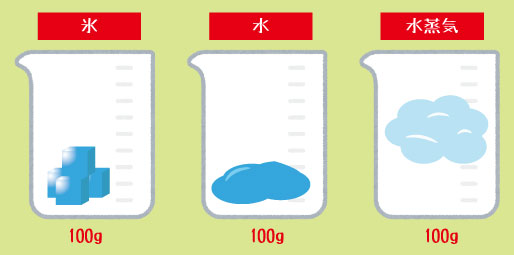

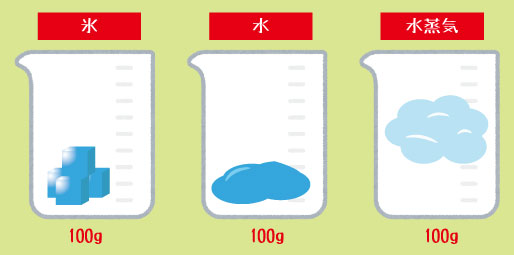

状態変化によって見た目が変わっても、物質そのものの量(質量)は変化しません。

たとえば、100gの氷を溶かして水にしても、質量は100gのままです。さらに水を加熱して水蒸気にしても、密閉容器に入れていればやはり100gです。

これは、状態変化は「粒子の動き方の変化」であって、「粒子そのものの数や重さ」は変わらないからです。入試問題では「質量は変わるか?」という基本確認がよく出題されるので、しっかり押さえておきましょう。

体積の変化と水の例外

状態変化では、体積が変わることが多いです。一般的に

- 液体→固体:体積が小さくなる

- 液体→気体:体積が大きくなる

という傾向があります。

ところが水は特別で、氷は水より体積が大きいのです。これは、氷になると水分子が規則正しく並び、分子の間にすき間ができるためです。そのため、同じ質量でも氷は水よりり“かさばる”のです。

この性質のおかげで氷は水に浮きます。もし氷が沈む性質を持っていたら、湖や海は冬に底から凍ってしまい、生物の生存に大きな影響を与えていたでしょう。まさに「自然界にとって大切な例外」と言えます。

密度の考え方を整理しよう

質量と体積をあわせて考えると出てくるのが密度です。

密度の公式は

例えば、同じ100gの氷と水を比べると、氷の方が体積が大きいため密度は小さくなります。この違いが「氷が水に浮く理由」につながります。

入試や定期テストでは「質量と体積から密度を計算せよ」という問題がよく出ます。公式を覚えるだけでなく、なぜその関係になるのかを理解しておくことが重要です。

この章では、状態変化と質量・体積・密度の関係を整理しました。ポイントは次の3つです。

- 1)状態が変わっても質量は変わらない。

- 2)体積は変化することが多いが、水には「氷が水より体積が大きい」という例外がある。

- 3)密度は質量÷体積で求められ、氷が水に浮く理由にもつながる。

これらは入試でもよく問われる重要テーマです。単なる暗記ではなく「なぜそうなるのか」を粒子の視点で理解すると、グラフや応用問題にも対応できるようになります。

次の章では、実際に「温度変化とグラフ」を使って状態変化をより具体的に確認していきましょう。

グラフで理解する状態変化

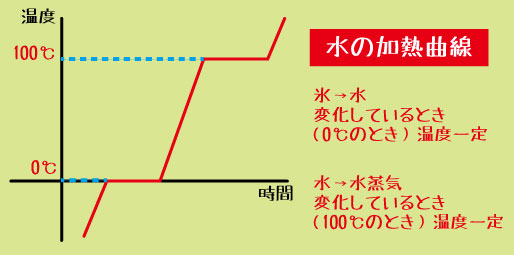

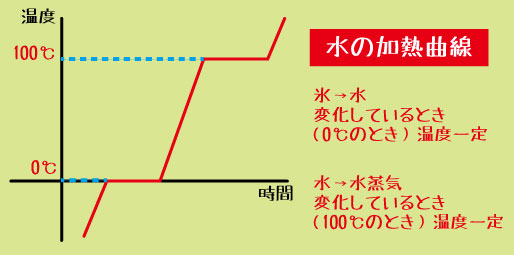

加熱曲線の基本

氷を入れたビーカーを温め続けると、温度の変化には次のような特徴があります。

- 1)氷の温度が上がる(0℃以下の氷の加熱)

- 2)0℃で氷が溶けるが、この間は温度が一定(融解)

- 3)水の温度が上がる

- 4)100℃で沸騰し、気体になるまで温度は一定(沸騰)

- 5)全てが水蒸気になると、再び温度が上がる

このように、物質が状態を変えている間は温度が変わらず横ばいになります。

融点と沸点の意味

物質が固体から液体に変わる温度を融点、液体から気体に変わる温度を沸点といいます。

水の場合は融点が0℃、沸点が100℃ですが、物質によって数値は異なります。たとえば鉄の融点は約1,500℃、酸素の沸点は−183℃です。

これらの数値は物質の性質を特徴づける大切な情報で、入試では「融点・沸点から物質を見分ける問題」も出題されます。

冷却曲線と温度が一定になる理由

逆に、水蒸気を冷やしていくとどうなるでしょうか。

- 1)水蒸気の温度が下がる

- 2)100℃で凝縮が始まり、その間は温度が一定

- 3)水の温度が下がる

- 4)0℃で氷に変わり、その間は温度が一定

- 5)氷がさらに冷える

ここでも、状態変化が起こっている区間では温度が変わらないことがわかります。

■ なぜ温度が一定になるのか? ■

それは、加えられた(または奪われた)熱エネルギーが「温度を上げる」ことに使われるのではなく、「粒子の結びつきを変える」ことに使われているからです。入試では「温度が上がらない理由」を説明させる問題が頻出なので、しっかり理解しておきましょう。

この章では、温度と時間の関係を示す加熱・冷却曲線を通して状態変化を学びました。重要なポイントは以下の通りです。

- 状態変化中は温度が一定になる。

- その温度を融点・沸点と呼び、物質ごとに異なる。

- 温度が一定になるのは、熱エネルギーが粒子の結合の変化に使われるから。

グラフ問題は「横ばいの部分=状態変化中」と理解できれば得点源になります。用語を暗記するだけでなく、グラフの形と意味をリンクさせて覚えることで、テストや入試に強い理解につながります。

次の章では、身近な現象を通して状態変化をさらに実感していきましょう。

身近な例から考える三態の変化

教科書に出てくる「固体・液体・気体の三態変化」は、理科の基本として重要ですが、文字や図だけではイメージしづらいことがあります。

ところが、実は私たちの生活の中には、三態変化の例があふれています。氷が溶ける瞬間、雨が蒸発して消えていく様子、あるいは冬の窓ガラスに白く付く水滴…。身近な現象を理科の視点でとらえ直すと、「あ、これも状態変化なんだ!」と気づきが増え、理解がぐっと深まります。

ここでは、日常生活で出会える代表的な三態変化を紹介しながら、それぞれの仕組みを確認していきましょう。

雲・雨・雪

天気の中にひそむ三態変化

空を見上げると、そこでも三態変化が起きています。太陽の熱で川や海の水が蒸発し、水蒸気となって空気中にのぼります。やがて上空で冷やされ、目に見える「雲」となります。これは水蒸気が液体の水滴へ「凝縮」した例です。さらに、気温が低いと水滴が氷の粒となり、それが集まって雪やあられになります。つまり、雲・雨・雪の変化は、気体⇔液体⇔固体の移り変わりそのものです。

天気予報を学ぶ際にも、こうした状態変化の仕組みを知っていると理解がスムーズになりますし、地球の水の循環を考えるきっかけにもなります。

冬の窓ガラスとドライアイス

昇華と凝華の発見

三態変化の中でも、やや珍しいのが「昇華」と「凝華」です。冬の朝、冷え切った窓ガラスに白い霜が付くことがあります。これは空気中の水蒸気が液体にならずに、直接固体の氷へと変化する「凝華」の例です。

一方、理科の実験やイベントで登場するドライアイス(二酸化炭素の固体)は、常温では液体にならず、直接気体に変化します。これが「昇華」です。白いもやのような煙は、ドライアイスが周囲の水蒸気を冷やしてできた微細な水滴で、気体そのものではありません。このように、少し珍しい現象も生活や実験で出会えるため、知っていると「理科が使える!」と感じられる瞬間になります。

高校入試・定期テストの頻出ポイント

理科の勉強では、「覚えたつもりなのにテストでは点が取れない」という経験をしたことはありませんか?

それは、単なる暗記にとどまっていて「問題の出され方」や「考え方の流れ」をつかめていないことが原因かもしれません。特に「物質の三態変化」に関する単元は、高校入試や定期テストで繰り返し登場する定番テーマです。状態変化そのものの理解はもちろん、グラフの読み取りや質量・体積の扱い、用語の正確さが問われやすいのが特徴です。

ここでは、入試やテストでよく出る頻出ポイントを整理していきましょう。

「状態変化と温度」のグラフ問題

入試の定番といえば、状態変化を表す温度変化のグラフです。

たとえば氷を加熱していくと、0℃でしばらく温度が一定のままになり、完全に溶けてから再び上昇します。この「一定区間」が何を意味するのかを正しく説明できるかどうかが大きなカギです。「温度は上がっていない=熱を受け取っていない」ではなく、「温度は変わらないが、融解のために熱エネルギーが使われている」という理解が必要です。ここを正確に書けるかどうかで、記述問題の得点が大きく分かれます。

質量保存の確認問題

もう一つよく出るのが「質量の保存」に関する出題です。

たとえば、氷100gを完全に水に変化させた場合、質量はどうなるか?答えは「100gのまま」です。状態変化はあくまで「形態の変化」であり、物質そのものの質量は変わりません。ここでひっかけとして、蒸発や沸騰の問題が出ることがあります。水が蒸発した後に質量が減ったように見えても、それは水蒸気が空気中に逃げただけで、密閉容器であれば質量は保存されます。

この「見かけと実際の違い」を整理しておくと、テストでのケアレスミスを防げます。

用語の正確さを問う問題

入試や定期テストでは、選択肢や記述で用語の正確さがよく問われます。

- 蒸発と沸騰の違いを説明せよ

- 凝縮と凝華の違いを答えよ

- 昇華の具体例を挙げよ

といった問題です。特に「蒸発と沸騰」の混同は非常に多く、正確に表現できるかどうかが差になります。また、「昇華」の例としてはドライアイスやナフタレンをしっかり覚えておきましょう。

計算問題にも注意!

状態変化は計算問題にもつながります。代表的なのが「密度=質量÷体積」を利用した問題です。氷と水では体積が変化するため、密度の違いに着目させる出題が多く見られます。

例えば「氷100gの体積はおよそ110cm³、水100gの体積は100cm³」という違いをもとにした計算です。

公式を暗記するだけでなく、実際に数値を扱って練習しておくと、計算問題も得点源にできます。

高校入試や定期テストでは、三態変化の「理解しているかどうか」がさまざまな形で問われます。

- 温度変化グラフを正しく読み取れるか

- 質量保存を説明できるか

- 用語の区別ができるか

- 密度を使った計算に対応できるか

この4つを押さえれば、典型問題の大半は攻略できます。学習のコツは「ただ覚えるのではなく、説明できるようにすること」。友達や家族に解説するつもりで声に出して説明すると、理解が定着しやすくなります。

次の章では、こうした知識をどう勉強に活かすか、効果的な学習法について紹介していきましょう。

効果的な勉強法と理解の深め方

「三態変化」の学習は、単なる暗記ではすぐに忘れてしまいます。固体・液体・気体の関係や、状態変化の名称をただ覚えるだけでは、入試やテストの応用問題には対応できません。理解を深めるためには、「イメージ」「言葉」「計算」を組み合わせた学習法が効果的です。

この章では、状態変化の知識をしっかり定着させ、テストで確実に得点できるようになるための勉強法を紹介します。

図やグラフを自分で描いて整理する

理科の学習で最も大切なのは、「自分で図に描けること」です。氷を加熱したときの温度変化グラフや、水循環の図を自分の手で描いてみましょう。描くことで、用語とイメージがリンクし、記憶に残りやすくなります。特に入試問題では「グラフを読み取って答える」形式が多いため、自分で再現できるようになっておくことは大きな武器になります。

日常生活と結びつけて考える

三態変化は日常生活にあふれています。

氷が溶ける、窓に水滴がつく、冬に霜ができる…。これらを見たときに「融解」「凝縮」「凝華」と用語を頭に思い浮かべる習慣をつけましょう。勉強したことを生活の中で何度も確認できれば、自然に知識が定着します。さらに、家族や友達に「これってどんな状態変化?」とクイズ形式で話してみるのもおすすめです。説明することで自分の理解のあいまいさに気づき、復習が必要な部分がはっきりします。

用語・公式を声に出して覚える

「蒸発と沸騰の違い」「密度=質量÷体積」など、重要用語や公式は声に出して覚えると効果的です。目で見て書くだけでなく、耳から聞き、口で発音することで記憶に複数の回路ができ、忘れにくくなります。特に短時間のスキマ学習におすすめで、通学中や就寝前に小さく声に出して確認するだけでも理解が深まります。

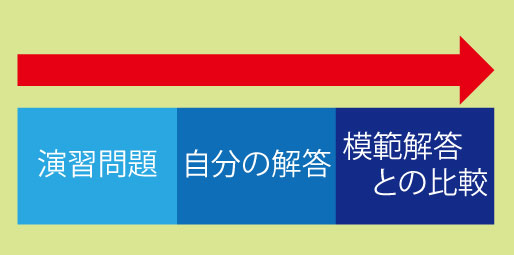

演習問題で「説明できる力」をつける

最終的に大切なのは、問題演習です。状態変化の単元は、「知識を覚える」から「知識を使って答える」へとステップアップしなければなりません。典型問題を繰り返し解き、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるようになるまで練習しましょう。特に「温度が一定なのはなぜか」「質量が変わらないのはなぜか」といった記述問題を声に出して説明できれば、本番でも落ち着いて解答できます。

三態変化をマスターするには、

- 図やグラフを自分で描く

- 日常生活に結びつける

- 用語や公式を声に出す

- 演習問題で説明できる力をつける

この4つのステップを繰り返すことが効果的です。理科は「暗記科目」と思われがちですが、実は理解と体験がものを言う科目です。生活の中にある三態変化を意識しながら、図解・声出し・演習を組み合わせて学習すれば、高校入試や定期テストで必ず得点源にできます。今日から取り入れられる方法ばかりなので、ぜひ実践してみてください。

まとめ

今回のコラムでは、「物質の三態(固体・液体・気体)」をテーマに、

- 状態変化の基本

- 質量・体積・密度の関係

- グラフ問題の読み取り

- 身近な例からの理解

- 入試・定期テストでの頻出ポイント

- 効果的な勉強法

を順に解説してきました。

三態変化は一見シンプルですが、理解が浅いと入試やテストでの得点につながりません。逆に、グラフや用語の意味を正しく理解し、日常生活と結びつけて覚えていけば、確実に点を取れる「得点源」になります。

勉強のコツは「ただ暗記するのではなく、説明できるようになること」。氷が溶けるときや湯気が立つとき、「これはどんな状態変化だろう?」と考える習慣をつければ、学んだ知識が自分の中にしっかりと根づきます。

あなたの努力は必ず成果につながります。

三態変化をきっかけに、

理科をもっと楽しく、

自信を持って学んでいきましょう!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 948人 に閲覧されています。

.jpg)

氷と水と水蒸気

キッチンは三態変化の実験場

最もわかりやすい例は「氷・水・水蒸気」です。冷凍庫から取り出した氷をコップに入れておくと、常温で次第に溶けて液体の水になります。これは「融解」です。さらにその水を火にかけると、温度が100℃に近づき、やがて沸騰して水蒸気へと変化します。これは「蒸発」や「沸騰」と呼ばれる気体への変化です。

逆に、水蒸気が冷たい鍋のふたに触れると、水滴として戻ります。これが「凝縮」です。この一連の流れは、教科書に載る三態変化をすべて網羅していると言っても過言ではありません。普段の料理中でも、ちょっと意識して観察すれば理科の復習ができます。