国語の苦手を克服!定期テスト&入試で差がつく”接続詞力”7つの習慣

「国語って、なんでこんなにむずかしいんだろう…」

そう感じたことはありませんか?

- 教科書を読んでいても内容がスッと入ってこない。

- 定期テストでは“なんとなく”で選んだ選択肢がことごとく外れる。

- 文章題になると時間が足りない。

こうした“国語の苦手”には、実は共通する原因があります。それは、「文と文のつながり=接続詞」を正しく理解できていないことです。

国語の文章は、単なる「言葉の集まり」ではなく、「筆者の考え」が筋道立てて進む“ストーリー”になっています。そのストーリーを読み解くためのヒントが、「しかし」「だから」「たとえば」などの接続詞。これらは、文章全体の“道しるべ”のような役割を果たしています。

たとえば次の文を比べてみましょう。

- A:今日は雨です。だから、傘を持っていきます。

- B:今日は雨です。しかし、傘を持っていきません。

どちらも同じ「雨の話」ですが、接続詞ひとつで意味がまったく変わります。つまり、接続詞がわかる=筆者の考えの流れがわかるということなのです。

実際、定期テストや高校入試でも、「接続詞を入れて文章を完成させる問題」や「接続詞をヒントに筆者の意図を読み取る問題」が頻出します。“国語の得点力”を上げるには、文法よりもまず「接続詞力」を磨くことが重要なのです。

接続詞の使い方を知ることは、ただテストの点を上げるだけでなく、人の話を理解したり、自分の考えを整理したりする“思考の力”にもつながります。

今日からあなたも、

“接続詞力”を味方につけて、

国語の苦手を克服していきましょう!

なぜ国語が苦手なのか?

“読みづらさ”の正体を知ろう

「国語って、なんとなく読めている気がするのに、テストになると正解できない…」

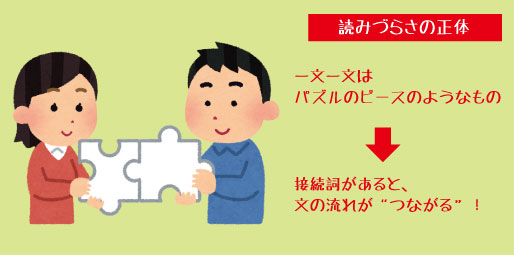

そう感じる中学生はとても多いです。実はこの“なんとなく読めている”が、国語の苦手を生む大きな原因です。国語は「感覚」ではなく、「論理」で読む教科。つまり、“文と文のつながり”を正しくつかめるかどうかで、理解度が大きく変わるのです。そのカギを握るのが、接続詞。接続詞を意識できると、文章の中にある“筆者の考えの流れ”が見えてきます。

読みづらさの正体は「つながり」が見えないこと

国語が苦手な子ほど、「文の間にどんな関係があるか」を意識できていません。

たとえば、

- ・理由を示す「だから」「そのため」

- ・例を示す「たとえば」

- ・反対を示す「しかし」「一方で」

これらの“つながりのサイン”が見えていないと、文章は「バラバラな文の集まり」に感じてしまいます。つまり、国語が読みにくいのではなく、“つながりを示すサイン”が見えていないことが読みづらさの正体なのです。

「接続詞のセンス」がつくと文章がスラスラ読める

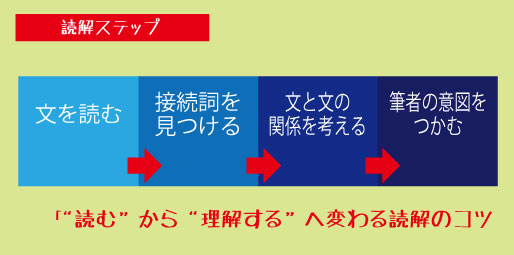

文章を読むとき、接続詞に意識を向けるだけで理解力が格段に上がります。

- 「筆者はここで何を言い換えたいのか?」

- 「どんな理由をつなげたいのか?」

といった視点を持つことで、文の流れを“追う”から“つかむ”読みに変えられるのです。

慣れてくると、接続詞が書かれていない文でも、

- 「ここは“しかし”が省略されているな」

- 「“つまり”の内容だな」

と、頭の中で自動的に補えるようになります。これが、“接続詞のセンス”=国語の読解力です。

次の章では、その“接続詞”がどのような種類と働きを持っているのか、具体的に整理していきましょう。

接続詞とは?

文をつなげる“道しるべ”の役割

「接続詞って、“しかし”とか“だから”とかでしょ?簡単じゃない?」

そう思う人も多いですが、実は国語の読解において接続詞は“最重要キーワード”です。

接続詞は、文と文、段落と段落をつなげる“道しるべ”のような役割を持ちます。もし接続詞がなければ、文章は道標のない地図のようなもの。どこで話が変わったのか、何を説明しているのかが分からなくなってしまいます。接続詞を理解すれば、筆者の考えの「進み方」「対立」「まとめ方」が見えてきます。

この章では、接続詞の基本の種類と、それぞれがどんな“考えの流れ”を示すのかを整理していきましょう。

接続詞は「文と文をつなぐ接着剤」

接続詞は、文と文、文と段落をつなぐ働きを持っています。文法的には自立語であり、前の文の内容を受けて、後の文の関係を明確にします。

たとえば、

「今日は雨です。だから傘を持っていきます。」

この場合、「だから」が前の文(雨です)と後の文(傘を持っていきます)を“理由と結果”で結びつけています。つまり、接続詞があるおかげで、文の意味の流れが一瞬で理解できるのです。

もしこの「だから」がなければ、読者は自分で「なぜ傘を持つのか」を推測しなければなりません。つまり、接続詞は“読者が迷わないようにするガイド”なのです。

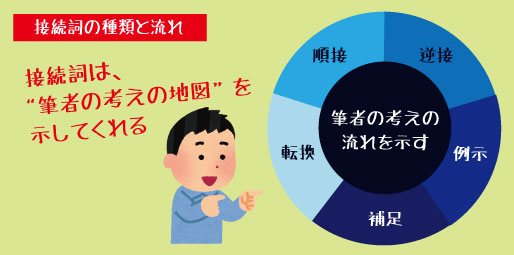

接続詞の種類を整理しよう

- 順接 「だから・そのため・したがって」

- 逆接 「しかし・けれども・ところが」

- 並列・添加 「そして・また・さらに」

- 対比・選択 「一方で・それに対して」

- 説明・補足 「つまり・すなわち・要するに」

- 例示 「たとえば・具体的に言うと」

- 転換 「ところで・さて・では」

このように整理すると、接続詞は単なる“つなぎ言葉”ではなく、文章の構造(筆者の思考の流れ)を示す信号であることがわかります。

「接続詞=筆者の考えの地図」として読む

接続詞の働きを理解すると、長い文章でも“筆者の地図”が見えるようになります。

たとえば、

「たしかに〜。しかし〜。だから〜。」

という流れなら、

筆者は「一度認めて」「反対意見を述べ」「結論を出す」構成で考えていることがわかります。

つまり、接続詞をたどるだけで、筆者の思考の動きが見えるのです。

この視点を持つと、問題文の設問「筆者の主張として最も適当なものはどれか」も、“接続詞の流れ”を追えば自然と答えに近づけるようになります。

次の章では、実際の定期テストや入試でよく出る接続詞のパターンを紹介し、どんな出題がされるのか、どう対策すればいいのかを具体的に見ていきましょう。

よく出る接続詞パターン7選

入試・定期テストで狙われる!

「しかし」「だから」「たとえば」――どれも見慣れた接続詞ですが、実は“使い方の違い”を正確に理解していない中学生がとても多いです。入試問題や定期テストの読解問題では、

- 「この接続詞が指している関係を説明しなさい」

- 「文と文の関係を最もよく表している語を選びなさい」

など、接続詞を見抜く問題が毎年のように出題されます。

つまり、接続詞の意味を正確に理解すること=文の流れを正しく読む力を身につけること。

この章では、テストによく出る7つの接続詞パターンを押さえ、それぞれの使い方と注意点を例文つきで学んでいきましょう。

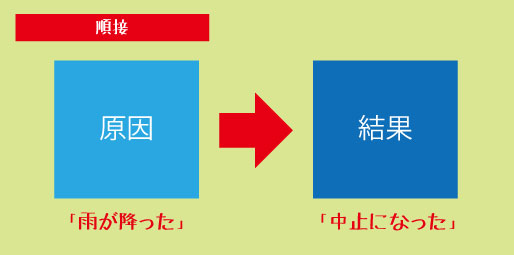

①【順接】

「だから」「そのため」など、因果関係を表す

「順接」とは、前の文の内容を受けて「結果・結論」を示す接続です。

たとえば、

「雨が降った。だから運動会は中止になった。」

「雨が降った」→「中止になった」という原因と結果の関係が明確にわかります。似た語に「したがって」「その結果」「ゆえに」などがありますが、「だから」は話し言葉、「したがって」はやや硬い書き言葉です。

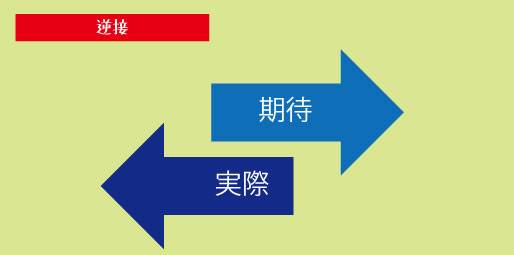

②【逆接】

「しかし」「けれども」など、反対・対立を表す

「逆接」は前の文と反対の内容を示します。

「勉強した。しかし点数は上がらなかった。」

このように「予想される結果」と「実際の結果」が食い違うときに使います。注意すべきなのは、「でも」「だけど」などの口語表現は作文や記述では避け、「しかし」「ところが」などの書き言葉を使うのがテスト向けです。

③【添加】

「そして」「さらに」など、情報を加える

「春が来た。そして花が咲いた。」

「添加」は前の内容に情報を付け足すときに使います。似た語には「そのうえ」「しかも」「また」などがありますが、使う場面によって“強さ”が異なります。「そして」は並列的、「そのうえ」はより強調の意味を持ちます。

④【対比・選択】

「一方」「または」「あるいは」など

「東京は人が多い。一方、地方は自然が豊かだ。」

このように、2つの事柄を比べるときに使います。「または」「あるいは」はどちらかを選ぶときに使うので意味が少し異なります。この違いを意識して読めるかどうかが、選択問題での得点差になります。

⑤【例示】

「たとえば」「例として」など

「日本には四季がある。たとえば、春には桜が咲く。」

前の文の内容を、具体例をあげて説明するときに使います。読解問題では、「前の文を具体的に説明しているかどうか」を判断する“根拠探し”にもつながります。

⑥【転換】

「ところで」「さて」など

話題を切り替えるときに使う接続詞です。

「ところで、次の話に移ろう。」

説明文や評論文で、「前半:背景説明 → 後半:筆者の意見」と切り替わる場面でよく出ます。この接続詞に気づけると、段落の構成をつかむ力がアップします。

⑦【まとめ・結論】

「つまり」「要するに」など

「つまり、接続詞を理解することが読解のカギなのだ。」

前の内容をまとめて結論を導くときに使います。「要するに」「結局」「すなわち」なども同じグループ。文章全体の“まとめの文”に出てくることが多いので、見つけたら「ここが筆者の主張」と意識して読むと◎。

入試や定期テストで狙われる接続詞は、実はこの7種類に集約されます。それぞれの使い方を「文と文の関係」で理解すれば、どんな文章も“つながり”を意識して読めるようになります。

次章では、この7パターンをどう“見抜いて使うか”――つまり、接続詞を味方にした読解テクニックを学んでいきます。

“接続詞力”を育てる7つの習慣

実践トレーニング!

- 「接続詞を覚えたのに、読解になると使えない…」

- 「書くとき、なんとなく“そして”“しかし”ばかり使ってしまう…」

そんな悩みを持つ中学生はとても多いです。実は、接続詞を“知っている”だけでは、点数にはつながりません。大切なのは、「いつ・どんな文脈で使うか」を判断できる力=“接続詞力”を身につけることです。

この章では、読解・作文・暗記のすべてに効く「7つの習慣」を紹介します。どれも毎日の勉強に取り入れやすい内容なので、今日からすぐに実践できます!

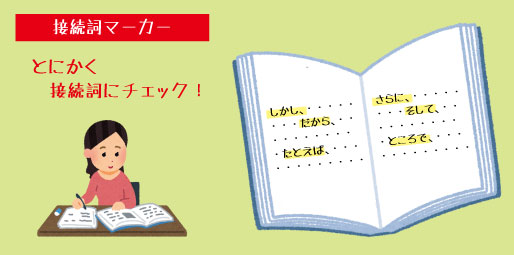

「接続詞マーカー」で読解練習をする

まずおすすめなのが、文章を読むときに接続詞にマーカーを引く習慣です。

学校の教科書や問題文に出てくる「しかし」「だから」「たとえば」などを蛍光ペンでチェックしてみましょう。すると、文と文のつながりが一気に見えるようになります。

- 「ここで反対の内容に変わった」

- 「この文は前の文を受けている」

と、筆者の考えの流れが“色”で見えてくるのです。

「前後関係を説明できる」ようにする

接続詞の理解を深める最も効果的な方法は、“この接続詞はどんな関係をつないでいるか”を言葉で説明すること。

たとえば、

「彼は毎日努力している。だから成績が上がった。」

この文なら、「努力(原因)→成績アップ(結果)」と説明できます。

「しかし」なら「前後で内容が反対」「たとえば」なら「具体例を出して説明」など、一文ごとに“つながりの意味”を考える習慣をつけましょう。

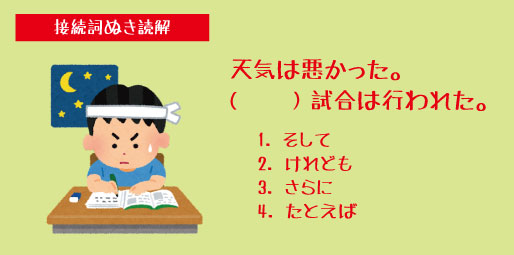

「接続詞ぬき読解」で本当の理解を試す

次のステップは“接続詞を隠して読む”練習です。

文章の接続詞を消してみて、前後の文から「ここにはどんな接続詞が入るか」を推測してみましょう。

「天気は悪かった。( )、試合は行われた。」

この文では、「前の内容と反対」なので「しかし」「けれども」などが入りますね。この練習は入試問題の「空欄補充」に直結します。

「接続詞カード」を作って分類する

カードに接続詞を書き、意味ごとに分類するのも効果的です。

たとえば、「だから」は順接、「しかし」は逆接、「たとえば」は例示、というように。これを家の机に貼ったり、通学中に復習したりすることで、頭の中に“接続詞マップ”ができていきます。

親子で一緒に「この文にはどのカードが合うかな?」とクイズ形式で行うと、楽しく記憶に残せます。

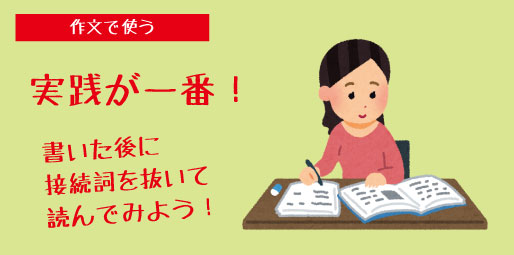

自分の作文で接続詞を意識的に使う

接続詞力を本当に身につけるには、使ってみることが大切です。

作文や自由記述のときに、

- 「文のつながりが自然かな?」

- 「同じ接続詞をくり返してないかな?」

と意識して見直してみましょう。

おすすめは、書いた後に接続詞を抜いて読んでみる方法。それでも意味が通るなら、論理的な文章になっている証拠です。

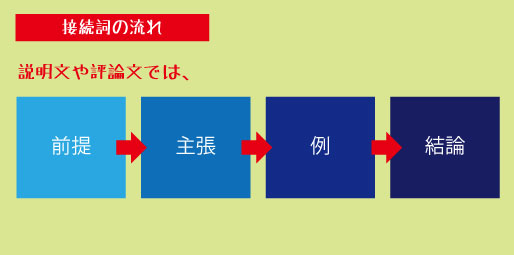

文章の構成を“接続詞の流れ”でとらえる

読解問題では、段落のつながりにも接続詞が隠れています。

「まず」「次に」「さらに」「最後に」などの流れを意識して読むと、筆者の意図や論理展開をつかみやすくなります。

特に説明文や評論文では、「前提→主張→具体例→結論」という“流れ”を接続詞がつないでいます。この構造を理解できると、設問の正答率がぐっと上がります。

日常の会話や読書でも“つなぎ方”を意識する

接続詞力は、机の上だけでなく、日常の中でも育てることができます。

ニュースを見ながら、

- 「今の“しかし”はどんな意味?」

- 「“だから”の前にどんな理由があった?」

と考えたり、読書中に「たとえば」や「ところで」に注目してみたり。

接続詞に敏感になることで、文章の読み方そのものが変わります。“言葉の地図”が頭の中に広がっていくような感覚を、ぜひ体験してみてください。

「接続詞力」は、ただの文法知識ではなく、思考を整理する力でもあります。

接続詞を意識する習慣を身につけることで、読む力・書く力・考える力が同時に伸びていきます。今日からできる小さな習慣の積み重ねが、やがて入試での読解力や記述力に大きな差を生むでしょう。接続詞を“道しるべ”として、言葉の世界をもっと自在に読みこなせるようになりましょう。

家庭で育む“読解の筋道”

保護者にできるサポート

中学生の国語力、とくに読解力や作文力は、学校だけで伸ばすのは難しい部分があります。特に「接続詞」を使った文章のつながりを理解する力は、家庭での習慣づくりで大きく伸ばせます。

保護者が意識すべきは、子どもに「答えを教える」ことよりも、文章の“流れをつかむ筋道”を一緒に確認することです。

この章では、家庭でできる具体的な7つのサポート法を紹介します。ちょっとした工夫を積み重ねることで、定期テスト・入試の点数に差が出る読解力を育てることができます。

接続詞マーカーの声かけ

学校での読解練習と同じように、家庭でも接続詞にマーカーを引く習慣を促しましょう。親子で一緒に文章を読みながら、蛍光ペンで「だから」「しかし」「たとえば」をチェック。色を分けるだけで、文章の流れが一目でわかるようになります。

-

コツ:マーカーを引くだけで褒める。「正解を探す」ではなく「文章の道しるべを見つける」ことが目的。

-

効果:視覚的に文と文の関係が把握でき、子どもの理解度が一目でわかります。

“なぜそうなる?”を問いかける

文章を読んだら、接続詞を意識して「なぜこうなるの?」と問いかけることが大切です。

たとえば、

「雨が降った。だから運動会は中止になった。」 とあった場合、

「なぜ中止になったと思う?」 と子どもに聞く。

こうして自分の言葉で説明させることで、文章理解が定着します。問いかけのポイントは答えを教えず、考えるプロセスを引き出すことです。

家庭での読解タイムを短くても毎日

読解は継続が命。5〜10分でもいいので、毎日の習慣にしましょう。新聞記事、ニュースサイト、教科書の短文など、テーマは問いません。

読む→接続詞を見つける→前後の文の関係を説明する、というサイクルを毎日少しずつ行うだけで力がつきます。

文章の“構造”を図で整理する

説明文や評論文では、段落ごとに「前提→主張→例→結論」という構造があります。子どもと一緒に文章を図にして整理することで、論理展開が可視化されます。接続詞が段落の流れを示すサインになることも理解できます。

-

方法:ノートに矢印で段落の流れを描く。

-

効果:設問で「筆者の意図」「段落の役割」を素早く把握できる。

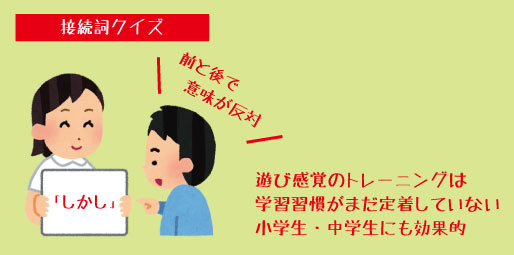

親子で“接続詞クイズ”

接続詞カードや簡単な例文で、親子クイズをすると楽しく定着します。

-

例:「前と後で意味が反対のときに入る接続詞は?」→「しかし」

-

ポイント:正解よりも、なぜその接続詞が適切かを説明させることが大事。

こうした遊び感覚のトレーニングは、学習習慣がまだ定着していない中学生にも効果的です。

作文での確認

家庭学習では、短い作文や日記を書かせ、接続詞の使い方をチェックしましょう。

「だから」「しかし」など、文のつながりが自然かどうかを確認するだけで、文章力はぐんと伸びます。必要なら、親が「ここは順接かな?逆接かな?」と簡単なコメントを添えるだけでも十分です。

褒めて自信を育む

最後に大切なのは、努力や気づきを褒めること。

- 「接続詞に気づけたね」

- 「文章の関係を説明できたね」

と声をかけるだけで、子どもは学習を続けやすくなります。学習に自信がつくと、読解力や作文力は自然と伸びていきます。

接続詞がわかると国語が“スラスラ読める”!

ここまで、国語の苦手意識の原因、接続詞の役割、よく出るパターン、実践トレーニング、そして家庭でのサポート法まで解説してきました。

ポイントを一言でまとめると、「接続詞を意識して読む・書く・考える力が、国語の理解力を飛躍的に高める」ということです。

接続詞は、文章の“道しるべ”。

どんなに長い文章でも、接続詞に注目すれば前後の関係が整理され、筆者の主張や段落構成が自然に見えてきます。逆に接続詞を意識せずに読むと、内容が散らかって頭に入らず、読解も作文も苦手になりやすいのです。

接続詞を理解すること=文章の“筋道”をつかむこと

接続詞は単なる文法事項ではなく、文章の論理を示すサインです。

-

「だから」「したがって」=原因→結果

-

「しかし」「けれども」=対立・逆接

-

「たとえば」「つまり」=例示・補足

こうしたサインを読めるようになると、長文も段落ごとに整理して理解できます。テストでの読解問題や記述問題も、「筆者が何を伝えたいのか」をつかむスピードが格段にアップします。

日常の習慣で“接続詞力”を育てる

第4章で紹介した7つの習慣、第5章での家庭サポートを日常に取り入れることが大切です。

-

・文章を読むときは接続詞マーカー

-

・読んだ内容を自分の言葉で説明

-

・作文や日記で接続詞を意識して書く

-

・家庭でクイズ形式の確認

この積み重ねにより、国語の成績は自然と安定し、文章の理解スピードも上がります。習慣化のコツは、毎日5〜10分でも継続すること。短時間でも集中して繰り返すことが力になります。

定期テスト・入試で差がつくポイント

接続詞力を身につけると、定期テスト・入試で次のような点に強くなります。

-

1)長文読解:文章の段落構成が整理できる

-

2)記述・作文:理由や対比を論理的に書ける

-

3)空欄補充:接続詞を見れば文脈が推測できる

さらに、接続詞を使って「前後の文の関係を言葉で説明できる」力は、思考力・表現力の底上げにもつながります。つまり、接続詞を理解することは、国語の点数だけでなく、文章を読む力・考える力全体の向上につながるのです。

保護者ができる最終チェック法

-

・子どもが文章を読んだら、どの接続詞が入っているか声かけ

-

・作文や自由記述を見て、接続詞の使い方を簡単に確認

-

・成長を褒めて、自信を育てる

この3つだけでも、子どもの文章理解力は定着します。ポイントは「丸つけや答え合わせよりも、文章の流れに注目すること」です。

接続詞を意識するだけで、国語の文章は格段に読みやすくなります。「読む力」「書く力」「考える力」を同時に伸ばせるのが、接続詞力の最大の魅力です。

今日から少しずつでも、接続詞マーカーや家庭での問いかけ、作文チェックなどを取り入れましょう。小さな積み重ねが、定期テストや入試での大きな差につながります。

接続詞がわかると、国語が“スラスラ読める”ようになり、文章を読む楽しさも広がります。

国語の力を伸ばす鍵は、文章の論理の流れを正確に読み取る「接続詞力」にあります。

本コラムでは、国語が苦手な原因から、入試・定期テストで狙われる接続詞パターン、実践的なトレーニング方法、家庭でのサポートまで、段階的に解説してきました。

まず、第1章で触れたように、中学生が国語を苦手に感じる理由の多くは、「文章の読みづらさ」にあります。文章の文と文のつながりを把握できないと、理解のスピードが落ち、長文読解や記述問題でつまずきやすくなるのです。第2章で示したように、接続詞は文と文をつなぐ“道しるべ”。順接・逆接・例示・補足など、文の関係を明確にしてくれる重要な手がかりです。

さらに、第3章で紹介したよく出る接続詞パターンを覚え、第4章の「7つの習慣」に沿ったトレーニングを日常に取り入れることで、文章を整理して理解する力は確実に伸びます。特に、文章中の接続詞にマーカーを引いたり、接続詞を抜いて文章の意味を推測したりする方法は、読解力だけでなく、作文力や表現力の向上にも直結します。

第5章では、家庭での保護者サポートの重要性を解説しました。親子で接続詞に注目した読み方をする、文章の前後関係を説明させる、作文で接続詞の使い方を確認する、そして努力を褒めて自信を育む。こうした習慣を取り入れるだけで、学校での学習効果は格段にアップします。家庭でのちょっとした関わりが、子どもの国語力を支える大きな力になるのです。

そして、第6章でまとめた通り、接続詞を理解することで、文章の構造が見え、長文もスラスラ読めるようになります。読む力・書く力・考える力が同時に伸び、定期テストや入試での得点差にもつながります。国語は「丸暗記する科目」ではなく、「文章の論理を理解する力」を育てる科目。接続詞に注目することが、その理解をぐっと深める第一歩です。

これから国語の勉強を始める中学生の皆さんへ。

最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、接続詞に注目して文章を読む習慣を積み重ねることで、読解がぐんと楽になり、文章を書く力も自然と身につきます。

保護者の皆さんも、声かけや家庭学習のサポートを通じて、子どもが自信を持って文章を読める環境を整えてあげてください。

今日から少しずつでも、「接続詞力」を意識した学習を始めてみましょう。小さな積み重ねが、定期テストでの成果や入試での得点、そして国語の楽しさへとつながります。

文章の“道しるべ”をつかみ、

国語をスラスラ読める力を手に入れる。

皆さんの挑戦を応援しています!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 530人 に閲覧されています。

.jpg)

「なんとなく読む」では理解が浅くなる

多くの生徒は、文章を“音読”や“感覚”で追ってしまいます。

たとえば、次のような文を読んでみましょう。

「Aさんはサッカーが得意だ。しかし、試合ではあまり目立たない。」

この文を読むとき、「Aさん=サッカーが上手い」だけに意識が向いてしまう子が多いです。でも本当に注目すべきは「しかし」という接続詞。ここで筆者は、“前の文と反対のこと”を言いたいのです。つまり、「上手いのに活躍していない」という対立関係が隠れているわけです。

このように、接続詞を見落とすと「内容の方向性」を読み間違え、テストで“なんとなく選んだ答え”が外れる原因になります。