“話を読む力”が合格を決める!中学生の国語読解&小説攻略

「国語の小説問題って、どう読めばいいのか分からない」

「登場人物の気持ちを答える問題が、いつも当たらない」

そんな声を、たくさんの中学生から聞きます。実は、国語が苦手な生徒の多くは“センスがない”のではなく、読み方のコツを知らないだけなんです。小説読解には、ちゃんとした「ルール」や「手順」が存在します。それを理解すれば、誰でも安定して点を取れるようになります。

国語の読解力――特に小説問題を解く力は、単なる「日本語の理解力」ではありません。

それは、「話を読む力」です。登場人物の気持ちの変化を追い、場面ごとの空気を感じ取り、書かれていない部分を想像する。

この“話を読む力”こそ、入試で最も差がつくスキルなのです。

たとえば、数学には公式があり、英語には文法があります。でも国語には「正解への道筋」が見えにくいため、感覚で解いてしまう人が多いのが現実です。しかし、実際の国語テストは感覚ではなく論理的な思考力を求めています。文章中の根拠を見つけ、それをもとに「なぜそう考えられるのか」を説明する力が問われているのです。

このコラムでは、「国語の小説問題が苦手な中学生」に向けて、

- ・出題者が何を狙っているのか

- ・登場人物の心情をどう読み取るのか

- ・記述問題をどう書けば点が取れるのか

といった“読解のテクニック”を、6つの章に分けて徹底的に解説します。

読解力は、才能ではなくトレーニングで鍛えられる力です。少しずつコツをつかめば、「何となく読む」から「根拠を持って読む」へと変わります。そうなれば、国語の点数はもちろん、社会・英語・理科など他の教科にも良い影響を与えるでしょう。文章を理解する力は、すべての学びの土台になるからです。

この先の章で紹介する方法を実践すれば、小説の読解が「なんとなくの勘」ではなく、「確信をもって選べる力」に変わります。“話を読む力”を身につけて、国語をあなたの得点源にしましょう。

目次

第1章:読解力=“話を読む力”とは?

国語が苦手な理由の正体

「国語が一番苦手」

「小説の問題がいつも正解できない」

――そう感じる中学生は少なくありません。でも、国語の読解問題が難しいと感じるのは、センスがないからではなく、“読む手順”を知らないからです。

読解力とは、単に日本語を理解する力ではなく、“書かれていないこと”を想像しながら読む力。つまり、「話を読む力」=登場人物の気持ちや場面の流れを、筋道立ててつかむ力のことなのです。

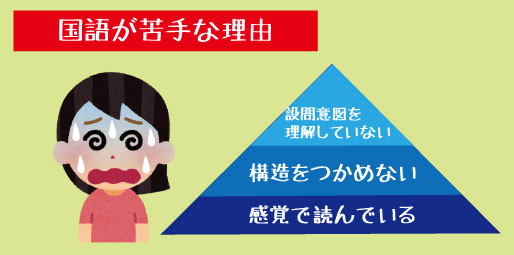

国語が苦手になる3つの原因

中学生が国語を苦手に感じる主な理由は、次の3つです。

1️⃣ 「感覚で読んでしまう」

文章を“なんとなくの印象”で読んでしまい、根拠を持って選択肢を選べていない。

2️⃣ 「文章の構造がつかめていない」

登場人物の気持ちや場面の変化を意識せずに読むため、ストーリーの流れを見失いやすい。

3️⃣ 「設問が何を聞いているか分からない」

「どうしてそう思ったのか」「どんな気持ちだったのか」など、出題者の意図をつかめていない。

これらはすべて、「読む順番」や「注目ポイント」が分かっていないことから起こります。

“話を読む力”とは何か

“話を読む力”とは、ただ文字を追うだけでなく、登場人物の気持ちの変化や場面の移り変わりを読み取る力のこと。

たとえば小説には、必ず「変化のきっかけ」となる出来事があります。そこを見つけて「前後で何が変わったのか?」を整理すれば、自然と心情の流れが見えてきます。

この力を身につけると、読解問題が“パズルを解くように”感じられるようになります。「なぜその行動をしたのか」「どうしてその言葉を使ったのか」など、作者の意図を論理的に考えられるようになるのです。

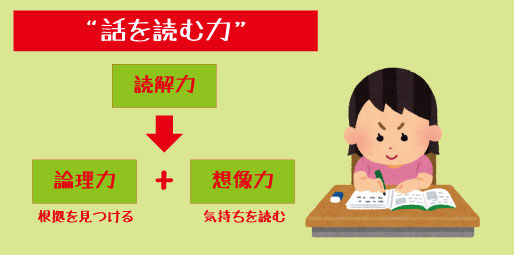

読解力は“論理力+想像力”

読解力というと「想像力が大事」と思われがちですが、実際は論理力と想像力の両方が必要です。

- 論理力 … 文章中の“根拠”を見つける力

- 想像力 … 行間から“気持ち”を読み取る力

この2つが組み合わさることで、初めて「正しい理解」ができます。どちらかが欠けると、感情的な読み方や根拠のない推測に偏ってしまうのです。

読解力は「書かれていること」と「書かれていないこと」を行き来する力であり、それが“話を読む力”の正体です。この力を意識することで、国語の勉強は「センス頼み」から「再現できるスキル」へと変わっていきます。

次の章では、その「読む力」をどう問題に生かすのか――出題者の意図に迫っていきましょう。

第2章:国語の小説問題のしくみを知ろう

出題者は何を聞いている?

小説問題でよくあるのが、「なんとなく分かるのに正解できない」というケース。

これは、多くの生徒が“出題者が何を聞いているのか”を理解しないまま答えていることが原因です。

国語のテストは、「あなたの感想」を聞いているわけではありません。出題者は常に、「本文に書かれた根拠をもとに、正確に読み取れているか」を試しているのです。

つまり、小説問題とは“読み取りテスト”であり、感想文ではない。そのしくみを知ることで、設問がグッと読みやすくなり、正答率も安定していきます。

設問文から「出題者のねらい」を読み取る

設問には、出題者の“ヒント”が隠されています。

たとえば――

-

「どうして~したのですか?」→【理由を探す問題】

-

「~というのは、どんな気持ちを表していますか?」→【心情問題】

-

「なぜ作者はこの表現を使ったのですか?」→【表現意図問題】

このように、「どんな問い方をしているか」を見るだけで、解答の方向性が分かります。国語の問題は、読解ではなく分析のテスト。出題者は“読者としての感じ方”ではなく、“論理的に本文を理解できるか”を確かめたいのです。

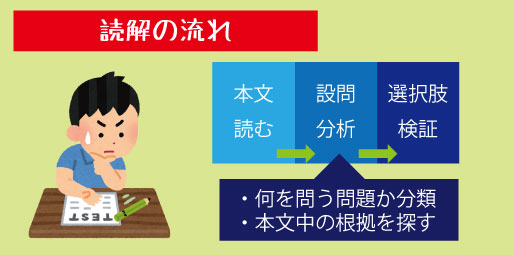

「本文→設問→選択肢」を結ぶ“読解の流れ”

正しい解き方の流れは、次の3ステップです。

- ① 本文を読む(登場人物・場面の変化をチェック)

- ② 設問を読む(何を聞かれているかを明確にする)

- ③ 選択肢を比べる(本文の根拠に合っているか確認)

この流れを守ることで、感覚的な読み方から「根拠をもとにした読解」へと変わります。出題者の立場で考えれば、「本文中のどの部分を根拠にすれば正答になるか」が見えてくるのです。

小説問題は、“作者の思い”を問うように見えて、実は“本文の理解度”を問う問題。出題者のねらいを知ることで、問題を「読み当てる」のではなく「解き明かす」姿勢に変えられます。

つまり、国語のテストは「感情」ではなく「論理」で解く教科。この意識を持つだけで、読解問題は確実に得点源になります。

次の章では、実際に最も多い設問――「心情読解」のテクニックを詳しく見ていきましょう。

第3章:心情読解のコツ

登場人物の気持ちは“変化”でとらえる

なぜなら、人物の気持ちは“変化するもの”だからです。物語のはじまりから終わりまで、同じ気持ちでいる登場人物はいません。だからこそ、心情を読み取るときは、「どんなきっかけで、どう変わったのか」をつかむことが大切なのです。

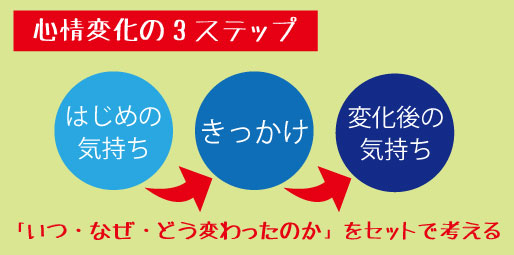

気持ちは“線”でとらえる

多くの中学生がやってしまうのが、「その瞬間の気持ち」だけを切り取って答える読み方。でも実際には、心情は時間の中で変わっていく“線”のようなものです。「はじめの気持ち → 出来事(きっかけ)→ 変化後の気持ち」という流れで整理すれば、登場人物の気持ちの動きを自然に追えるようになります。

たとえば、

- はじめは不安だった → 努力して成功した → 自信がついた

このように“流れ”で考えると、物語全体の意味も分かりやすくなります。テストで心情を問われたら、「いつ・なぜ・どう変わったのか」をセットで考えることがポイントです。

気持ちは“行動と描写”で読む

登場人物の気持ちは、作者が直接「うれしい」「悲しい」と書いてくれるとは限りません。多くの場合、行動・セリフ・情景描写の中にヒントが隠れています。

たとえば、

-

行動:「机を強くたたいた」→ 怒りや悔しさ

-

セリフ:「もういいよ」→ あきらめや悲しみ

-

描写:「外の空が少し明るくなった」→ 希望の芽生え

このように、“心の動き”を言葉以外の部分から読み取る力が求められます。模範解答では、こうした「本文中の根拠」から心情を言い換えていることが多いのです。

“きっかけ文”を見抜く

心情が変わる場面には、必ず“きっかけ”となる文があります。

それは多くの場合、

-

・新しい出来事が起きる

-

・他の人物の言葉を受ける

-

・状況が変化する

といったタイミングに登場します。

たとえば、

- 「そのとき、彼女ははっと気づいた。」

- 「その言葉を聞いて、ぼくは顔を上げた。」

このような文が出てきたら、そこが“気持ちの転換点”。前後の心情を比較することで、登場人物の成長や気づきを正確に読み取ることができます。

登場人物の気持ちは、「変化」でとらえるのが基本です。“点で読む”のではなく、“線で読む”――この意識を持つだけで、心情問題の正答率は格段に上がります。

また、行動や情景など「言葉に書かれていない部分」からも気持ちを読み取ることで、より深い読解ができるようになります。

次の章では、この心情理解をさらに発展させ、作者がどんな表現技法や言葉づかいで気持ちを伝えているのかを探っていきましょう。

第4章:表現技法・言葉づかいに注目!

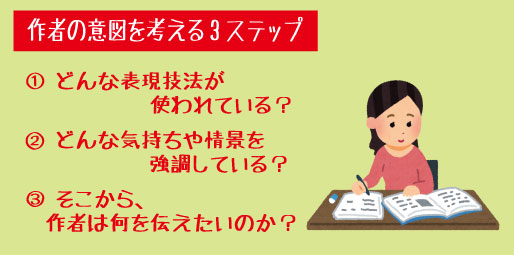

作家の“伝えたいこと”を読む

登場人物の気持ちを読むことができるようになったら、次のステップは「作者の意図」を読み取ることです。小説の問題では、

- 「なぜこの表現を使ったのか」

- 「この言葉にはどんな意味があるのか」

といった設問がよく出ます。ここでカギになるのが、表現技法と言葉づかいです。

作家は、同じ出来事を「どんな言葉で描くか」を慎重に選びます。たとえば「泣いた」と「涙がこぼれた」では、感じ取れるニュアンスがまったく違いますよね。この“言葉の選び方”にこそ、作者の伝えたいメッセージが込められているのです。

表現技法は「感情の増幅装置」

比喩(たとえ)、擬人法、反復、対比、などの表現技法は、読者が登場人物の気持ちをより深く感じ取れるようにするための“装置”です。

たとえば――

-

「心が氷のように冷えた」 → 比喩で冷たさや絶望を強調

-

「風が笑っているようだった」 → 擬人法で情景に優しさを表現

-

「何度も何度も振り返った」 → 反復で未練や迷いを強調

こうした技法を見つけたら、「なぜこの表現を使ったのか?」を考えるクセをつけましょう。それが、“作者の思い”を読み解く第一歩です。

言葉づかいの「変化」に注目する

小説の中で、同じ言葉がくり返されたり、場面によって言葉のトーンが変わったりすることがあります。実は、そこにも重要な意味が隠れています。

たとえば――

- はじめは「冷たい雨」と書かれていたのに、

- 物語の終盤では「やさしい雨」に変わっている。

これは登場人物の心の変化を、言葉の変化で表現しているのです。このように、

- 「同じモノをどう言い換えているか」

- 「形容語がどう変化したか」

を追うと、物語のテーマや成長の流れをつかみやすくなります。

言葉の“裏”にある作者のメッセージを感じ取る

文章の奥には、いつも“作者の伝えたいこと”が潜んでいます。小説を読むときは、「この出来事を通して、作者は何を伝えたいのか?」を考えることが大切です。

たとえば、

-

「あきらめなかった主人公」→ 努力の大切さ

-

「他人の気持ちを理解する場面」→ 思いやりや共感の価値

-

「自然の描写が美しいラスト」→ 命や時間の尊さ

こうした“メッセージ性”を見抜くには、表現の選び方や語句の変化に注目しながら、全体の流れをふり返ることがポイントです。読解問題で「この表現からどんなことが伝わるか」という設問に強くなります。

第5章:記述問題で差をつける!

“根拠をもとにまとめる力”を身につける

読解問題で実力の差が最も出るのが、記述問題です。

- 「登場人物の気持ちを、本文中の言葉を使って説明しなさい」

- 「このときの気持ちを、40字以内で書きなさい」

こうした問題に苦手意識を持つ中学生はとても多いでしょう。

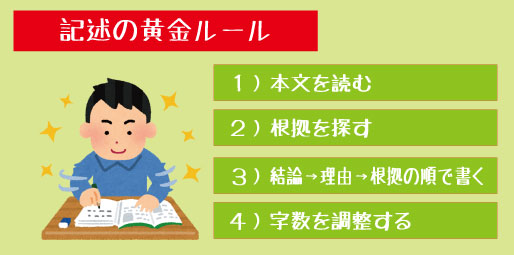

でも、記述は「センス」ではなく技術で伸ばせる分野です。ポイントは、“本文の根拠をもとに整理して書く”こと。つまり、「どこに書いてあるか」「なぜそう思えるか」を説明できれば、自然と得点につながる答案が書けるようになります。

まずは「根拠の探し方」を身につけよう

記述問題は、本文中の根拠を見つけることから始まります。根拠とは、「登場人物の行動・セリフ・情景描写」など、気持ちや考えを裏づける部分のことです。

たとえば問題が「主人公の気持ちを答えなさい」と聞いているなら、

-

どんな行動をとったか

-

どんな言葉を発したか

-

どんな情景で描かれていたか

をチェックしてみましょう。本文の中に「それを説明している部分」が必ずあります。それを抜き出して“根拠”とすることで、自分の意見ではなく本文に基づいた信頼できる記述ができます。

「結論→理由→根拠」でまとめるのがコツ

根拠を見つけたら、次は文章にまとめます。ここで役立つのが、「結論→理由→根拠」の型。

たとえば、

- (結論)主人公は友人に感謝している。

- (理由)友人が自分の気持ちを理解してくれたから。

- (根拠)本文中で「○○がぼくの気持ちをわかってくれた」と書かれている。

このように構成すれば、文章に“筋道”が通ります。短い字数制限の中でも、要点が整理されていて採点者に伝わりやすくなります。また、「根拠」を一言添えるだけで説得力がぐんと上がるのがポイントです。

字数制限のある問題は「削る技術」で勝負

記述問題には「30字以内」「50字以内」などの字数制限があります。ここで求められるのは、ムダを削り、要点を残す力です。

練習法としては――

- 1)まず自由に自分の考えを書く(80~100字程度)

- 2)そこから不要な言葉を削って40字以内にまとめる

- 3)それでも意味が通じるか確認する

というステップがおすすめです。

削るときは、

- ・同じ意味の言葉をくり返していないか

- ・「とても」「すごく」など強調語を省けないか

- ・主語や述語が明確に対応しているか

をチェックしましょう。短くしても“根拠”が残っていれば、十分に得点できます。

記述問題は「思ったことを書く」問題ではありません。本文に根拠を見つけ、それを整理して伝える問題です。「結論→理由→根拠」の流れを意識し、根拠を示した上で要点をまとめる練習を重ねれば、どんな設問でも安定して点を取れるようになります。

つまり、読解力の“最終形”とは、「読んだ内容を自分の言葉で正確に表現できる力」なのです。

第6章:読解力を伸ばす勉強法

毎日の練習が“読む力”を育てる

ここまでで、読解の仕組みやテクニックを学んできました。しかし、それを本当に“使える力”に変えるには、毎日の積み重ねが欠かせません。

読解力は、一夜漬けで身につくスキルではありません。筋トレと同じように、少しずつ鍛えていくことで確実に伸びていく力です。

- 「毎日どうやって練習したらいいの?」

- 「問題集をやるだけで本当に読解力はつくの?」

――そんな疑問に答えるのが、この章です。ここでは、日常の中で“読む力”を育てる実践的な勉強法を紹介します。

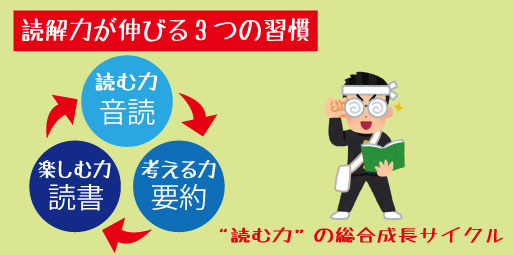

「音読」はすべての基本

読解力を伸ばす最もシンプルで効果的な方法――それが音読です。音読をすることで、文のリズムや言葉のつながり、感情の流れを“体で感じる”ことができます。特に中学生は、難しい文構造や長い文に慣れる必要があります。音読を繰り返すと、

-

・文の切れ目(主語・述語の関係)がつかめる

-

・重要な語句や表現が印象に残る

-

・内容を頭の中で整理しやすくなる

といった効果があります。

1日10分でも構いません。教科書や問題集の文章を“声に出して読む”ことを続けてみましょう。読解力の土台となる「正確に読む力」が、少しずつ鍛えられます。

「短い文章を自分の言葉でまとめる」練習をしよう

読解力を高めるもう一つの方法が、要約練習です。

- 「この段落の言いたいことを一文で言うと?」

- 「この話を友だちに説明するなら、どう話す?」

――この問いかけを自分にしてみましょう。

要約は、“本文の中から大事な情報を選び取る力”を鍛えます。慣れてきたら、問題文を読んだあとに

- 「この話の中心人物は?」

- 「何が問題で、どう変わった?」

といった質問をノートに書き出すと効果的です。たとえ数行の練習でも、毎日続ければ読む→考える→まとめるという流れが自然に身につきます。

本を“楽しんで”読む時間をつくる

テクニックだけでは、読解力は伸びきりません。最も大切なのは、「読むことを楽しむ心」です。

難しい本を無理に読む必要はありません。自分が「おもしろい!」と思える作品を、少しずつ読むことから始めましょう。

たとえば――

-

1日10分の読書タイムをつくる

-

読んだ本の好きなセリフをノートに書き写す

-

感想を一文だけ残す

このように、“読む→感じる→書く”のサイクルを楽しむことで、自然と語彙力・表現力・想像力が育っていきます。読書の習慣は、国語の点数だけでなく、一生使える思考力の土台になります。

読解力を伸ばす近道はありません。けれど、毎日「読む」「考える」「まとめる」を少しずつ積み重ねれば、確実に力は育っていきます。

音読で文章のリズムをつかみ、要約で考える力を養い、そして読書で言葉の世界を楽しむ――その3つの習慣が、あなたの「読む力」を一生もののスキルにしてくれるはずです。

読む力は、未来を切りひらく力になる

小説を読むとき、登場人物の気持ちを追うことは、人の心を想像することにつながります。表現技法や言葉づかいを考えることは、作者の想いを受け取ることにつながります。そして記述問題で自分の考えをまとめることは、自分の頭で考え、自分の言葉で伝える力を育てることです。

つまり、読解の勉強とは「相手の気持ちを読み、自分の思いを伝える練習」そのものなのです。

読解力を伸ばすために必要なのは、難しいテクニックではなく、毎日の積み重ねです。音読を続けることで文の流れがつかめるようになり、短い文章をまとめる練習で「考える力」がつき、読書を楽しむことで言葉への興味が深まります。

ほんの少しの時間でも構いません。

“読むこと”を日常の中に取り入れてみてください。

- 「読めば読むほど、言葉がわかるようになってきた」

- 「登場人物の気持ちが自然にわかるようになった」

そんな実感が得られるようになるとき、あなたの国語力は確実に伸びています。

国語の勉強は、最初は地味に感じるかもしれません。でも、その中で育つ“読む力”は、

高校入試はもちろん、将来どんな道に進んでも大切な土台になります。文章を読み解く力、相手の思いをくみ取る力、そして自分の考えを伝える力――

それらは、すべて読解から始まります。

焦らず、コツコツと、自分のペースで大丈夫。

今日読んだ1ページが、

明日のあなたの力になります。

“話を読む力”を育てながら、

言葉の世界を少しずつ楽しんでいきましょう。

あなたの中に眠っている「読む力」は、

きっとこれから大きく花開いていきます。

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 281人 に閲覧されています。

.jpg)

出題者が問う5つのパターン

小説問題で出される設問には、実は“定番パターン”があります。どんな問題も、次の5種類に整理できます。

1️⃣ 心情を問う問題

→ 登場人物の気持ちの「変化」や「理由」を問う。

2️⃣ 理由・原因を問う問題

→ 「なぜ」「どうして」の形で、行動や発言の背景を確認する。

3️⃣ 言い換え・表現の意味を問う問題

→ 特定の言葉がどんな気持ちを表すかを考える。

4️⃣ 構成・場面の変化を問う問題

→ 話の展開をつかみ、どこで空気が変わったかを見抜く。

5️⃣ 主題・作者の意図を問う問題

→ 登場人物の成長や出来事から“伝えたいこと”を読み取る。

この5パターンを意識して読むだけで、問題文が整理され、焦点を絞って読めるようになります。