【中学社会】室町時代の流れがスッキリわかる!ゴロ・年号・人物で覚える社会テスト対策ガイド

中学歴史のなかでも「わかりにくい!」と多くの生徒が感じるのが、室町時代です。

鎌倉時代の武士の政治が終わり、南北朝の対立があり、さらに室町幕府ができたと思ったら、すぐに応仁の乱でふたたび全国が混乱——。政治の流れが複雑で、登場人物も多く、「どこから覚えたらいいかわからない!」と悩む中学生は少なくありません。

しかし、室町時代は定期テストでも高校入試でも必ず出題される重要単元。

ここで点数を落とすのはもったいない!しっかり整理すれば、むしろ差がつく得点源になります。

このコラムでは、室町時代のしくみ、人物、文化、社会の動き、海外交流まで、よく出るポイントを「流れ」でつなぎながら、ゴロ・年号・重要語句と合わせて徹底解説します。

特に次のようなポイントに力を入れています。

- ・足利尊氏がなぜ幕府を開いたのか?

- ・なぜ南北朝に分かれたのか?

- ・足利義満・義政の区別のしかた

- ・応仁の乱と戦国時代の関係

- ・金閣・銀閣・能・水墨画など文化まとめ

- ・一揆で何が起きた?庶民はどう動いた?

- ・日明貿易と勘合の意味とは?

どれも「テストの正誤問題」「記述」「入試の選択問題」でよく出る内容ばかりです。また、読んだあとに復習しやすいように

- ・ゴロ合わせ

- ・重要語句まとめ

- ・年号暗記ポイント

- ・チェック問題

も交えて、短時間で理解が定着する構成になっています。

このコラムを読み終わるころには、

-

室町時代の流れがわかる

-

将軍の名前をムリなく覚えられる

-

文化と人物の対応がはっきりする

-

応仁の乱=戦国時代のスタートがつながる

と、テストでも入試でも自信を持って解けるようになるはずです。

目次

第1章:室町時代のスタート!足利尊氏と建武の新政

―まずは流れをつかむ導入パート―

室町時代を理解するうえで、最初に押さえるべきポイントは「どのように始まったのか」という流れです。

ここでは、

- 鎌倉幕府がなぜ滅びたのか

- 建武の新政とは何だったのか

- そして室町幕府を開いた足利尊氏がどのように登場してきたのか

を、できるだけシンプルに整理していきます。

室町時代のスタートは、ただ年号や人物を覚えるだけでは不十分。「武士と天皇の対立」→「新しい政治」→「また分裂」

という流れの理解が、テストでも入試でも大きな武器になります。

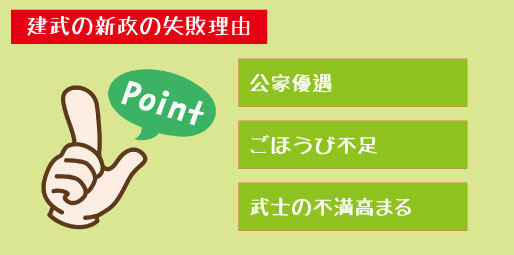

建武の新政とは何だったのか?

鎌倉幕府が滅んだあと、後醍醐天皇は「建武の新政」という新しい政治を始めます。この政治は、天皇中心の政治をよみがえらせる試みでした。

しかし、この政治はわずか2〜3年で失敗します。

理由は大きく2つ:

-

1)武士の扱いが軽かった

-

2)天皇の理想と現実がズレていた

特に、幕府を倒すために戦った武士たちは「ごほうび」を期待していました。しかし後醍醐天皇は公家を重視し、武士たちが不満を抱き始めます。

ここで登場するのが—— 足利尊氏(あしかが たかうじ)

「武士の政治は武士がやるべきだ」と考えた尊氏は、天皇と対立するようになります。

足利尊氏VS後醍醐天皇 → 南北朝時代へ

後醍醐天皇に反発した足利尊氏は、ついに新たな天皇(光明天皇)を立て、京都に室町幕府を開きます(1338年)。しかし後醍醐天皇は奈良・吉野に逃れ、自分こそが正統な天皇であるとして抵抗を続けます。

ここから始まるのが――南北朝時代(約60年も続く天皇の対立)

-

・京都の天皇 → 北朝

-

・吉野の天皇 → 南朝

という「王様が2人いる」状態が続きます。この時代は非常に複雑で、武士たちもどちらにつくかで混乱。室町時代序盤は、決して安定した時代ではなかったことがわかります。

この章でおさえるべきポイント

-

鎌倉幕府が倒れたのは1333年

→ゴロ「いざ散々な建武の新政」 -

建武の新政は「天皇中心の政治」だがすぐ失敗

-

足利尊氏は武士の支持を受け、室町幕府を開く

-

後醍醐天皇は認めず、南北朝時代が始まる

ここが理解できると、室町時代の流れがグッとつかみやすくなります。

次章では、室町幕府の仕組みと将軍たちの働きをくわしく見ていきましょう。

第2章:室町幕府の仕組みと将軍たち

―テストで出る!将軍・政治のポイント整理―

室町時代を理解するうえで重要なのが、「室町幕府はどんな政治を行ったのか?」という視点です。鎌倉幕府とも江戸幕府とも違う、独特のしくみや特徴があるため、テストでも入試でもねらわれやすい単元です。

とくに

- ・室町幕府の政治のしくみ

- ・足利将軍の特徴

- ・文化と人物の対応

は、整理しておかないと混乱しやすいポイントです。

この章では、まず幕府のしくみを整理し、次に重要な将軍である足利義満と足利義政に注目しながら、政治と文化の流れを押さえていきましょう。

室町幕府は「京都・室町」にあった!

室町幕府があった場所は、「京都の室町(北小路室町)」です。鎌倉幕府が鎌倉にあったのとは異なり、室町幕府は京都に本拠地をおくことで、朝廷とのバランスをとる政治を行いました。

- ・場所:京都(室町通り付近)

- ・将軍の住まい:花の御所(3代義満が建てる)

ここを押さえると、文化も政治もすべて「京都」と結びつけて覚えられます。

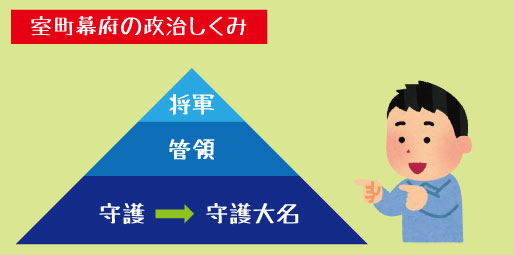

室町幕府の政治のしくみ:管領・守護・守護大名

室町幕府の政治は、将軍ひとりがすべてを行うわけではなく、武士たちの役職と地方支配が大きなポイントです。

【テストに出る!三つの重要キーワード】

① 管領(かんれい)

将軍を補佐する役職(鎌倉幕府の執権に近い)

② 守護(しゅご)

地方の軍事・警察・行政を担当する武士

③ 守護大名(しゅごだいみょう)

室町時代に力を持った地方の支配者

ポイントは、室町時代になると守護の権限が強化され、のちに 戦国大名へ成長していくという流れにつながることです。

足利義満:南北朝の統一と「金閣」の完成

第3代将軍・足利義満(よしみつ)は、室町幕府の最盛期を作った人物です。

【義満のポイントまとめ】

- ・南北朝を統一(1392年)

- ・朝廷との外交や貿易を進展

- ・北山文化を育てる

- ・金閣(鹿苑寺)を建てる

ここは入試でも頻出!

<ゴロ合わせはコレ>

「義満が金ぴか」 → 金閣=義満 とワンセットで覚える

華やかな金閣は「武士の力・経済力」を象徴しています。

足利義政:銀閣と応仁の乱の時代

8代将軍・足利義政(よしまさ)は、文化発展と政治の混乱という両面を持つ将軍です。

【義政のポイントまとめ】

- ・銀閣(慈照寺)を建てる

- ・東山文化を育てる

- ・応仁の乱(1467年)で幕府の力が衰退

銀閣は義満の金閣とセットで必ず出ます。見た目は金色じゃないけれど…

ゴロはこれでOK!

「義政が銀で落ち着く」→ 銀閣=義政 で覚える!

応仁の乱は、このあと戦国時代へつながる重要なターニングポイントです。

章まとめ

-

・室町幕府は「京都の室町」にあった

-

・管領=将軍の補佐、守護=地方を治める武士

-

・守護が大名化 → 戦国大名へつながる

-

・足利義満:南北朝統一+金閣

-

・足利義政:東山文化+銀閣+応仁の乱

-

・ゴロ:「義満が金ぴか、義政が銀で落ち着く」

義満と義政は 文化・政治・年号すべてセットで覚えると強い!

第3章:応仁の乱と戦国時代のはじまり

―入試頻出!乱と時代の転換点―

室町時代のなかでも、とくに歴史の大きな転換点となったのが 応仁の乱(おうにんのらん) です。それまでの「幕府が全国を支配する時代」から、「戦国大名が各地で争いあう時代」へと流れを変えた出来事として、定期テストでも入試でも必ずといっていいほど出題されます。

応仁の乱を理解するためには、

- ・いつ起こったか

- ・誰と誰が争ったか

- ・なぜ全国に広がったか

- ・何が変わったのか

この4つを押さえることが重要です。

応仁の乱とは? → 室町幕府の崩壊の始まり

応仁の乱が起きたのは 1467年。

約11年も続いた大乱で、室町幕府の政治が崩れていくきっかけとなりました。

年号は必ず覚えるべき超頻出ポイント!

ゴロ:「人ヨム応仁の乱(1467)」→「ひと(1)よ(4)む(6・7)」

この争いの原因は、将軍・足利義政の後継争いと、有力な守護大名どうしの対立でした。

山名氏 vs 細川氏 → 全国に広がる大乱へ

応仁の乱で対立したメイン勢力は次のとおり:

西軍(山名宗全) vs 東軍(細川勝元)

本来は「将軍の後継問題」「細川vs山名の対立」のはずでしたが、この争いに多くの武士が巻き込まれ、さらに他の地域へも広がっていきました。

ポイントは:

- ・幕府が戦いを止められなかった

- ・守護大名同士が勝手に戦い始めた

- ・京都が焼け野原に → 文化も衰退

- ・「下克上」が一気に広まる

つまり、幕府の権威が 「完全に失われた」 のがこの時期です。

下剋上とは何か? → 守護大名が戦国大名へ

応仁の乱以降、武士の価値観が大きく変わります。それが 下剋上(げこくじょう) という言葉です。

下剋上とは…地位の低い者が、上の身分の者を実力で倒すこと。

この流れのなかで、各地の武士たちはこう考え始めます:

- 「もう幕府は頼れない、自分たちの力で土地を守ろう」

- 「力のある者が上に立つべきだ」

その結果、全国で守護大名 → 戦国大名 へ成長していきます。

有名な戦国大名たち(例)

- ・北条早雲(伊勢宗瑞)

- ・武田信玄

- ・上杉謙信

- ・今川義元

- ・毛利元就

→ この後、戦国時代の英雄たちが動き出す!

応仁の乱 → 戦国時代へ!歴史の大転換

応仁の乱は、単なる大きな戦ではありません。

この乱によって、

- 室町幕府の力が実質的に崩壊

- 京都が荒廃

- 各地で独立した戦国大名が登場

という 時代の本質そのものが変化しました。

つまり、応仁の乱は、「鎌倉 → 室町 → 戦国」という流れをつなぐ「歴史の分岐点」なのです。

章まとめ

- 応仁の乱は 1467年→ ゴロ「人ヨム応仁の乱」

- 足利義政の後継争い&守護大名の対立で勃発

- 山名宗全(西軍) vs 細川勝元(東軍)

- 大乱は全国へ拡大 → 幕府の権威が失墜

- 下剋上の風潮が広まり、戦国大名へ成長

- 応仁の乱=戦国時代の始まり

ここを整理して覚えれば、入試問題でよくある「応仁の乱 → 戦国時代への流れを説明せよ」という記述にも対応できます。

第4章:室町時代の文化「北山文化と東山文化」

―金閣と銀閣を軸に文化を整理―

室町時代といえば、政治の混乱だけでなく、「和風」と「伝統」を感じさせる独特の文化が花開いた時代でもあります。その中心となったのが、「北山文化」と「東山文化」です。どちらも将軍を中心に発展した文化ですが、その特徴は大きく異なります。「豪華な金閣」「静かで渋い銀閣」というイメージは、まさに文化の違いを象徴しています。

ここでは、中学歴史で必ず問われる「文化の比較ポイント」を整理しながら、テストに強い知識としてまとめていきましょう。

北山文化とは?

足利義満が中心となって栄えた文化

北山文化は、室町時代前期、3代将軍足利義満 が京都の北山に住まいを構えたことから始まりました。南北朝の合一を成し遂げ、室町幕府が最も栄えた時代。そこで発展した文化は、華やかで豪華な雰囲気が特徴です。

北山文化の代表作:金閣 → 語呂で暗記:「義満が金ぴか」

- ・正式名称:鹿苑寺(ろくおんじ)

- ・三層すべてに金箔が貼られたきらびやかな建物

- ・まさに 「幕府の力を見せつける文化」

東山文化とは?

足利義政がつくった、静かな美の文化

室町時代後期、8代将軍 足利義政 の時代に発展した文化が東山文化です。応仁の乱後の荒れた社会の中で、派手さよりも「落ち着き」や「精神性」が求められました。

東山文化の代表作:銀閣 → 語呂で暗記:「義政が銀で落ち着く」

- 正式名称:慈照寺(じしょうじ)

- 派手な金箔とは違い、静かで質素な美しさ

- 侘び寂び(わびさび)の感覚が生まれる

文化の比較!ここがテストに出る!

北山文化 ・ 東山文化

中心人物 : 足利義満 ・ 足利義政

建築 : 金閣 ・ 銀閣

特徴 : 豪華・力の象徴 ・ 静か・精神性

キーワード: 北山・栄華 ・ 東山・わびさび

→テストでは「セットで聞かれる」パターン多数!

北山文化と東山文化は、見た目の違いだけでなく、「時代の空気」や「将軍の姿勢」を反映した文化です。

-

義満=金閣=豪華

-

義政=銀閣=静か

この流れを意識しておけば、文化史問題はグッと整理されます。金と銀、北山と東山――セットで覚えて得点源にしましょう!

第5章:一揆・自治・地方の動き

―よく出る!社会の変化と庶民の力―

室町時代といえば将軍の政治や文化が目立ちますが、もうひとつ大きなポイントがあります。それは「庶民が政治・社会に関わり始めた時代」 だということです。

農民、商人、寺社勢力…これまで歴史の舞台であまり語られなかった人びとが立ち上がり、行動を起こし、自分たちの暮らしを守るために動き出しました。

それが 一揆(いっき) や 自治(じち) と呼ばれる動きです。

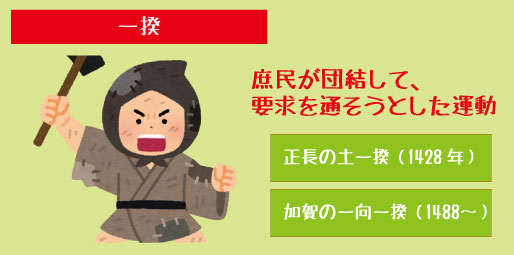

一揆とは?

庶民が団結して要求を通そうとした運動

室町時代になると、社会が混乱し、年貢や借金の取り立てが厳しくなりました。そこで農民たちは団結し、領主や幕府に対して 要求を突きつける動き が広がります。それが「一揆」です。

●代表例:正長の土一揆(1428年)

- 借金を帳消しにせよ!

- 土倉(とくら)や酒屋を襲う

- →「徳政(とくせい)」を要求!

語呂:「人よ(1428)徳政求める土一揆」

加賀の一向一揆 ―百姓が国を治める!?

一揆はさらに発展し、武士ではなく農民たちが国を支配するという前代未聞の出来事も起こります。

●加賀の一向一揆(1488〜)

- 浄土真宗の門徒(農民)が団結

- 守護大名を追い出す

- 約100年間、農民中心の自治が続く!

これは日本史の中でも珍しい「百姓が支配する国」です。

自治の発展 ―堺・博多・「惣(そう)」

単に戦うだけでなく、自分たちでルールを決める「自治」も発展します。

●都市の自治

- ・堺(商人の町):会合衆(えごうしゅう)が政治を行う

- ・博多(貿易都市):仲間で治安や取引を管理

→「自治都市」と呼ばれ、武士に支配されない町も登場!

●農村の自治「惣(そう)」

- ・村をまとめて運営

- ・年貢の分配や祭りの管理も自分たちで行う

→庶民が「自分たちの暮らしを自分たちで守る」時代へ

この時代、庶民はただ支配されるだけではなく、

- ・一揆で戦う

- ・自治で守る

- ・団結して社会を動かす

という新しい力を手に入れました。

武士と庶民の関係が大きく変わるきっかけとなる、まさに「社会の転換点」だったのです。

第6章:室町時代の海外交流と貿易

―入試・定期テストの穴場ポイント―

室町時代の歴史というと、国内の争いや文化の話が中心だと思われがちですが、実は、この時代は「日本が大きく世界へ開いた時代」でもあります。

中国(明)・朝鮮・琉球(沖縄)・アイヌ(北海道)などと交流が広がり、海を越えた貿易や文化の流れが活発になりました。

高校入試でも、意外と「差がつく穴場」になりやすいのがこのテーマです。

日明貿易と勘合 ―倭寇対策から始まった国際ルール!

●日明貿易とは?

- 国の名前:明(中国)との正式な貿易

- 開始:足利義満の時代

- 目的:倭寇(わこう)という海賊対策の一環

→明から日本の船を公式な船として認めてもらうことで貿易を実現

●勘合(かんごう)とは?

- ・「合札(あわせふだ)」とも呼ばれる

- ・「正規の貿易船」を証明するタグ

- ・札を”合わせて”確認したことから「勘合」

→テストでは 「タグ」「証明書」「管理」 がキーワード

- 輸入品:銅銭・絹織物・書物

- 輸出品:刀・漆器・硫黄 など

足利義満は外交の天才?明と良好な関係を築く

3代将軍足利義満 は、南北朝の統一だけでなく 外交 にも優れた人物でした。

- ・明の皇帝と対等に交渉

- ・勘合貿易を開始

- ・天皇のかわりに外交を行ったとも言われる

→まさに「政治も貿易もこなす室町No.1の将軍」

要点整理:

- 「金閣」→文化の発展

- 「勘合貿易」→国際関係の確立

→ 義満は文化と外交の両方で重要人物

朝鮮・琉球・アイヌとの交流

室町時代は中国以外とも交流が広がっていました。

●朝鮮との関係

- ・李氏朝鮮から「通信使」が来日

- ・文化や学問を学び合う

- ・日本側も将軍が使節を派遣

●琉球王国との交流

- ・中継貿易で発展

- ・中国・東南アジア・日本を結ぶ

- ・日本へは貴重な南方の品をもたらした

●アイヌとの交流

- ・北の海を通じて和人と交易

- ・松前藩より前の時代から接触あり

- ・交易品:昆布・鮭・毛皮など

→ 「海が日本の文化をつなぐ時代」 だったといえる

まとめのテスト問題(チェック用)

Q1. 日明貿易を始めた将軍はだれ?

→答:足利義満

Q2. 勘合とは何をするための札か?

→答:正規の貿易船を証明するため

Q3. 倭寇とは何を行った人々か?

→答:東アジアの海で海賊行為を行った集団

Q4. 朝鮮が日本に送った使節団を何という?

→答:通信使

Q5. 琉球が発展した理由は?

→答:中継貿易の拠点だったため

この章でのポイントは以下の通り:

-

・日明貿易=足利義満が始めた

-

・勘合=貿易船を証明する札(タグ)

-

・倭寇対策から始まった国際ルールづくり

-

・朝鮮・琉球・アイヌとも交流していた

国の外へ目を向けた室町時代。貿易・外交の広がりは、その後の戦国・江戸時代につながっていきます。

中学歴史の中でも「室町時代」は、政治・文化・社会・海外交流と、多彩な要素が重なるため、最初は少し難しく感じるかもしれません。しかし、流れを押さえてポイントごとに整理すれば、ぐっと理解しやすくなります。

まず、室町時代は 鎌倉幕府の滅亡(1333年)から始まりました。後醍醐天皇による建武の新政は短命でしたが、ここで武士の不満が高まり、足利尊氏が登場。京都に室町幕府を開き、南北朝時代の混乱を経て室町時代の政治がスタートします。この流れを理解することが、将軍や年号、人物の整理に直結します。

室町幕府の政治は独特で、将軍を補佐する 管領、地方の行政を担う 守護、そして力をつけていく 守護大名 という仕組みで成り立っていました。義満は南北朝を統一し、金閣を建てる北山文化を花開かせ、義政は銀閣と東山文化を通じて精神性や落ち着きを重視しました。「義満=金閣」「義政=銀閣」の語呂合わせは、テストでもよく出るポイントです。

しかし、室町幕府の力も安定していたわけではありません。1467年に起こった 応仁の乱 は、山名氏と細川氏を中心に全国へ戦乱を広げ、幕府権威の衰退を招きました。この乱をきっかけに、「下剋上」の時代が始まり、守護大名が戦国大名として力を持ち始めるのです。つまり、応仁の乱は戦国時代への大きな転換点でもあります。

一方、庶民の力も歴史の舞台に登場します。正長の土一揆や加賀の一向一揆、堺や博多の自治都市、農村の惣など、庶民や商人たちが団結し、自分たちの暮らしを守るための活動が広がりました。これにより、単なる武士中心の政治から、庶民も関わる社会へと変化していきます。

さらに室町時代は海外交流も活発でした。足利義満が始めた 日明貿易(勘合貿易)では、中国との公式な貿易ルートを確立し、倭寇対策も兼ねて貿易を管理しました。また、朝鮮の通信使、琉球との中継貿易、アイヌとの交易など、日本は世界との接点を広げ、文化や経済の基盤を築きました。

このように室町時代は、政治の混乱・文化の華やかさ・庶民の活躍・海外交流と、多面的に学ぶ価値のある時代です。流れをつかみ、年号や人物、文化と事件をセットで覚えれば、定期テストでも入試でも強力な得点源になります。

歴史の学習は、最初は情報量の多さに圧倒されるかもしれません。しかし、

- 「流れをつかむ」

- 「人物と文化をセットで覚える」

- 「年号やゴロで整理する」

という方法を意識すれば、室町時代は決して難しくありません。これから学ぶ皆さんも、焦らず一歩ずつ整理して理解を深めていきましょう。読むたびに「なるほど!」と気づくことが増え、テストや入試でも自信を持って答えられるようになります。

さあ、このコラムで学んだ知識を武器に、室町時代をスッキリ理解し、歴史の流れを楽しんで覚えていきましょう!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 2,408人 に閲覧されています。

.jpg)

鎌倉幕府の滅亡と「1333年」の意味

まずは室町時代の出発点となる出来事、「鎌倉幕府の滅亡」から見ていきましょう。1333年、後醍醐天皇が鎌倉幕府を倒すことに成功します。この動きの中心となったのが、足利尊氏、新田義貞といった武士たちです。

・鎌倉幕府が倒れた年:1333年

・ゴロ合わせ:「いざ散々な建武の新政(1333)」

→「いざ(13)散々(33)」で覚える!

鎌倉時代は武士の時代でしたが、後半は政治がうまくいかず、武士たちの不満が高まっていました。そこへ後醍醐天皇が「もう一度、天皇中心の政治に戻そう!」と動いたのです。