古典が苦手な中学生・高校生に贈る!高校入試から共通テストまで通用する国語・古典勉強法

「古典」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?

「言葉が難しい」

「登場人物の関係がわからない」

「現代の生活とかけ離れていてピンとこない」

――そんなふうに感じる中学生・高校生は少なくありません。

実際、国語のテストや入試で古典を苦手分野にしている人はとても多いです。

でも実は、古典は正しい勉強法さえ身につければ、一気に得点源にできる科目なのです。高校入試でも共通テストでも、古典は配点の一部をしっかり占めています。つまり、ここで点数を稼げるようになれば、他の教科に比べてライバルと差をつけやすい分野と言えます。

さらに、古典の力は「国語力」全体の底上げにもつながります。現代文を読むときにも「文脈をつかむ力」や「主語を補って理解する力」は大切ですが、それを鍛えられるのが古典なんです。だから、「古典が苦手だから…」と避けるのはもったいない!むしろ伸ばせば伸ばすほど、他の分野まで得意にしてくれる武器になります。

「古典なんて無理!」と思っていた人も、この記事を読み終わるころには「やればできる!」「ちょっと面白いかも」と感じてもらえるはずです。

大切なのは、“正しい方法で、効率よく”取り組むこと。 いきなり分厚い古文全集を読む必要はありません。短時間でも毎日の習慣にすれば、必ず力はつきます。そしてその成果は、入試や共通テスト本番でしっかりと結果に表れるでしょう。

さあ、一緒に「古典攻略」への一歩を踏み出しましょう!

共通テスト・高校入試の古典問題の現状を知る

古典を攻略する第一歩は、実際の入試や共通テストで どんな問題が出題されるのか を知ることです。やみくもに勉強しても効率が悪く、「頑張ったのに点が伸びない…」と感じてしまいがち。ですが、出題傾向を理解すれば「ここを重点的にやればいいんだ!」と学習の道筋が見えてきます。

この章では、高校入試と共通テストにおける古典の特徴を整理し、古典学習の「地図」を手に入れましょう。

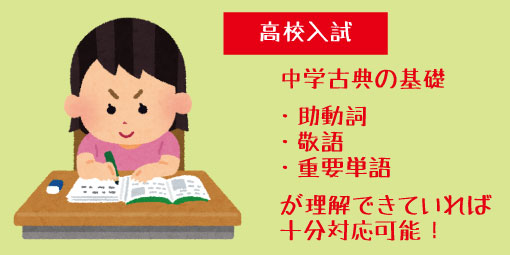

高校入試での古典の出題傾向

高校入試の国語では、現代文と並んで古典が出題されるのが一般的です。配点は都道府県や学校によって異なりますが、おおよそ全体の2〜3割程度を占めることが多く、決して無視できない存在です。

問題の内容は、

- ・短い古文を読んで内容を現代語に直す

- ・登場人物の気持ちを問う

- ・古典単語や文法知識を確認する

といったものが中心。中学古典の基礎(助動詞・敬語・重要単語)が理解できていれば十分対応できます。つまり、基礎を固めれば得点源にしやすいのが高校入試の古典です。

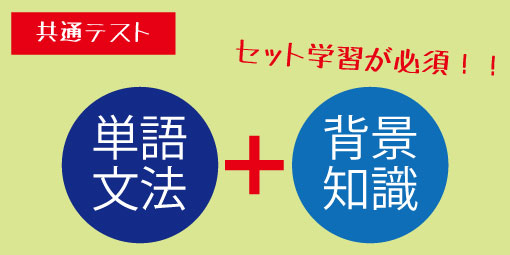

共通テスト古典の特徴

一方、大学入学共通テストの古典は、高校入試よりも一歩レベルアップした内容になります。

- ・文章量が多い:短文ではなく、数百字規模の文章が登場する。

- ・複数の文章を比較:古文と漢文を組み合わせて出題するケースもある。

- ・選択肢問題中心:マーク式なので正確に読み取って選ぶ力が重要。

特に共通テストでは、「古典常識」を知っているかどうかで大きな差が出ます。平安時代の生活習慣や文学的背景を理解していれば、「この場面は恋愛に関する話だな」「この動作は身分の上下を示しているな」といったことがわかり、正答に近づけます。つまり、単語・文法+背景知識のセット学習が必須です。

苦手と感じる生徒が多い理由

では、なぜ多くの生徒が「古典は難しい」と感じるのでしょうか。主な理由は3つあります。

- 1)単語が現代と違う:同じ言葉でも意味が大きく変わっている

- (例:「あはれ」=かわいそう/しみじみと趣深い)。

- 2)文法が特殊:助動詞や敬語の使い方が現代日本語とは異なる。

- 3)主語が省略される:誰が行動しているのかを補いながら読む必要がある。

これらの要因が重なることで、「何となく読んでみたけど意味が全然わからない…」となりやすいのです。

けれども、逆に言えばこの3点を攻略すれば、一気に古典がわかるようになります。

次の章では、古典を攻略するための「土台」となる単語・文法・常識について具体的に解説していきましょう。

古典克服の土台:単語・文法・言葉の常識

古典を苦手に感じる大きな原因のひとつは、「基礎の欠如」です。現代文なら「なんとなく読めば意味がわかる」こともありますが、古典はそうはいきません。単語の意味が違えば、文章全体の解釈もズレてしまうし、助動詞や敬語を理解していなければ主語や場面すら見失います。だからこそ、古典を得意にするためには 「単語」「文法」「言葉の常識」 の3つを土台として固めることが不可欠です。

この章では、それぞれの勉強法とポイントを紹介します。

古典単語は「厳選300語」を味方にする

古典単語は、すべてを網羅しようとすると膨大な数になってしまいます。しかし実際の高校入試や共通テストで頻出なのはおよそ 300語前後。まずはこの範囲をしっかり覚えることが、最短で点数を上げるコツです。

効率的な暗記法としては、

- ・毎日10分、少しずつ継続して覚える

- ・単語帳アプリやカードを活用する

- ・「現代語との違い」に注目して覚える(例:「あはれ」=しみじみと趣深い)

などがおすすめです。特に「現代と意味が違う単語」は得点差につながるので、重点的に復習しましょう。

文法は「助動詞」と「敬語」がカギ

古典文法の中でも特に大切なのが助動詞と敬語です。助動詞は文章の意味を左右する存在で、「けり」「む」「べし」などの意味を正確に理解できれば、和訳や内容把握がスムーズになります。また、敬語は「誰が誰に対して行動しているのか」を判断する材料となり、主語を見抜くうえで欠かせません。

勉強法のコツは、

- ・活用表を丸暗記するのではなく「例文と一緒に覚える」

- ・敬語は「尊敬=動作主が偉い」「謙譲=相手が偉い」とイメージで理解する

- ・演習問題で「意味を当てる」練習を繰り返す

ことです。文法は地道ですが、知っているかどうかで正答率が大きく変わる分野なので、コツコツ積み重ねましょう。

「言葉の常識」が読解を助ける

古典を読んでいると「なぜそんな行動をするの?」と疑問に思うことがあります。これは、現代と当時の生活様式や価値観が違うからです。たとえば、平安時代は男女が直接会話をすることは少なく、歌を贈り合うことで気持ちを伝えました。こうした背景を知っていると、文章の流れがぐっと理解しやすくなります。

「言葉の常識」とは、文学史的な知識や文化的背景のこと。すべてを暗記する必要はありませんが、教科書や参考書に出てくる解説を「ふーん」と流さずにしっかり読んでおくことが重要です。イラストや図解でまとめると記憶に残りやすく、テスト本番で「あ、このパターン!」と気づけるようになります。

次の章では、この土台を活かして実際に本文を読み解く際のコツ――「注釈の使い方」「リード文の読み方」「主語の見抜き方」について具体的に紹介していきましょう。

読解力アップのコツ

< 注釈・リード文・主語意識 >

古典の文章を読んでいると、「なんとなく意味はわかるけど、正確にはつかめない…」という経験はありませんか?現代文と違い、古典は言葉の形や表現が特殊で、読解のポイントを意識しないと理解がぼやけがちです。

でも安心してください!古典読解には「コツ」があります。実は、多くの受験生が見落としているのが 注釈・リード文・主語意識 の3点。これらをうまく活用できれば、文章の見通しがグッとよくなり、スムーズに読み進められるようになります。

この章では、古典読解を得意にするための具体的な3つの視点をお伝えします。

注釈を味方につける

古典の問題文には、必ずといっていいほど注釈がついています。「これはサービス問題だから」と軽く読み流してしまう人もいますが、それは非常にもったいない!注釈は、作者や時代背景、重要語の意味など、読解に必要な情報が凝縮された宝箱なのです。

たとえば「徒然草」の一節なら、作者の吉田兼好や鎌倉時代という時代背景が理解できているかどうかで、本文の解釈が変わってきます。試験場ではまず注釈をしっかり確認し、どんな世界観の話なのかを頭に入れることが、読解の第一歩です。

リード文は“道しるべ”

設問の前に置かれるリード文も軽視されがちですが、ここには「これから何を意識して読んでほしいか」がヒントとして書かれています。

たとえば、「次の文章は平安時代の随筆である」や「以下の物語文を読んで登場人物の心情を考えなさい」といった形です。リード文を読むことで、どの観点に注目して解答を作ればよいかがわかります。逆にリード文を飛ばして読むと、「設問で問われていること」と「自分が読んだ印象」がズレてしまうことも。文章を読む前に必ずリード文を確認し、“読解の地図”を手に入れてから出発しましょう。

主語意識で意味をつかむ

古典を読んでいて最も混乱しやすいのが「主語の入れ替わり」です。現代文なら「彼は〜」「彼女が〜」と明示されますが、古典では省略されることが多く、誰の行動なのか見失いがちです。ここを意識できるかどうかで、理解度が大きく変わります。

たとえば『枕草子』で清少納言が「うつくしきもの」と述べているとき、主語が清少納言自身なのか、それとも周囲の人なのかで意味が変わってきます。主語が変わった瞬間をつかめるようになると、ストーリーが一気にクリアに見えてきます。主語は常に「誰の視点なのか?」と問いかけながら読む習慣をつけましょう。

ここまでのポイントを武器に、次の章では実際の高校入試対策に応用していきましょう。

高校入試対策

高校入試における古典は、「なんとなく雰囲気で読んで答える」では通用しません。設問の種類や出題パターンをしっかり押さえ、そのうえで解き方のコツを身につけることが得点アップの近道です。特に近年の入試では、単語や文法の基礎に加えて、登場人物の心情把握や場面の状況を読み取る力が求められています。つまり、知識だけではなく「読み解く力」をどう伸ばすかがポイントなのです。

この章では、入試問題を攻略するための3つの戦略を紹介します

設問形式を分析する

まず大事なのは「どんな設問が出るかを知る」ことです。高校入試の古典では、大きく分けて以下のようなパターンがあります。

- ・知識問題(古典単語の意味、助動詞の用法など)

- ・内容理解問題(文章の要約、登場人物の行動や心情の説明)

- ・本文抜き出し問題(該当する一文を見つける)

- ・現代語訳問題(一部分を正しく訳す)

過去問を解くと、「自分はどの形式でミスが多いか」が見えてきます。知識問題が弱ければ単語や文法を重点的に復習し、読解問題が苦手なら本文の流れを整理する練習を重ねる。自分の弱点を把握することが、効率的な学習の第一歩です。

過去問・類題演習で「慣れる」

知識を積み上げたら、実戦演習が欠かせません。特に過去問は、出題傾向や難易度を知るための“最高の教材”です。初めて解くときは難しく感じても大丈夫。大切なのは、解説をじっくり読み、なぜその答えになるのかを理解することです。さらに、過去問をやり終えたら、他県の類題や模試問題にも挑戦しましょう。少し形式が違っても内容を理解できるようになれば、本番での対応力が格段に上がります。

時間配分とケアレスミス対策

入試本番では、「知識があっても時間が足りない」「急いで書いたらケアレスミス」という落とし穴がよくあります。これを防ぐには、普段の演習から制限時間を意識して解くことが大切です。

たとえば古典にかけられるのは15〜20分程度。その中で本文を読む時間と設問を解く時間をあらかじめイメージしておきましょう。また、抜き出し問題では「句読点や送り仮名を間違えない」、現代語訳では「主語や助動詞を落とさない」といった注意点をメモに残す習慣をつけると、ケアレスミスを大幅に減らせます。

共通テスト対策

共通テストの国語では、現代文・古文・漢文がバランスよく出題されます。そのうち古文は1題が必ず出題され、配点はおおむね 25点前後。つまり、古文を攻略できるかどうかで合否や得点差に直結します。しかも共通テストの古文は、ただ単に単語や文法を暗記していれば解けるわけではなく、文章全体の流れをつかみ、情報を整理しながら読み進める力が必要になります。

この章では、共通テストの古文に対応するための3つのポイントを紹介します。

スピードと精度を両立させる

共通テスト全体の試験時間は80分。古文に割ける時間は15分前後しかありません。つまり、限られた時間で正確に読み解くスピード力が勝負を分けます。

そのためには、まず古典単語と文法を「瞬時にわかるレベル」にまで仕上げることが必要です。単語を思い出すのに時間をかけていては本文を読む余裕がなくなります。また、設問を読む→本文で根拠を探す→解答を選ぶ、という一連の流れを繰り返し演習することで、処理のスピードと正確さが同時に鍛えられます。模試や予想問題を解くときには、必ずストップウォッチを使って時間感覚を身につけましょう。

資料・注釈を活用する

共通テストの古文では、本文だけでなく「注釈」「リード文」「補足資料」などが豊富に提示されます。実はこれらが得点のカギ。知らない単語や文化的背景も、注釈や資料を丁寧に読めば答えが導けることが多いのです。

特に重要なのは、設問と注釈を関連づけて読む習慣をつけること。例えば「この人物はなぜこの行動をとったのか」という問題なら、注釈にその理由が示唆されている場合があります。日頃から「注釈を手がかりに内容を整理する」練習をしておくと、本番で安心して対応できます。

古典は「難しい」から「できる!」に変わった瞬間、国語全体の得点も安定してきます。共通テストまでの限られた時間を、効率よく、そして前向きに使っていきましょう。

モチベーション維持と効果を上げる学習法

古典の勉強は、単語や文法、読解の練習とやることが多く、途中で「もう疲れた…」「やっても意味あるのかな…」と感じてしまうことがあります。しかし、モチベーションをうまくコントロールし、学習の効果を最大化できれば、短時間でも着実に力がつきます。

この章では、古典学習を続けられる習慣づくりと、効果を上げる工夫を中心に紹介します。

目標設定と達成感を積み重ねる

まず大切なのは、具体的な目標を立てることです。

たとえば「今週は古典単語50語を覚える」「1日1問、古文読解問題に挑戦する」といった小さな目標でも構いません。ポイントは、達成できる範囲で設定すること。達成感を味わうことで、「次もやろう!」という気持ちが自然に生まれます。さらに、目標は紙やアプリで見える化すると効果的です。目に見える形で進捗が確認できれば、学習のモチベーションがグッと上がります。

短時間・集中学習で効率アップ

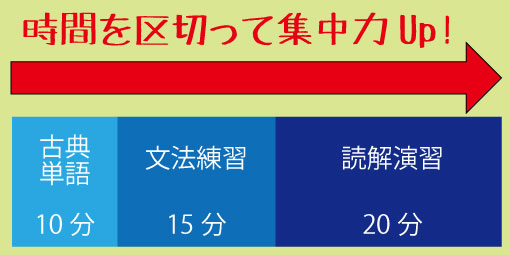

長時間ダラダラ勉強しても、効率は上がりません。古典学習は、1回20〜30分程度の集中学習を何回も積み重ねる方が効果的です。

たとえば単語暗記は10分、文法練習は15分、読解演習は20分など、時間を区切って取り組むと集中力が途切れにくくなります。また、休憩をはさむことで脳が情報を整理し、記憶が定着しやすくなります。少しの時間でも毎日続けることが、長期的な得点アップにつながるのです。

ツールと仲間を活用する

モチベーションを維持するには、学習ツールや仲間の存在も強力な助けになります。

例えば、単語アプリや参考書の音声機能を使えば、通学時間や隙間時間に効率よく学べます。また、友達と一緒に過去問を解いたり、解答の理由を話し合ったりすることで、飽きずに続けられます。SNSや学習アプリで成果をシェアするのも効果的です。「自分だけじゃない」と感じることが、やる気を持続させる大きな力になります。

最後に大切なのは、「少しずつでも毎日やること」。

毎日の積み重ねが、古典を得意科目に変える最大の近道です。

さあ、今日から一歩ずつ、

古典攻略を楽しみながら進めていきましょう!

まとめ

ここまで6章にわたって、古典の学習法を高校入試から共通テストまで幅広く解説してきました。

第1章では、まず出題の現状を知り「敵を知る」大切さを学びました。第2章では、古典を支える土台――単語・文法・言葉の常識を固めることの重要性を確認しました。第3章では、注釈やリード文、主語意識を武器に、読み解く力を磨く方法を紹介しました。そして第4章では、高校入試で点数を稼ぐための具体的な対策、第5章では共通テスト特有の長文・スピード勝負への向き合い方を見てきました。最後の第6章では、勉強を続けるためのモチベーション維持と習慣づくりの工夫をお伝えしました。

こうして振り返ると、古典は「ただ暗記して終わり」ではなく、段階を踏めば必ず力がつく科目だということがわかるはずです。しかも古典を学ぶことで身につくのは、入試の点数だけではありません。文脈をつかむ力、登場人物の心情を読み解く力、文章を論理的に整理する力――これらは現代文や他の教科、さらには社会に出てからも役立つ、一生もののスキルです。

今「古典は苦手だな」と思っている人も大丈夫。むしろ苦手意識がある分だけ、正しい方法で取り組めば一気に伸びやすい分野です。小さな一歩を積み重ねるだけで、ある日「あれ?前よりスラスラ読める!」という瞬間が必ず訪れます。そうなったとき、古典はあなたにとって強力な武器へと変わるのです。

大切なのは、完璧を求めすぎず、「今日できることから始める」こと。単語を5つ覚えるでも、1問だけ過去問を解くでも構いません。小さな積み重ねが、未来の大きな成果へとつながります。

さあ、あなたも今日から古典攻略の第一歩を踏み出しましょう。

高校入試も共通テストも、古典を得点源にできれば大きな自信につながります。

そしてその自信は、必ず次の挑戦を支える力になります。

「古典なんて無理」から「古典はできる!」へ。

あなたの努力が未来を切り開くことを信じて、

ここから一緒に頑張っていきましょう!

お子さまの学習にお悩みの保護者の方へ。

当塾では、一人ひとりの理解に合わせた“意味のある学び”を大切にした指導を行っています。「〇〇がニガテ」「家庭学習で何をすればいいかわからない」といったご相談も、お気軽にお寄せください。まずは、無料体験授業で教え方の違い、学びの楽しさをご体感ください。

※一人ずつ個別で対応させていただいていますので、【事前予約制】となっています。

お気軽にどうぞ!!

こちら各種SNSでも情報配信中です。参考にしてみてください。

/

この記事は 793人 に閲覧されています。

.jpg)

問題文と設問の特徴を知る

共通テストの古文は、物語文や随筆などが題材となり、登場人物の心情理解や場面把握が中心です。現代文との共通点が多く、設問も「傍線部の理由」「人物の行動の説明」「適切な内容の選択」など論理的に解答させる形式になっています。

また、文章量は高校入試よりも長く、初見で読むと圧倒されがちです。しかし、すべてを逐語的に訳す必要はなく、設問に関わる部分を的確に見抜く力が大切です。過去問や予想問題を解く際には、設問ごとに「本文のどこに根拠があるか」をマーキングする練習をすると効果的です。